El sexo en el franquismo o cómo el pecado se convirtió en un crimen

El sociólogo Manuel Espín ha publicado una investigación en la que trata asuntos como la homosexualidad, las muestras de afecto en público, la censura y la represión sexual durante el régimen franquista, obcecado en no transgredir la moral nacional-católica

“La hemos enterrado como una puta”: una investigación destapa la violencia del franquismo contra las mujeres

Los curas decidían cómo se podía vestir en las zonas de baño. Las mujeres que reunían dinero escapaban de España para poder abortar. Las madres solteras vivían con la losa de la condena social. Desde los púlpitos se cargaba contra los prostíbulos mientras acudir a ellos se convertía en un rito de paso de la juventud a la adultez de un hombre. La doble moral del franquismo en relación con todo aquello que tenía que ver con el sexo fomentó una hipocresía en la que la clase social a la que se perteneciera jugó un papel determinante. El sociólogo Manuel Espín ha publicado Sexo en el franquismo (Almuzara), un completo ensayo sobre cómo el régimen tenía sus propias excepciones para castigar a unos y absolver a otros.

El poder que el franquismo otorgó a la Iglesia desde el primer momento en el que la dictadura se expandió por toda España marcó el devenir de una sociedad en la que lo pecaminoso se confundía con lo ilegal. “Desde 1939 hasta 1945 fue Falange quien más poder social tuvo dentro del régimen. Tras la derrota del eje fascista en la Segunda Guerra Mundial, el franquismo viró hacia un sistema nacional-católico”, introduce Espín, doctor de Sociología y director y guionista de numerosos programas de televisión.

A partir de entonces, y sobre todo en la década de 1950, el modelo permite trazar una correlación perversa entre aquello considerado moral por la Iglesia y lo permitido por los estamentos políticos a través de sus leyes y reglamentos. “Cuando los obispos españoles acudieron al concilio de los años 60 se quedaron perplejos, completamente fuera de juego ante una realidad que les resultaba confusa porque en España la doctrina estaba totalmente enquistada en lo preconciliar”, añade el experto.

De esta manera, fue la Iglesia la encargada de instaurar la moral pública de la época. La monografía que ahora presenta Espín resalta algunos fenómenos que prueban esta simbiosis. “Hubo acuerdos tomados puramente en el ámbito eclesial que se trasladaban a la autoridad civil para que los impusiera a la sociedad”, afirma. Es lo que sucedió, por ejemplo, en los Congresos Nacionales de la Decencia en playas y piscinas, celebrados a partir de 1951. En ellos se estableció un código de vestimenta en los que el bikini estaba prohibido para ellas, al igual que el uso de bañador de competición por parte de ellos, y se instaló la segregación por sexos en cualquier zona de baño.

Organizados por los episcopados, sus dictámenes eran tan vinculantes que se trasladaban directamente al Ministerio de la Gobernación, el actual Ministerio del Interior, para normativizar en qué casos podría llegar a ser detenida una persona, que siempre debía abonar una multa. “Si eras extranjero y te veían practicando el nudismo en una playa recóndita, la Guardia Civil te podía llegar a expulsar de España”, apuntilla el mismo Espín.

Prostíbulos que cierran el Viernes Santo

La década de 1950 también fue la de la proliferación de los prostíbulos. “Hasta 1956, el modelo era el de los grandes pisos que todo el mundo conocía y sabía dónde estaban, frecuentados por personas socialmente reconocidas, no eran marginales”, explica el autor del libro. Se trataba de locales abiertos todos los días del año, excepto el Viernes y Sábado Santo. “La hipocresía reinante era tal que desde los púlpitos se condenaba a las prostitutas, mujeres en situación de vulnerabilidad, y al mismo tiempo se las veía con cierto uso social por parte de los hombres, que las utilizaban como un recurso de tránsito entre la edad juvenil y la adulta, sobre todo”, desarrolla.

La sexualidad de las mujeres quedaba anulada, más allá de la férrea educación recibida desde la edad temprana, en el momento del matrimonio. “Los curas llegaban a pensar que las mujeres renunciaban a su propia sexualidad, que no tenían derecho a ella, desde el momento en que se casaban. Es decir, que estaban sujetas únicamente a las apetencias de su marido”, critica Espín, y añade: “Lo que ahora veríamos como un caso de violencia de género, en aquel momento ni siquiera se concebía como algo denunciable”.

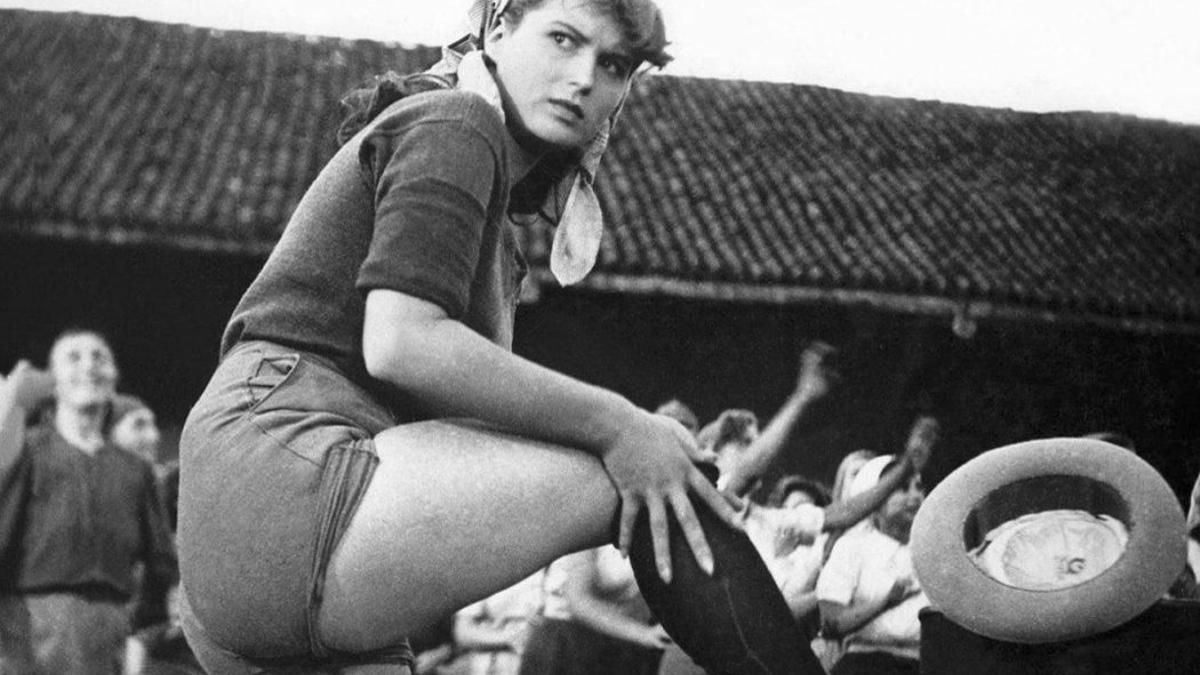

El bayón de ‘Ana’ (1952) se condenó desde los púlpitos por su contoneo y atuendo. En la posguerra se consideró ‘inmoral’ a las mujeres en pantalones o en bicicleta

Por otra parte, Espín trata en el capítulo La oculta pederastia lo que le sucedió a cientos de menores en un tiempo en el que el cura era concebido como una figura de referencia en cuanto a espiritualidad y comportamiento. “Nadie con cierto poder social era denunciable. Cargos públicos, militares, notarios, rara vez recibían alguna denuncia, y mucho menos por agresión sexual. El precio a pagar por la comisión de estos delitos era la total impunidad”, aclara el autor del texto.

Madres solteras y abortos

El clasismo siempre estuvo presente en el franquismo. Mientras unas eran perseguidas, otras recibían los cuidados y prebendas necesarias para intentar salir de una situación tortuosa. Es lo que sucedía con las madres solteras, totalmente condenadas desde la moral pública. En cambio, cuando algo parecido ocurría entre las clases altas, “se activaban una serie de mecanismos para difuminar lo que ocurría y se daba cierta comprensión a nivel social, la gente miraba para otro lado”, expresa el director y guionista.

Los abortos no suponían solo una gran condena moral, sino un delito duramente castigado. “La Policía realizaba continuamente redadas en las que detenían a mujeres y a quienes practicaban los abortos. Esas mujeres pertenecían a grupos sociales con toda clase de problemas, mientras que aquellas con medios económicos podían viajar al extranjero para abortar”, desarrolla Espín. Esta diferencia, agrega, también se dio a partir de la mitad de los años 60 con los medios anticonceptivos, prohibidos en España, pero de libre adquisición en el extranjero, como la píldora.

La homosexualidad ligada a las profesiones

La doble moral permeaba casi todos los rincones de una sexualidad perseguida y castigada. En un tiempo en el que la transgresión de los patrones de género y sexuales podía llegar a ser el único refugio en el que ser uno mismo, ni siquiera la homosexualidad entre hombres era igualmente reprimida que entre las lesbianas, ni en unas categorías sociales y profesiones que en otras. Espín lo ilustra con los cantantes de copla, “vestidos de forma exagerada, que aparecían con tacones, como Miguel de Molina, Tomás de Antequera o Antonio Amaya”.

Alfredo Alaria en ‘Diferente’ (1961). La censura de Arias Salgado no se enteró de que bajo esa película de danza había un contenido descaradamente filogay.

Como el paso del tiempo ha demostrado, gracias a la apertura de miras y a la lucha del colectivo LGTBIQ, no solo entre los cantantes de este estilo de música había homosexuales, ni tampoco solo entre peluqueros, modistas y criados, como se pensaba. “Los había futbolistas, militares, notarios y maestros, pero la mirada del régimen no era capaz de verlos”, sostiene el escritor. Sin embargo, las mujeres lesbianas pasaban mucho más desapercibidas. “No era extraño que dos mujeres hablaran de sus intimidades, podían ser amigas, estaba bien visto, aunque la relación en ningún caso podría ir a mayores en el espacio público”, explica. Todo tenía que quedar escondido, soterrado, tapado, incluso una caricia a la persona que amabas.

Del ‘todo tapado’ al ‘hasta la braga’

La represión se cernía duramente contra una población que todavía tardaría en rebelarse. Espín atestigua numerosos casos de multas como reprimenda ante el beso en la calle de una pareja o sanciones por caminar únicamente con una camiseta deportiva de tirantes en verano. Este modelo totalitario y asfixiante comenzó a cambiar en los años 60, con la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de Información y Turismo, aduce el escritor, quien subraya que “el turismo fue, precisamente, la gran palanca de cambio”. No es baladí el dicho tan repetido en el que se contraponía al viejo ministro de Información con el nuevo: “Con Arias-Salgado, todo tapado; con Fraga, hasta la braga”.

El debate sobre la prohibición de los bikinis en las playas, por ejemplo, dejó situaciones pintorescas, como la que se dio entre el alcalde de Benidorm y el obispo de Valencia. Espín la recoge en su monografía: “El alcalde falangista, vinculado además a los Franco, llegó al Palacio del Pardo en persona para que le autorizaran el uso del bikini en sus costas. El dictador accedió, pero al volver, el obispo de Valencia amenazó al alcalde con excomulgarle”, resume el sociólogo.

La muerte de Franco en 1975 ni siquiera trajo consigo el derrocamiento del régimen. Para eso quedarían todavía algunos largos años. La moral establecida a lo largo de cuatro décadas sería mucho más difícil de echar por tierra. El peso de la Iglesia seguía, y sigue, aplastando el deseo de miles de personas y despertando el castigo social por parte de la institución. En este sentido, el mayor punto de inflexión de aquellos tiempos llegó con la publicación en 1977 de El libro de la vida sexual por parte del psiquiatra López Ibor, vinculado al Opus Dei. Más tarde, la feminista Lidia Falcón se atribuyó haber formado parte de su redacción y elaboración. La publicación llegó a convertirse en el libro más vendido del país.