Torcer lo ‘queer’, traducir las disidencias

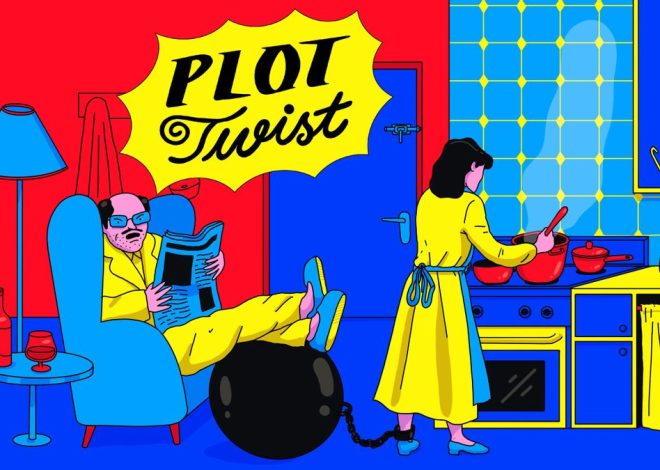

Lo ‘queer’ es marica, sí, pero también muchas otras cosas. Hay palabras que verbalizan una comunidad. O la generan, hasta cierto punto, al delimitarla desde dentro

Han Kang: la inmensidad de una mujer discreta

Hasta donde tengo constancia, cuando la palabra queer llegó a España quedó registrada por escrito por primera vez en un fanzine que se puso en circulación en 1993. El número 666 de De un plumazo, genial proyecto de La Radical Gai, se titulaba QueerZine e incluía una página que reza “Queer against Aids” y su propuesta de traducción: “Maricas contra el sida”.

Lo queer es marica, sí, pero también muchas otras cosas. Es bollera, travesti, trans, bi, no binario, asexual, intersex, se emparenta y entrelaza con lo disca, el antirracismo, lo migrante, las luchas obreras. En definitiva, con todo horizonte que sopla aires de liberación y se rebela ante la angostura de la norma y la coacción de sus mandatos. Con esa palabra basta, hay quien sostiene. No hace falta seguir añadiendo siglas, ya lo incluye todo. Todo salvo, quizás, una conexión directa con nuestra tradición disidente anterior a los años 90. Y, más allá del ombligo europeo, mayoritariamente blanco y anglosajón, también con el vocabulario y las resistencias del resto de los países hispanohablantes.

Hay palabras que verbalizan una comunidad. O la generan, hasta cierto punto, al delimitarla desde dentro. O bien reúnen varias ya existentes, evidenciando un espacio compartido que no siempre salta a la vista. Tal vez en mesas distintas, cada uno con su silla, habrá quien prefiera la mesita de los tentempiés, estar a su aire o bien apoyado en la barra del bar. Palabras toldo, más que paraguas.

La palabra queer es una de esas palabras. No obstante, despojada de su trayectoria sociolingüística previa al acceder al español como préstamo, se plantea la posibilidad de mantenerla tal cual, de adaptarla ortográficamente o de traducirla asociándola a alguna palabra de nuestro acervo, priorizando su elasticidad a sus usos más habituales. La forma adaptada “cuir” goza de aceptación en algunos entornos académicos y más aún en espacios activistas, pero no creo que el auténtico acercamiento pase necesariamente por la ortografía o deba quedarse ahí.

Creo que, en cierta medida, lo queer ha vivido un principio de proceso de higienización que es explícito en el término homosexual, patologizado e institucionalizado desde su primer susurro. Y, posteriormente, según Christo Casas en Maricas malas, lo gay “ha propiciado un nuevo tránsito de la enfermedad al nicho de mercado”. Aunque lo queer sin duda no goza del mismo atractivo comercial, la cruel banalización y burla por parte de muchos sectores reaccionarios (también dentro de los feminismos) ha hecho cierta mella pese a que su intento por convertir en insulto algo tan resignificado resulte casi conmovedor, de tan burdo. Pero para mí la clave es que queer se coló en el mainstream y llegó a los medios de comunicación en parte gracias al halo de respetabilidad que imprimen la academia y sus muros blandos, que absorben y amortiguan el rumor de las calles. Todo ello a pesar de sus raíces rebeldes y usos políticos, y de lo potente de la metáfora y la desestigmatización en su idioma original.

En nuestro entorno, la palabra queer ha llegado a muches, y en especial a quienes más discurso generan al respecto, de una manera muy poco queer. Pero su uso es reciente y ni ha sido mercantilizado con mucho éxito ni hemos explorado todas sus posibilidades. “Si no incomoda, si no revuelve en el asiento y fuerza la mirada hacia un afuera frondoso, no es queer”, sostiene Víctor Mora en ¿Quién teme a lo queer? Coincido con él y creo que precisamente por eso sigue siendo útil y teniendo su lugar en nuestro imaginario y estrategias. Pero hay otras palabras en español que incomodan, revuelven en el asiento y fuerzan la mirada hacia un afuera frondoso. Si es que se lo permitimos.

Igual que conocemos mucho mejor Stonewall que el Pasaje Begoña, repleto de locales de ambiente, y la redada policial del 25 de junio de 1971 en la que se arrestó a más de 100 personas, tendemos a abrazar con más facilidad queer que sus posibles equivalencias, a cada cual más sugerente. Tenemos una plétora de insultos LGTBIfóbicos que podemos convertir —y muches ya están convirtiendo— en un traje de escamas irisadas: invertido, desviado, torcido y degenerado son, cada cual con sus flexiones correspondientes, quizás los más evidentes.

En el régimen franquista, invertido fue una manera harto frecuente de referirse a los hombres que tienen relaciones con (o podrían desear a) otros hombres, o bien a personas que no eran hombres pero se empeñaban en considerar como tales. Pese a parecerme limitada por estar más apegada a la experiencia marica y travesti que a otras más marcadas por la represión desde el ámbito familiar, la iglesia y la psiquiatría, pongo en valor su asociación con la idea de alterar, modificar o subvertir algo. Dar la vuelta a lo que nos vilipendia tergiversando los renglones que nos apuntalaron contra nuestra voluntad. Algo similar sucede con desviado, aunque también pueda ser adoptada por toda la comunidad, heredera directa de sus bifurcaciones. Comparte con degenerado esa idea de depravación reivindicable que nutre tantos estigmas y violencias que nos afectan, pero también destaco las acepciones que apuntan a rodear o esquivar. A ejercer nuestra agencia evitando activamente la norma.

Todas estas me parecen alternativas perfectamente viables, pero para mí torcido es la mejor. Y poco tiene que ver con dos de sus posibles etimologías, ya sea del bajo alemán medio (quer sería oblicuo) o con el verbo en latín torquere (torcer). O con el hecho de que ya en 1998 Ricardo Llamas titulase su libro Teoría torcida y Marta Pascua Canelo publicase El ojo torcido, la mirada disidente del feminismo queer en 2023. Lo que me interesa es su deliberada ambigüedad, que conecta directamente con el espíritu que ha conseguido que queer dinamite fronteras geográficas e idiomáticas.

Lo torcido, lo chueco —que tantísima falta le hace a Chueca— nos conecta con las primeras experiencias de disciplinamiento al aprender a sentarnos y a escribir, con la imperfección física, moral o metafórica, con la supuesta rectitud que deja, al fin, de fingir, con la posibilidad de modificarnos o alterar algo a nuestro alrededor para ser más felices, para ver qué sucede o para sobrevivir. No todo el mundo quiere reconocerse en lo desviado, lo invertido, lo degenerado (y eso es parte del problema), pero creo que la mayoría se sabe hasta cierto punto torcido. “¿Qué ser humano no está torcido?”, se preguntaba con acierto Roberta Marrero. Y yo me pregunto, ¿qué hay más queer que desbordar las identidades, que poder acariciar las vivencias de cualquiera con una sola palabra?