El diccionario del Gobierno

Está el poder del diccionario, pero también el diccionario del poder. Lo importante no es lo que signifiquen las palabras, sino saber quién manda. Y el poderoso puede modificar los lexicones a voluntad

Archiletras – Palabras con historia: ocio

El capítulo séptimo de La Regenta (1884-85) de Leopoldo Alas, Clarín, está trufado de personajes secundarios. El indiano Frutos Redondo y el rústico Pepe Ronzal se enzarzan en una discusión en el decrépito casino de Vetusta. El segundo defiende que avena se escribe con h, a lo que se opone el primero. Quien esté en lo cierto ha de ser invitado a unos callos por el perdedor. Para dirimir la controversia apelan a un calepino, sustantivo que designa cualquier diccionario a partir del epónimo Ambrosio Calepino (1440-1510), famoso lexicógrafo humanista por sus repertorios multilingües.

El médico Joaquín Orgaz, que le tiene ganas a Ronzal, busca la palabra de marras con h y no la encuentra. Ni havena ni habena. Redondo se ve ya ganador y le pide a Orgaz que vaya a avena sin h, pero Ronzal se lo impide: “Señores, sostenga lo que quiera ese libraco, yo aseguro, bajo palabra de honor, que el diccionario que tengo en casa pone avena con h. […] El que lo niegue me arroja un mentís, duda de mi honor, me tira a la cara un guante, y en tal caso… me tiene a su disposición; ya se sabe cómo se arreglan estas cosas”.

Otro segundón, el exalcalde Foja, con el talante conciliador con que a veces se presentan los políticos, le dice a Ronzal: “Si usted tiene un diccionario en que lleva h la avena, con su pan se lo coma; y aún calculo yo qué diccionario será ese… Debe de ser el Diccionario de autoridades”. Ingenioso malabar léxico el que alude simultáneamente al cereal con que se produce el alimento y la expresión que indica indiferencia. Ni a una ni a otra alusión atenderá, sin embargo, la respuesta del retador, persistente en su ignorancia: “Sí, señor; es el diccionario del Gobierno”.

El Diccionario de autoridades (1726-39) no se llama así por ser del Gobierno, que es quien manda en casi todo pero afortunadamente no –hasta ahora (aunque intentos los hay)–en cuestiones léxicas. El primer repertorio empezó a conocerse con este título por los textos de variado tipo que acompañaban a las voces definidas, a modo de muestras documentales, ejemplificadoras y sancionadoras de su uso. Es decir, autoridades del idioma. Bien es cierto que, con su obra, la Real Academia Española erigió un monumento lexicográfico auspiciado por el poder que ostentaba la Corona, a fin de proclamar sus grandezas (incluidas las propias de la lengua) y, de paso, afianzar su poder, recién estrenada la Casa de Borbón.

El español había llegado a la cumbre de su perfección y se hacía necesario un inventario de sus vocablos a semejanza de lo que habían hecho mucho antes italianos y franceses en sus respectivas Academias. Para ello, los miembros de la Docta Casa solicitaron a Felipe V los honores y privilegios de los criados, o empleados, de la Casa Real. El 23 de mayo de 1714 el monarca expidió una Real Cédula de Aprobación y Protección Real en favor de la Academia, con la finalidad de que “se empleen los Académicos, con más aliento y continua aplicación, al cumplimiento de su instituto”, que no era otro que redactar el Diccionario. Por lo tanto, en cierto modo no se equivocaba Ronzal. El de Autoridades sí que era el diccionario del Gobierno, el de una monarquía borbónica a la que los académicos del XVIII pidieron protección para trabajar bajo su amparo, y que en tiempos de Clarín fue restaurada bajo un régimen distinto, constitucional, no obstante mantenerse los apellidos del trono.

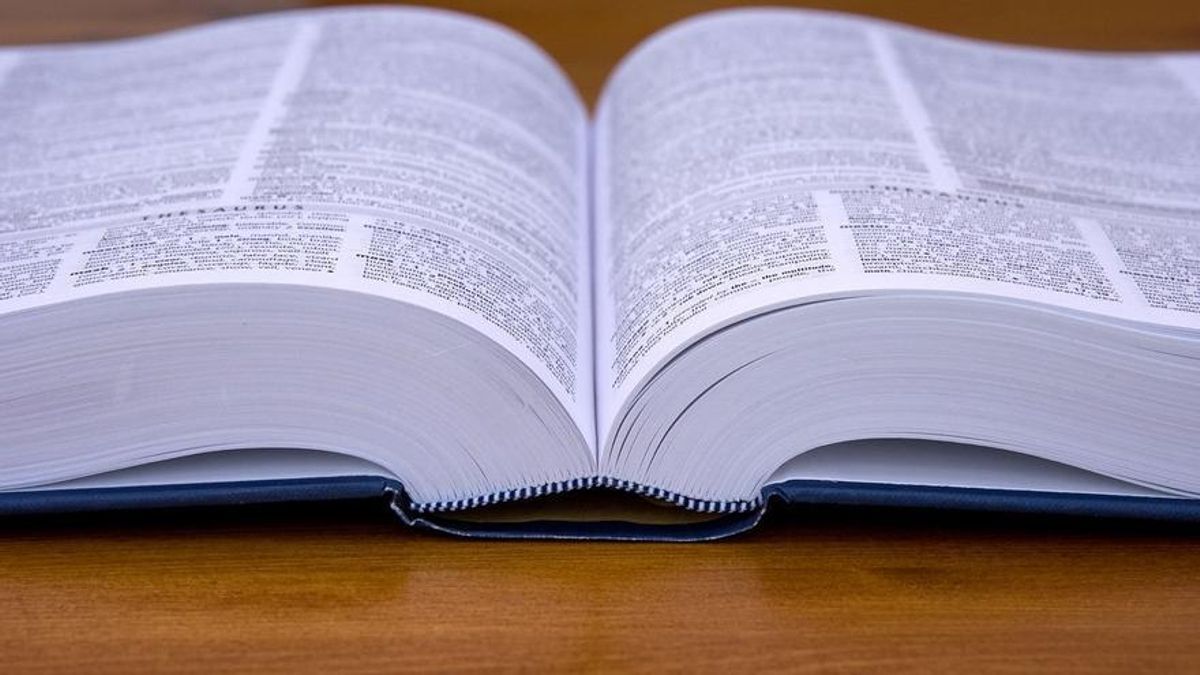

En la película rumana Policía, adjetivo (2009), Cristi, el protagonista, discute con su jefe el significado de la palabra conciencia. La burocracia de las definiciones contrasta con el relativismo de la realidad, que trata de ser más flexible a la hora de mantener el orden. Aquí tenemos una prueba de cómo el diccionario gobierna el significado de las palabras. Y, como decía el abuelo de Gabriel García Márquez en Vivir para contarla (2002), “este libro no sólo lo sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca”. Esta veneración a los mamotretos les permite erigirse como herramienta simbólica, depósitos de verdad para dirimir diferencias en la interpretación del sentido de una voz determinada. El que figura en el diccionario goza incluso de validez jurídica.

Más en el ámbito anglosajón, donde es muy frecuente apelar en los tribunales a las entradas de sus repertorios señeros para precisar los usos léxicos, y menos en el hispánico, si bien en los bares de la patria de aquel nobel es frecuente que haya un libraco que sirva para zanjar las controversias en torno a las palabras. Y cuando alguien habla de él en secuencias como «El diccionario dice tal cosa o dice tal otra» se está refiriendo al Diccionario usual o común de la Real Academia Española, que lleva dos siglos con el cetro de la lexicografía de nuestra lengua, en feliz expresión del llorado Manuel Seco. El hablante de español confiere legitimidad a este compendio. No es entonces una cuestión baladí sentarse en el escritorio y fijar el sentido de las voces de cara a ser representado en el repertorio verbal, máxime cuando se hace desde los gabinetes de la máxima institución gestora de nuestra lengua.

Este es el poder del diccionario, pero luego está el diccionario del poder. El resabiado Humpty Dumpty le dice a la ingenua Alicia que lo importante no es lo que signifiquen las palabras, sino saber quién manda. Y el poderoso puede modificar los lexicones a voluntad. No hay más que leer a Goebbels, quien en su diario aboga por una propaganda, a su juicio fructífera, consistente en la elaboración de diccionarios para las regiones ocupadas con el léxico descrito según su concepción del Estado y su credo político.

Mediante la neolengua orwelliana se limita la expresión para así suprimir cualquier posibilidad de verbalizar el pensamiento crítico con el partido. El editor de su diccionario, Syme, no incluye las voces de la lengua antigua, plagada de referencias a la libertad. Si vivimos en una plutocracia, se corre el riesgo de privatizar los vocabularios, a fin de que las palabras signifiquen lo que decidan sus dueños o patrocinadores, tal como profetiza El Roto en su viñeta de El País del 20 de septiembre de 2003. Los tres grandes libros con los que Gregorio Olías, el protagonista de Juegos de la edad tardía, piensa hacerse un hombre de provecho son un atlas, una enciclopedia y un diccionario. Las tres grandes obras de consulta para cualquier lengua son una ortografía, una gramática y un diccionario.

El mundo real y el idiomático coinciden por consiguiente en conferirle igual importancia a un mismo libro. No dudo de que estas referencias se modifiquen con el devenir de la historia y según qué intereses, pero el saber ordenado, diverso y destilado que es cualquier diccionario es también el más propenso a la manipulación, dada su especial sensibilidad ante las decisiones sectarias de cambio.

Francisco M. Carriscondo Esquivel es filólogo. Catedrático de Lengua Española de la Universidad de Málaga. www.francarriscondo.com