Raquel García-Tomás, compositora: “El arte tiene que mostrar la diversidad social, aunque a alguien le fastidie”

La compositora aboga por una mayor apuesta por obras de nueva creación y lograr un equilibro con la relectura actual de clásicos: «Tenemos que crear patrimonio de nuestro tiempo»

‘Benjamin a Portbou’: Ros-Marbà pone música al drama de los migrantes y refugiados políticos en pleno auge del pensamiento totalitario

Raquel García-Tomás (Barcelona, 1984) es una de las compositoras imprescindibles del panorama musical. En esta entrevista, celebra su estancia en el Palau de la Música como compositora residente, reivindica el espacio de las nuevas creaciones y explica cómo es componer en el siglo XXI, además de abordar el techo de cristal de las mujeres en la clásica y cómo abrirla a colectivos tradicionalmente infrarrepresentados.

¿Qué balance hace de su residencia en el Palau de la Música?

¡Muy positivo! Han sido seis conciertos muy especiales y distintos. Cada concierto ha tenido su carácter y su propia entidad. Es magnífico porque en cada concierto he podido retratar alguna de mis facetas como compositora y he tenido la oportunidad de explorar cosas muy diversas. Estoy muy contenta.

En el último de los conciertos en el Palau destacaba la combinación de percusión, saxofón, electrónica y vídeo. ¿Es difícil combinar estos elementos?

No. La electrónica me interesa y es una forma de tener más variedad tímbrica y más volumen. En su momento cursé el bachillerato artístico y empecé Bellas Artes. En 2012, cuando empecé mi tesis doctoral en Londres sobre creación interdisciplinar, me aventuré a recuperar la expresión artística plástica con el medio que tenía, que era el vídeo, y era una vía que quería explorar. Fue difícil aprender a conjugar todos los elementos, pero llegó un momento que resultó muy natural y en esta obra, que es de 2017, ya me notaba muy cómoda con el vídeo y articulando un concepto artístico con las dos disciplinas.

¿Esa convivencia añade complejidad a la creación artística?

Cuesta porque son muchas horas de trabajo: en esta obra y en la mayoría de las que he hecho con vídeo he trabajado con animación y pintando fotograma a fotograma. Pero es un esfuerzo para algo que sabes cómo quieres que sea. No me costó a nivel de proyección del resultado ni de concepción de la obra, que era bastante natural, sino a nivel de elaboración porque lo hacía de una manera muy artesanal.

No soy una compositora que se está ocho horas delante de un papel con un lápiz. Esto a mí no me funciona. Yo voy saltando

¿Cómo compone Raquel García-Tomás en un día normal?

Hay muchas maneras de hacerlo, depende del tipo de creación. No es lo mismo afrontar una obra para orquesta sinfónica que para música de cámara. También hay que ver si hay electrónica o vídeo. No hay una sola manera de componer, pero lo que sí me gusta es el trabajo diario. Tengo una rutina que intento cumplir, con momentos de descanso porque me hago mayor y porque el cuerpo y la creatividad me lo piden.

Diversifico mucho las tareas que tienen que ver con la creación. No soy una compositora que se está ocho horas delante de un papel con un lápiz. Esto a mí no me funciona. Yo voy saltando. Estoy un rato con el piano, luego cojo el papel, el lápiz y luego me quedo en silencio imaginando internamente el sonido. Después cojo una libreta, dibujo, voy al ordenador y grabo. Con el tiempo, he visto que lo que necesito es estar muy concentrada, pero que para mantener la concentración tengo que diversificar la actividad. Desde fuera puede parecer desordenado o caótico, pero en el fondo me parece más libre porque voy fluyendo según el tipo de energía que tengo en cada momento.

¿Qué papel juega el silencio en la composición?

Hay momentos en que estoy mucho más introspectiva. Quedarme en silencio, tener quietud y concentrarme más profundamente me permite imaginar cosas que aún no existen. El silencio es una forma de abrir camino. Y hay otros momentos en los que tengo una actividad mental y física mucho más activa y son buenos para abocetar cosas rápido, hacer un brainstorming o pasar a limpio un trozo de partitura.

¿Los impactos constantes que recibimos a través del teléfono móvil dificultan esos momentos de introspección?

Los momentos de introspección o para desconectar, a día de hoy, son difíciles para todos, aunque no se tenga una profesión creativa. Por ejemplo, estar en el tren, como pasaba antes, y no tener nada que hacer, poder mirar por la ventana y estar un rato con tus pensamientos, generaba momentos de descompresión que eran positivos para el organismo y para la salud mental. Hoy en día, si se quiere hacer algo así, hay que tener una verdadera iniciativa para hacerlo, porque para todos es muy fácil dejarse arrastrar por el móvil.

Para los compositores que trabajamos en casa y tenemos muchas horas de soledad es muy fácil pensar, en una pausa, en mirar Whatsapp o Instagram. Aunque esté muy a gusto sola, al cabo del día, hay algún momento que necesito compartir o ver actividad. Y ahí es donde te puedes despistar. Para buscar esos estados de quietud mental hay que generarlos activamente. Es como el hábito de la lectura, que cuando estás desentrenado te cuesta concentrarte. Esa mística o ese aislamiento que rodea a los compositores es difícil, pero hay que buscarlo. Si yo en vez de vivir en un barrio de Barcelona viviera en la montaña, la quietud vendría a mí, pero es lo que hay.

¿Dónde encuentra inspiración?

Depende mucho de la obra. A veces hay elementos conceptuales que pueden generar una idea, y de ahí tiro del hilo. Pero hasta que no lo vinculo a un estado emocional más profundo y no lo conecto a una motivación o una emoción, no lo logro. No tengo una fuente de inspiración concreta, sino que la mía es estar en ese momento de curiosidad, de motivación por trabajar y conectarlo a una emoción. Cuando comienzas a ver por dónde van las cosas, todo se vuelve mucho más fácil.

Al final, es un entrenamiento mental. Con el tiempo, me voy conociendo. Antes tardaba mucho en saber qué me pasaba y por qué no funcionaba un concepto o una idea, que a veces podía ser musical pero otras no. Para mí, se reduce a cómo lo estás viviendo a título personal.

Al escribir para un solo instrumento es donde verdaderamente se ve la imaginación que tiene el compositor

¿Cuántos más instrumentos hay, es más difícil componer?

No necesariamente. Quizás hay más trabajo en la partitura, pero al final va a depender del tipo de material que se ponga. El resultado es muy agradecido y satisfactorio, porque poniendo poco en las partituras de orquesta se consigue una gran diversidad tímbrica y dimensión acústica. Por el contrario, al escribir para un solo instrumento es donde verdaderamente se ve la imaginación que tiene el compositor. Es como hacer un dibujo con un boli BIC. O tienes muy clara la idea y puedes sacar el máximo provecho del instrumento o si no puede convertirse en algo muy banal. A veces es más difícil escribir para pocos instrumentos que para orquesta.

¿Qué papel juega la voz en una partitura?

Hay compositores que tenemos más afinidad con la voz y otros menos, porque al final cada artista tiene sus preferencias. La voz es una dimensión tímbrica extra que también conlleva, de manera inconsciente, un peso psicológico. Como humanos, la voz nos pone en un espacio en el que se puede conectar más rápido porque permite trasladar un texto. La música es un arte muy abstracto. Hacer una obra de denuncia de un hecho político concreto solo con elementos musicales es muy difícil, se tendría que caer en la onomatopeya y ser muy programático, y aun así se tendría que contextualizar con unas notas de programa.

¿La distinción entre música clásica y contemporánea tiene sentido hoy en día?

Hay una distinción porque el repertorio es diferente, pero a la vez hay cosas en común. La música contemporánea es una evolución temporal. Tenemos una tradición, pero vivimos en un siglo diferente, donde hay nuevas tecnologías y pasan otras cosas, y eso afecta tanto a la distribución de nuestra música como a los medios que incorporamos a la creación. Sumamos la electrónica o podemos llegar a microfonar una ópera, que es algo que parece que se esté saltando la tradición, pero en realidad saltarse la tradición se ha hecho siempre: se hizo cuando se inventó el pianoforte o instrumentos como el saxofón.

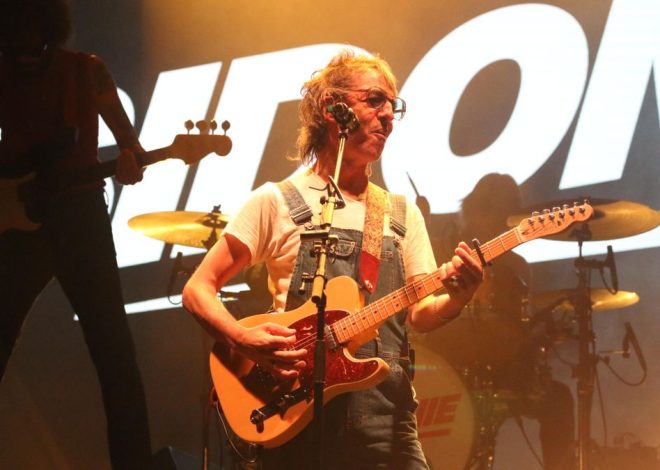

García-Tomás, durante la entrevista en el Palau

¿El reto de la clásica hoy es ampliar su audiencia?

La música clásica, con todas sus familias, a día de hoy intenta acercarse a más públicos. Es algo que yo celebro, porque creo que debe ser así siempre, pero también porque es una expresión artística que recibe dinero público. Se tiene que pensar cómo revertir este apoyo en un público más amplio. Los impuestos los pagamos todos.

¿Cómo cree que se puede lograr un público más diverso?

Se están probando muchas fórmulas. En la ópera se prueban puestas en escena que sean más atractivas a ojos de la gente joven o que ayuden a explicar mejor una ópera del pasado. También se incorporan las nuevas tecnologías o se hacen propuestas pedagógicas para grupos y escuelas e institutos. En Barcelona, el Palau, el Auditori y el Liceu tienen grandes departamentos educativos.

El reto creo que pasa por una cuestión de comunicación: sea cual sea la propuesta artística que se haga desde las instituciones de música clásica o contemporánea, a la audiencia le tiene que sonar familiar y tiene que saber que habrá una función, igual que cuando un artista de música pop presenta su disco. Hablo por experiencia propia.

¿Por ejemplo?

Obras mías, independientemente del valor artístico que tuvieran, que no se han comunicado bien, han pasado inadvertidas, se han tocado y han desaparecido. En cambio, las que se han comunicado de forma más contundente, como fue el caso de la ópera Alexina B. [obra sobre Herculine Barbin, conocida como Alexina B., una persona intersexual], la gente supo de la existencia de esos proyectos y a día de hoy aún los recuerdan. Es fundamental hacer una buena campaña de comunicación e invertir dinero en publicitar lo que hacemos.

¿Empezando por los propios compositores?

Nos guste o no, a día de hoy creo que al público, en general, le interesa tanto el hecho artístico en sí como la realidad social y personal que hay detrás. Hasta programas como OT o Eufòria hablan más de cuál es el camino personal que del artista o el músico. Como humanos empatizamos más. Si el público puede ver que un compositor ha superado una serie de elementos, y ha trabajado sobre una temática que también tiene una lucha social detrás, los creadores de música contemporánea podremos crearnos un espacio, aunque por supuesto no pretendemos competir con el mainstream. ¿Si el cine independiente tiene esta visibilidad, por qué nosotros no?

Visibilizar otras realidades tiene que servir no solo para crear obras físicas, sino para ceder los privilegios de manera real

En su discurso por los 175 años del Liceu abogó por un futuro de la ópera en el que no solo hubiera adaptaciones estéticas, sino que se abriera a colectivos infrarrepresentados. ¿Se empieza a conseguir?

La clásica no deja de ser un reflejo de la sociedad en general. Tanto en la clásica como en otros entornos comienza a haber una sensibilidad para el cambio, no compartida por todo el mundo. Hay gente que le fastidia mucho, otra que no le gusta pero no se queja, otra que está un poco en medio y que lo hace por quedar bien, y luego los que sí lo hacen por convicción. Tampoco son categorías estancas, y hay algunos temas en los que se puede estar en una y otros en otra.

Lo que sí creo es que la expresión artística tiene que mostrar la diversidad que configura nuestro panorama social, aunque a alguien le fastidie. Y no solo en el qué, sino que lo más importante es el cómo. Si muestro a un colectivo infrarrepresentado, pero sin tenerlo en cuenta, es como si no lo incluyera. En Alexina B., estuvimos mirando si había algún cantante lírico intersex visibilizado, ya fuera para el papel principal o algún secundario. Hay que tener en cuenta que muchas personas intersex que no se han visibilizado porque no han querido y están en su derecho. Pero no encontramos a ningún cantante lírico intersex, ya no en España, sino que yo a día de hoy no conozco a ninguno. Al no encontrar cantante, lo que hicimos fue contactar con las asociaciones de personas intersex y estar en la medida de lo posible codo a codo con ellas en la producción. Pero en otro caso, como una obra sobre racismo con perspectiva antirracista, no hay excusa para que roles destacados los tengan personas racializadas.

¿Dependería de cada proyecto?

No solo es qué hacemos, sino por qué lo hacemos y desde dónde lo hacemos, y hasta qué punto puede ser un ejercicio para ceder parte de los privilegios que tenemos. Yo puedo tener la sensación que estoy luchando mucho desde mi perspectiva de mujer o de ser una persona nacida en un barrio de clase trabajadora, pero al final eso no quita que yo respecto a otras personas también tengo privilegios por ser blanca o por haber podido acceder a estudios superiores. El ejercicio de visibilizar otras realidades tiene que servir no solo para crear obras físicas, sino para ceder los privilegios de manera real. Todos tenemos una responsabilidad.

¿Cree que las mujeres han roto el techo de cristal en la clásica o que siguen infrarrepresentadas al frente de orquestas e instituciones?

Nosotras estamos teniendo resultados porque hay un trabajo de muchos siglos de compañeras, que han luchado por ir al conservatorio o estudiar instrumentos que a priori no estaban pensados para las mujeres. Eso no quiere decir que nosotras no tengamos también que abrir camino para las generaciones futuras y para democratizar el trabajo: si alguien tiene una propuesta artística sólida y que pueda defender, la tiene que poder presentar en igualdad de condiciones.

Hubo épocas en que si una mujer quería estudiar música se le aconsejaba el piano o el arpa porque se decía que soplar un instrumento de viento te deformaba la cara y quedabas fea. También se borró de la historia a un montón de mujeres compositoras porque en el siglo XIX había la premisa, hoy totalmente ridícula, de que no éramos inteligentes. El siglo XIX lo tuvo todo en machismo y colonialismo.

En Barcelona hay un público muy diverso y fiel. En el Palau hay verdadero amor por la música clásica y mucha apertura mental por la nueva creación

¿Se puede adaptar una Traviata dándole la vuelta al rol patriarcal de Violetta, la protagonista femenina? ¿Pierde el sentido?

Es más difícil cuando se parte de una obra preexistente porque el texto ya está escrito. Se puede hacer una relectura de algunas obras y poner en evidencia ciertas conductas de género. Pero yo abogaría por un equilibrio en el que hubiera menos relecturas y más nueva creación porque también tenemos que crear patrimonio de nuestro tiempo. El público melómano está deseando oír la Traviata, y tienen que haber relecturas sobre ella, pero hay otra parte del público que no va a llegar por la Traviata, sino por óperas de nueva creación. También tiene que haber una valentía empresarial para invertir en nuevos proyectos.

¿Ir a la ópera o a escuchar una orquesta de clásica es caro en España?

Depende de a quién se lo digas. Hay personas que no se pueden gastar ni dos euros en una cerveza o en un café, porque la pobreza y la desigualdad social han crecido mucho. Hay gente que verdaderamente no tiene ese dinero. Pero luego hay otra horquilla de gente que sí puede acceder a conciertos de contemporánea que el Auditori, por ejemplo, programa por quince euros. Me parece muy bien que cada uno gaste su dinero como quiera, pero a veces tengo la sensación de que hay gente que gasta mucho dinero en ir al Primavera Sound y dice que ir al Liceu o al Palau es carísimo, cuando no tiene en cuenta la cantidad de gente que hay en, detrás y debajo del escenario. Para la gente que sí se puede permitir otro tipo de oferta cultural, no creo que el precio de la música clásica esté tan por encima.

¿Barcelona mantiene la tradición de polo de la clásica? ¿O es una leyenda del pasado más que una realidad?

Yo no vengo de una familia de músicos ni de la cultura. Comencé a estudiar música porque me gustaba tocar el piano y todos mis estudios aquí fueron en instituciones públicas. Fue al empezar a trabajar y al moverme en instituciones culturales que hablé con gente de otras épocas y otros contextos culturales explicar las diferencias entre la Barcelona de antes y de ahora. Todo el mundo tiene su experiencia y te la cuenta. La mía es que en Barcelona hay un público muy diverso y fiel. Esta temporada en el Palau he visto que hay gente que lleva viviendo toda la vida. Gente mayor que tiene verdadero amor por la música clásica y mucha apertura mental por la nueva creación. ¡Esto es súper bonito!