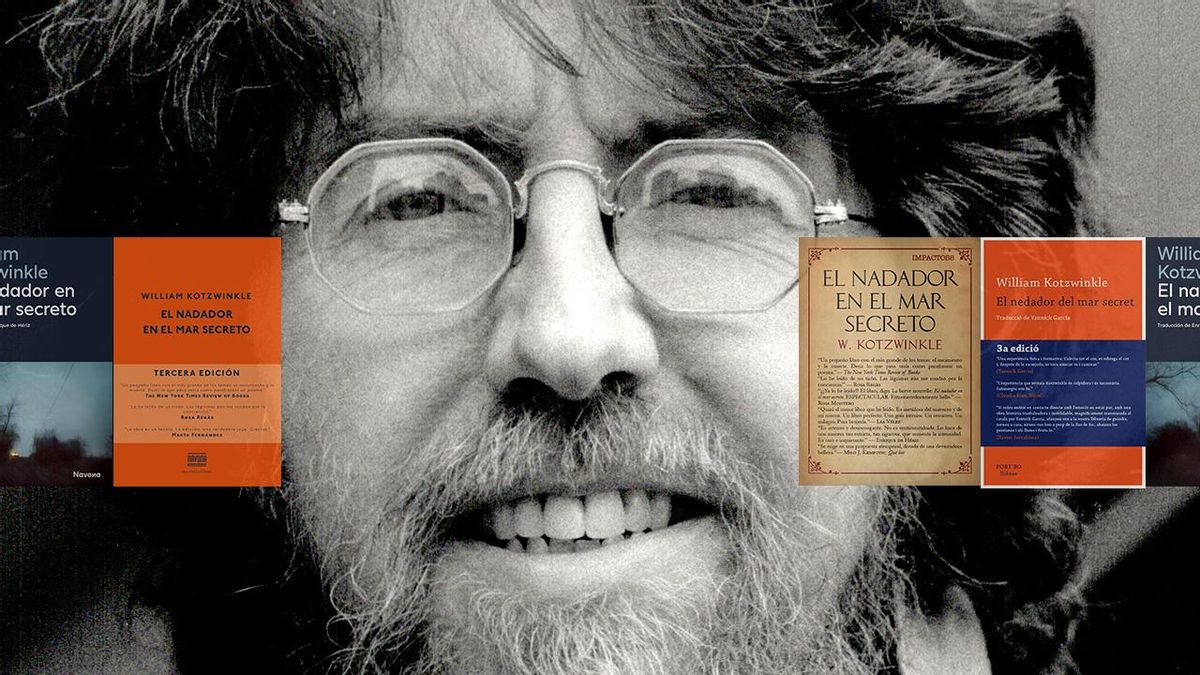

‘El nadador en el mar secreto’, 50 años siendo considerada la novela más triste jamás escrita

La editorial Navona recupera este pequeño clásico moderno escrito por el estadounidense William Kotzwinkle, autor también de una novela a partir del guion de ‘E.T. El extraterreste’

Las diez lecciones de Gloria Fuertes para vivir mejor: “Lo que me parece más importante es alegrar a la gente”

El editor Pere Sureda, fundador de Navona y su responsable hasta que la editorial entró en concurso de acreedores, en 2021, posee el don de la persuasión. Cuando un lector no encontraba un libro que le gustara, uno de sus valores seguros era El nadador en el mar secreto (1975), una nouvelle de William Kotzwinkle (Scranton, Pensilvania, 1943) que recuperó en la colección Ineludibles, encuadernada en tela, de la que también formaban parte autores clásicos como William Shakespeare, Benito Pérez Galdós, Willkie Collins, Mijaíl Bulgákov, William Styron, Elizabeth Hardwick y Sylvia Plath, entre otros. Navona publica también la traducción El nadado del mar secret, a cargo de Yannick Garcia.

Tan, tan convencido estaba el editor, que a alguno le llegó a prometer que le devolvería el dinero si al final el libro no le gustaba. Y algo ha tenido que ver en él el equipo actual de Navona, porque, coincidiendo con el 50 aniversario de su publicación en inglés, ha vuelto a publicarla, ahora en tapa blanda, aunque con la misma traducción sin tacha del añorado Enrique de Hériz, fallecido en 2019. Sobre el autor, ha tenido una prolífica y polifacética carrera, sobre todo en el ambiente contracultural y el ámbito de la fantasía y la ciencia ficción, donde destacan una versión novelada de E. T. El extraterrestre (1982) y títulos como Doctor Rat (1976), por el que recibió el World Fantasy Award a la mejor novela.

El nadador en el mar secreto, sin embargo, va por el camino de la literatura realista e intimista, con un trasfondo autobiográfico que le ha hecho conectar con todo tipo de lectores. En un principio, este texto breve pasó desapercibido, hasta que ya en la década de los ochenta el boca a boca hizo su efecto. No es para menos: no solo es una buena novela; es, además, una novela que se puede considerar pionera en su tratamiento de la pérdida, por el punto de vista elegido y por la profunda honestidad que se percibe en su voz limpia y sutil, sin una palabra de más. Y es conmovedora, mucho. Tanto, que hay quien le otorga el peculiar honor de ser la novela más triste que se ha escrito jamás (y quien advierte que no es recomendable para quienes estén a punto de ser padres).

Pero ¿de qué va? De lo que tenemos en común todos los seres humanos. De algo simple y a la vez complejo, único, infinito. Es decir, del nacimiento y de la muerte. El nadador es esa criatura que nada en el líquido amniótico rumbo a un mundo donde ya no contará con la benigna protección de la placenta. A la salida, le espera una pareja de treintañeros que (re)nacerán a su vez para convertirse en padres. Será un bebé afortunado: sus padres son un matrimonio estable, atento, que lo recibirá con un amor incondicional; hasta ese borracho perdido de la sala de espera fue una vez un bebé anhelado y digno de amor.

El narrador es el hombre, el futuro padre. La novela comienza con el momento en el que la mujer rompe aguas y lo que sigue es una narración pormenorizada del parto, un parto que –lo sabemos por la contracubierta, y porque no deja de ser un libro del que ya se ha escrito bastante y por lo tanto se sabe bastante de él antes de empezarlo– no irá bien. La unidad de maternidad es tal vez el departamento más esperanzador de un hospital, pero por eso mismo puede ser el más devastador cuando las cosas salen mal, porque al mal resultado se suma el hecho de ser la pieza que no encaja en el grupo de nuevos padres, la pieza que es mirada con lástima, con la que incluso se evita tratar.

No hay palabras para una realidad hecha añicos, pero William Kotzwinkle, por aquel entonces un escritor principiante –había debutado tres años antes, con Hermes 3000 (1972)–, las encontró. Palabras llanas, sin adornos, un relato lineal, sin artificios ni experimentos; era importante no restar el protagonismo a lo esencial. Esa desnudez de la prosa (una sencillez trabajada, puesto que solo con mucho oficio se consigue depurar el estilo hasta ese punto), junto con la brevedad, puede ser una clave de su éxito: va directa al lector, y la pueden disfrutar hasta los más perezosos y los menos avezados.

La segunda clave es la universalidad del tema, la empatía que despierta tanto si se ha vivido una situación similar o (por fortuna el desenlace de un parto suele ser otro) no. Hablar del proceso de dar a luz, de una paternidad expectante, no deja de ser una forma de hablar de las dos grandes cuestiones que atañen al ser humano: el amor y la pérdida, el nacimiento y la muerte, el comienzo y el final, la rueda que no deja de girar. Están en cualquier relato, en primera fila o en el fondo, y los antiguos mitos nos enseñaron cómo el principio conecta con el adiós. Es la historia de la humanidad, ni más ni menos.

Y aquí se condensa en pocas páginas trágicas, pero escritas desde la entereza, con una contención encomiable, sin regodearse en el papel de la víctima sufriente. Otra de sus singularidades es el hecho mismo de narrar un nacimiento desde el punto de vista del hombre que asiste al mismo, una aproximación poco habitual y menos aún en los años setenta. El narrador desgrana paso a paso el proceso desde las contracciones al posparto, pormenoriza lo que es el parto en sí con un grado de detalle inusual al prestar atención a la evolución del cuerpo de la madre en el transcurso del alumbramiento, además de los intercambios entre él y el equipo médico.

La parte ‘emotiva’ del relato no ha cambiado con el paso del tiempo. No obstante, leída hoy, hay algo más que sobresale: el tratamiento de la masculinidad. En los últimos años se ha analizado mucho la representación tradicional de los roles típicamente masculinos, por lo general para hacer hincapié en la necesidad de repensarlos, de enriquecer el imaginario colectivo con nuevos paradigmas que den a los jóvenes, y a la población en general, un espejo en el que mirarse. El hombre, en este libro, es un personaje atento, humilde, familiar, responsable, educado, bienintencionado sin ser cándido. Es así con su esposa, con el hijo que espera, con el personal sanitario. Un hombre de los que ponen las cosas fáciles, de los que hacen que el día a día siga funcionando; como tantos y tantas anónimos con los que nos cruzamos a diario.

William Kotzwinkle se revela como un narrador sensible, que no sensiblero, y sin duda esta cualidad hace posible este retrato de una masculinidad “sana”, sin miedo a narrar algo tan ligado al cuerpo femenino ni a explorar su propio dolor. El cierre, magistral, conecta la muerte con la naturaleza en una escena de alto valor simbólico, el duelo canalizado a través del retorno al ciclo de la vida, de la aceptación de que somos seres efímeros pero formamos parte de algo mucho más grande que nos sobrevive: “Solo quedó el sonido de la noche invernal en el bosque. […] habitando aquella quietud, vio fundirse la vida y la muerte en un mar calmo y brillante que no tenía fin”.