La atención

Este año se cumple el centenario de una generación de arquitectos que dejaron una huella muy visible en nuestro país, lo cual no impide que todavía hoy –franquismo mediante, claro está– sean unos desconocidos para la mayoría: la generación del 25

Dice Marco Vitruvio que, cuando los griegos conquistaron la ciudad de Carias por haberse confederado con los persas, esclavizaron a sus mujeres libres y las representaron después en un elemento arquitectónico muy particular: las cariátides, para que cargaran simbólicamente con el “crimen de su ciudad natal” y se recordara lo sucedido (De architectura, 15 a.e.c.). Desde la fachada sur del Erecteón de la Acrópolis hasta la Sala delle Cariatidi de Milán, pasando por la más modesta sede del actual Instituto Cervantes de Madrid (el antiguo Banco Español del Río de la Plata), cuesta encontrar un rincón del mundo donde no estén presentes. Pero el motivo que justifica la anécdota, la razón que llevó al arquitecto a mencionarlo, es más interesante: que, a veces, hay que “saber dar explicaciones a quienes preguntan”.

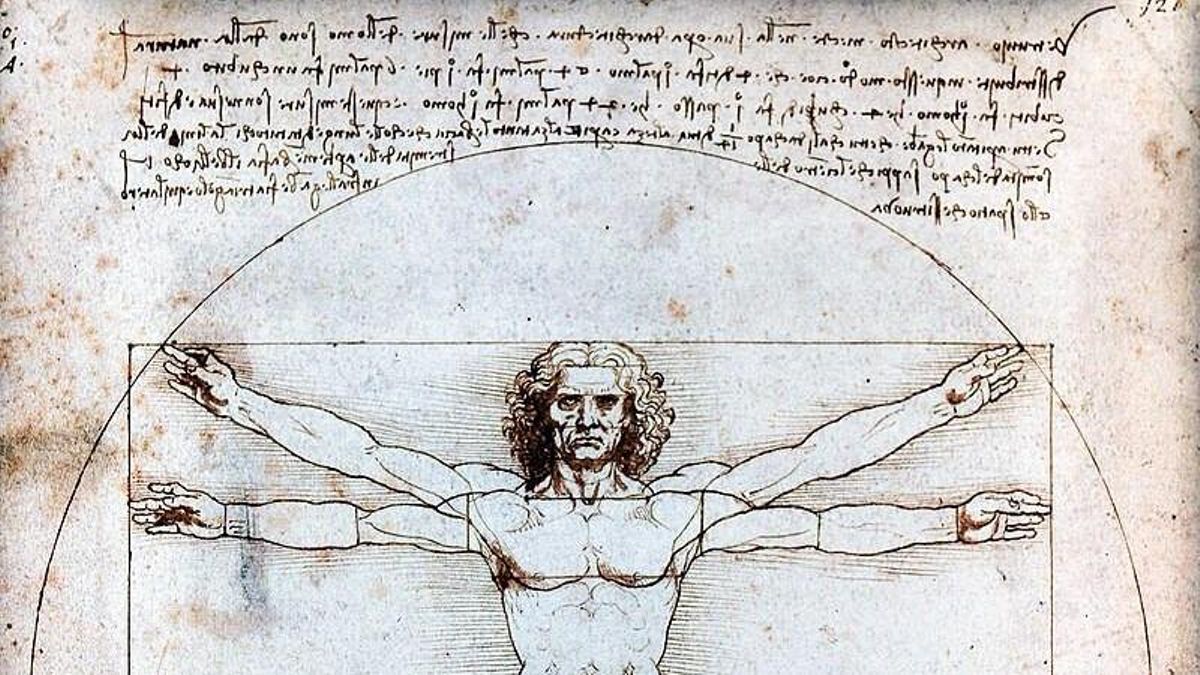

Esa afirmación, no exenta de sentido del humor profesional, debería estar grabada en los frontispicios de los edificios institucionales, congresos y senados incluidos. Dar explicaciones, imaginen. Por desgracia, el mundo es imperfecto, y la única fachada pública donde suele estar es la vida de los artistas, a quienes siempre se piden cuentas; sobre todo, en la profesión de Vitruvio y, máxime, por el segundo de los tres principios básicos que la rigen, según él: solidez, utilidad y belleza (si no se atreven a leer su tratado en latín, busquen Los diez libros de arquitectura). Por supuesto, el concepto de utilidad es comparativamente subjetivo en un cuadro, una canción, una obra de teatro; nadie cruza ríos a través de pasarelas de metáforas ni duerme bajo techos de acordes; para eso están los puentes y los casas, y por eso se discute sin parar sobre los límites de la autoría en la mayor de las antiguas artes mayores, es decir, sobre si se puede o no se puede cambiar la obra terminada y en qué casos.

Con independencia de dicho debate, plagado de sutilezas y demagogia, nuestra relación con la arquitectura es tan física que nos determina desde que nacemos. En mi opinión, Mies van der Rohe (1886-1969) definió bien su alcance cuando dijo que “la arquitectura es la voluntad de una época trasladada al espacio” (Baukunst und zeitwille, publicado originalmente en Der Querschnitt, 1924). Nos habla día y noche, aunque entender lo que dice no sea tan fácil como oír su voz, si es que se oye. Por ejemplo, este año se cumple el centenario de una generación de arquitectos que dejaron una huella muy visible en nuestro país, lo cual no impide que todavía hoy –franquismo mediante, claro está– sean unos desconocidos para la mayoría: la generación del 25, que acabó casi íntegramente en el exilio, inhabilitados en España a perpetuidad “para el ejercicio público o privado de la profesión” (Luis Lacasa Navarro, Manuel Sánchez Arcas y Bernardo Giner de los Ríos) o sometidos a inhabilitaciones temporales en virtud de la Orden del 24 de febrero de 1940.

La lista de depurados fue demasiado abrumadora para entrar aquí en materia, por un problema obvio de extensión. No obstante, quien se quiera acercar a aquel grupo que “imitaba los símbolos del avance tecnológico” y abogaba por “la búsqueda de un funcionalismo racionalista” puede empezar por el texto al que pertenecen esas palabras: Modernidad en la arquitectura española de la II República, de Oriol Bohigas (1998). Si la arquitectura “ilumina y enriquece la experiencia humana” y “penetra las barreras del malentendido” (Frank Gehry, discurso de aceptación del premio Priztker, 1989), expulsar de la Historia a sus autores es una forma segura de que nos quedemos a oscuras y el malentendido triunfe. El poder ni siquiera necesita llegar entonces a lo que afirmó Lucio Casio Dion (135-235) sobre Adriano, quizá falsamente: que condenó a muerte a Apolodoro de Damasco, el arquitecto del Panteón de Agripa, por despreciar sus diseños.

Entre los autores de la generación del 25 hay un caso muy representativo de la ignorancia general y la intención política que la alimenta; curiosamente, está en las antípodas de las posiciones formales del grupo, pero explica los propósitos del franquismo con gran sencillez: Una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno provisional republicano fue la de abrir la Casa de Campo al pueblo y ceder las caballerizas del ya Palacio Nacional (revertido a Palacio Real en 1939) al Ayuntamiento de Madrid, para la construcción de un parque que proyectó uno de los posteriormente inhabilitados, el arquitecto zaragozano Fernando García Mercadal. El parque en cuestión es nada más y nada menos que los famosos Jardines de Sabatini y, por el simple procedimiento de ocultar ese detalle, se consiguió y se consigue que la población los asocie a la monarquía y no a la República. Conocer los símbolos, libera; desconocerlos, esclaviza.

Sí, Mies van der Rohe acertó. En efecto, la arquitectura es la voluntad de una época en el sentido de su expresión y, cuando su cuerpo se soslaya en favor de otros (Construyendo imperio, de David Pallol) o se destruye física o ideológicamente, algo típico del régimen franquista, se rompe la conexión con nuestro pasado y nuestra cultura como si hubieran borrado del mapa la ciudad donde nos criamos. Los antiguos habitantes del madrileño barrio de Palomeras (Vallecas) sabemos muy bien qué significa eso, porque desapareció por completo, sin dejar más huella que nosotros mismos. Si no quieren quedarse huérfanos, escuchen la voz de cimientos, vigas y paredes mientras puedan; dice mucho más de lo que se cree, y lo dice –al igual que el resto de las artes, por lo demás– a cambio de la más sencilla de las condiciones sine qua non de la inteligencia y el pensamiento crítico: prestar atención.