‘Chemsex’, un problema de salud pública en Madrid que se esconde tras el estigma y la clandestinidad

La cifra de personas en tratamiento por los problemas derivados de usar drogas para sesiones de sexo se ha multiplicado por diez en la comunidad desde 2017, mientras la atención primaria y las instituciones no destinan los recursos necesarios para abordar las consecuencias del fenómeno

El consumo diario de alcohol se ha duplicado en Madrid, pero Ayuso solo advierte sobre el cannabis

El ‘chemsex’ o sexdopaje no es solo un problema de salud pública declarado, sino también un síntoma de lo que ocurre cuando durante décadas de discriminación se somete a la comunidad LGTBIQ+ a la clandestinidad. La falta de información, el estigma y la criminalización son asignaturas pendientes en la atención primaria para prevenir y controlar los riesgos que conllevan estas prácticas. Según alerta la ONG Apoyo Positivo, que trabaja directamente con usuarios de ‘chemsex’, ni los centros de salud ni las instituciones públicas están preparadas para reaccionar ante esta realidad: “No hay voluntad política para poner freno a este problema de salud pública”.

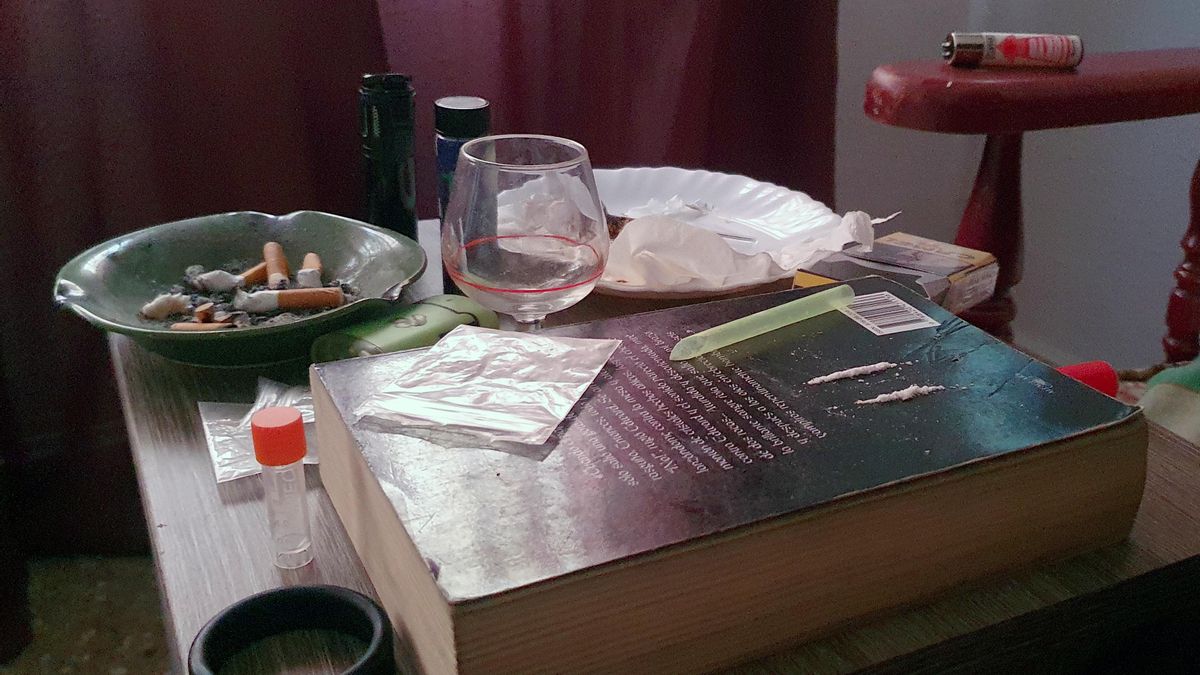

El fenómeno se define como el uso intencional de drogas —principalmente metanfetamina, GHB/GBL y mefedrona— en un contexto sexual y con el objetivo de alargar las relaciones durante horas y hasta días, y se da principalmente entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Según datos de Madrid Salud, la cifra de personas admitidas a tratamiento por ‘chemsex’ ha escalado desde los 50 de 2017 –año en el que se declaró un problema de salud pública en la capital– a 512 en 2022. Los últimos datos reflejan que el 99,1% de los atendidos son hombres.

Iván Gallardo, graduado en Sociología por la Universidad Complutense e investigador del fenómeno del ‘chemsex’, expone en su artículo ‘Re-pensar el chemsex’ que esta práctica no siempre es necesariamente problemática. Su tesis principal es que se trata de una válvula de escape para un colectivo históricamente reprimido y cuya sexualidad ha estado rodeada de oscuridad. “¿El chemsex es problemático en sí o es el hecho de que no tengamos espacios públicos donde expresarnos libremente y mostrar afecto? Eso a lo que lleva es a la clandestinidad, a no hablarlo, al estigma y ya cuando tienes consumos problemáticos, todo eso se enreda”.

La atención primaria sigue sin estar preparada para este fenómeno creciente, según los expertos. Un artículo publicado en la Revista Clínica de Medicina de Familia en abril de 2025 destaca que los profesionales de atención primaria “enfrentan dificultades para abordar este fenómeno” precisamente porque los pacientes son reticentes a revelar sus prácticas sexuales y consumo de drogas.

“No se ha avanzado prácticamente nada desde 2015”

Ante las carencias del sistema público, las asociaciones se han convertido en un pilar fundamental. Organizaciones como Apoyo Positivo ofrecen atención en salud mental y reducción de riesgos, así como formación para profesionales. Desde la asociación son tajantes y aseguran que la atención primaria no está preparada para abordar esta cuestión. Afirman que desde las administraciones públicas, especialmente a nivel autonómico, “no se ha avanzado prácticamente nada desde 2015” y ponen como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde “lo que sí han hecho es recortar y eliminar las pocas subvenciones específicas para proyectos de ‘chemsex’”.

Félix, un usuario de esta práctica, destaca la importancia de estas redes, explicando que “muchas de las redes de apoyo te las pueden llegar a recomendar desde la atención primaria”, o incluso “te las cruzas por Instagram y redes sociales”. Esta dinámica es, en parte, intencional, ya que las administraciones públicas “promocionan” a las asociaciones porque saben que “las personas que practican ‘chemsex’ van a ir antes a una asociación que a la atención primaria”. Esto es especialmente relevante para perfiles más vulnerables como usuarios de drogas inyectables, migrantes o trabajadoras sexuales, una población que a menudo queda relegada fuera de las instituciones públicas. “Lo que hacen las asociaciones es parchear los límites que tiene la sanidad pública por los recortes que se están haciendo”, añade Gallardo.

Los riesgos del ‘chemsex’

En la práctica del ‘chemsex’, los datos revelan graves consecuencias para la salud. Hasta un 63% de los participantes ha contraído una infección de transmisión sexual (ITS) recientemente, y un 42% vive con el VIH. A nivel de salud mental, la situación es igualmente alarmante, con la depresión afectando al 60,9% y la ansiedad al 37% de los individuos.

Félix describe una normalización de la sobredosis en las sesiones de ‘chemsex’, donde en numerosas ocasiones los participantes “pierden la noción de sus límites” y se desinhiben por completo, lo que aumenta los riesgos. El sociólogo Iván Gallardo señala que, en estos contextos, hay ocasiones en las que los usuarios también se exponen a problemas de violencia sexual.

El joven asistió a su primera sesión de ‘chemsex’ con 24 años. Desde entonces, ha participado en encuentros que podían prolongarse hasta 48 horas y, en varias ocasiones, ha llegado a perder el conocimiento. En la actualidad, ha establecido límites para reducir su consumo y asiste a terapia. “Me doy cuenta de que mi consumo de drogas, no solo en contextos de ‘chemsex’, es una manera de evadirme, calmarme o incluso encontrar un yo que no haría las cosas que hace si no me hubiese drogado”, confiesa, y añade: “Hasta cierto punto puede convertirse en un problema”.