Por qué el eje Zamora-León-Ourense se convirtió en un gran triángulo de fuego en solo diez días

En menos de dos semanas, los incendios han arrasado más de 350.000 hectáreas en esta zona del oeste de la península; los expertos analizan las circunstancias que la han convertido en un polvorín

¿Qué zonas se han quemado más? Los datos y mapas de los incendios de 2025

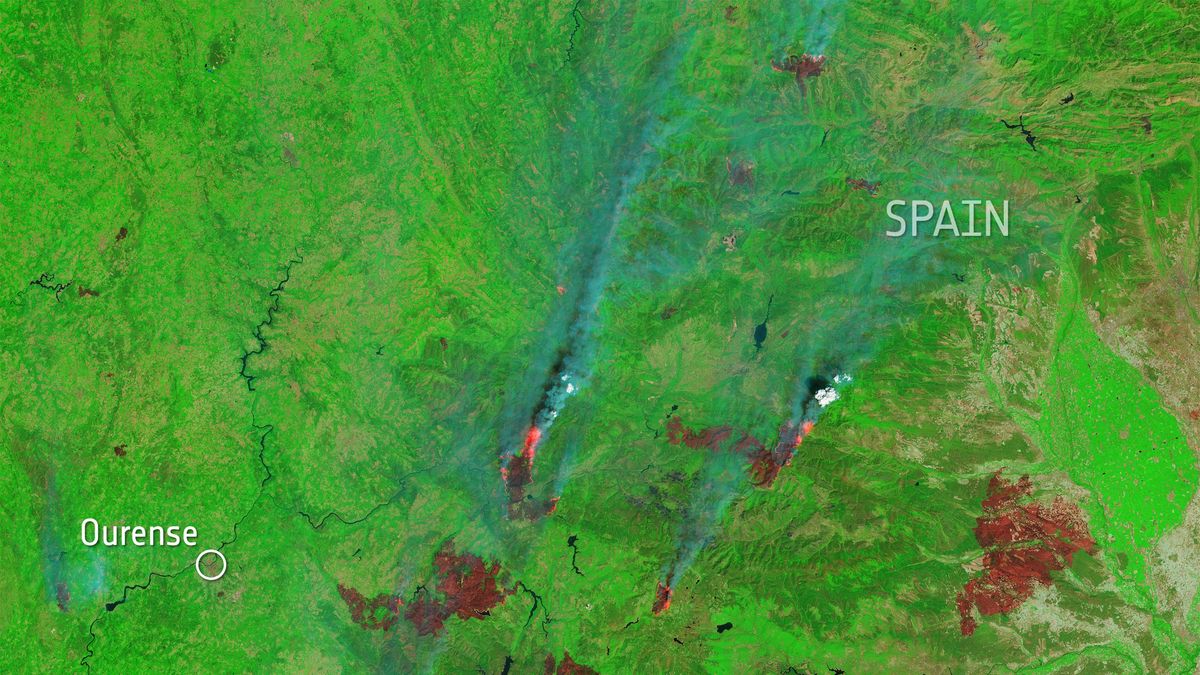

Después de dos semanas de incendios, la franja al oeste de la península ibérica que va desde Extremadura a Galicia sigue siendo una mancha humeante visible desde el espacio y 20 focos continúan en el máximo nivel de alerta. La gráfica que muestra la evolución de la superficie quemada asombra a los propios especialistas: una barra vertical que pasa de las 46.000 hectáreas que se habían quemado en España a principios de agosto a las más de 400.000 hectáreas, un umbral que no alcanzábamos desde 1994.

La gran mayoría del territorio calcinado se acumula en el eje Zamora-León-Ourense y, paradójicamente, este triángulo infernal incluye algunas regiones que consideramos parte de la España húmeda: ¿qué pasó en esta zona en este corto intervalo de tiempo y cuáles son las causas que convirtieron la zona en un polvorín?

La receta de la catástrofe

Francisco Martín Azcárate, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y experto en ecología, desglosaba en redes sociales algunos de los factores. Además del cambio climático y la falta de prevención, explica a elDiario.es, hay una serie de elementos que contribuyeron a que se convirtiera, en sus propias palabras, en una “bomba de relojería”.

El primer factor es el propio clima de la zona, propenso a un fuerte contraste entre la humedad del periodo de lluvias y la sequedad del verano. “Es un clima mediterráneo, sobre todo hacia Zamora, con un verano muy seco y un fuerte periodo de lluvias que produce una biomasa muy importante durante una parte del año”, señala Martín Azcárate.

Los incendios en 2025 en el sur de Europa

Evolución de la superficie forestal quemada en 2025 en cada país, en hectáreas absolutas y cómo porcentaje de la superficie del país. Solo incluye la superficie quemada y detectadas por satélite de incendios de más de 30 hectáreas. Actualizado con últimos datos hasta 20-ago.

Fuente: EFFIS

“Es el mix perfecto”, añade Andrea Duane, investigadora de la Universidad California Davis (UCD). “A mucha gente le choca que sea particularmente susceptible de quemarse esta zona donde llueve más, pero es que esta lluvia produce mucha biomasa y, por lo tanto, más combustible para quemar, además de unas condiciones en verano que te pueden convertir rápidamente todo eso en un gran incendio”.

Un “latigazo hidrometeorológico”

A estas circunstancias favorables, se sumó un elemento diferenciador, que fueron unas condiciones meteorológicas extraordinarias, asociadas al cambio climático, que desataron el infierno localidad tras localidad y serranía tras serranía. “Ha sido una combinación de catastróficas desdichas de las que veníamos avisando desde marzo, desde que se veía que la vegetación iba a crecer desmesuradamente y que en verano iba a ser una catástrofe”, asegura Francisco J. Tapiador, catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Ha sido una combinación de catastróficas desdichas de las que veníamos avisando desde marzo, desde que se veía que la vegetación iba a crecer desmesuradamente y que en verano iba a ser una catástrofe

“La clave de esto es lo que llamamos un latigazo hidrometeorológico”, detalla Francisco Martín León, meteorólogo y coordinador de RAM (Revista del Aficionado de la Meteorología). “Se ha dado en otras partes del mundo, como California, y se trata de un periodo de lluvias abundantes y extraordinarias en un clima relativamente seco”. En este caso, se sucedieron dos meses y medio de lluvia intensa, por encima de la media, que hacían anticipar un aumento del peligro.

Evolución de la vegetación en la zona noroeste de la península de marzo a junio de 2025, desde el satélite.

“El calor empezó a asomar a finales de mayo y junio”, explica el meteorólogo. En concreto, se trató del junio más caluroso medido en España y la temperatura media estuvo 3,6ºC por encima de la media. “En ese momento ya hubo un primer escalón de sequedad del suelo, pero el verdor se mantuvo” dice Martín León. “El problema vino cuando agosto dio la cara. Las plantas se agotaron, se secaron”.

La ola de calor, que con sus 16 días es la tercera más larga del registro, puso la guinda. “Este anticiclón de bloqueo que hemos tenido durante estos días ha tenido una entrada de aire africano en su vertiente occidental, justamente en la zona que va desde Huelva hasta Galicia”, asegura el especialista. “Y se han batido los récords de temperatura máxima en lugares como Zamora, Mieres o Ribadavia, en Ourense, a lo que se añade una proliferación de las tormentas secas”.

Terreno propicio al fuego

A estas circunstancias climáticas y meteorológicas extremas se suman otros elementos que hacen que este triángulo geográfico sea especialmente sensible a los fuegos. Entre ellos, una orografía intrincada y especies vegetales particularmente inflamables como el brezo, la retama y los pinos reforestados durante décadas. “También influye el tipo de suelo”, comenta Martín Azcárate. “En general, los suelos menos fértiles suelen dar lugar a vegetación que tiene una proporción mayor de carbono en sus tejidos, es más leñosa y, por lo tanto, arde mejor”.

Cada temporada de incendios en el sur de Europa

Evolución de la superficie forestal quemada cada año en España, Portugal, Italia y Grecia. Solo incluye la superficie quemada y detectadas por satélite de incendios de más de 30 hectáreas. Año 2025 actualizado con últimos datos hasta 20-ago.

Fuente: EFFIS

En cuanto a los pinos, una buena parte se plantaron en el siglo XX, cuando se tenía una idea errónea de los ecosistemas. “Con los ojos de hoy, generar superficies tan continuas y extensamente forestadas es un poco una bomba de relojería”. Durante mucho tiempo se pensó que la vegetación ideal siempre eran los bosques y el resto se consideraba terreno degradado. “Hoy día tenemos muy claro que el territorio deseable no es un bosque continuo, sino que más bien un mosaico con espacios más abiertos”, apunta. “Lo que hay que hacer ahora es no reforestar para volver a generar el mismo paisaje tan tremendamente inflamable, tenemos que aprovechar la oportunidad para mostrar un paisaje más abierto, más resiliente”.

Sin gente ni herbívoros

El otro gran factor clave que ha agravado la situación es la despoblación de una amplia región, desde Galicia hasta Huelva. “La zona de la penillanura salmantina y zamorana está cada vez más despoblada, y eso hace que sea difícil mantener los usos tradicionales que evitaban los incendios”, señala Tapiador. Hay menos agricultura y menos ganadería, por lo que la biomasa no tiene contrapeso. “Toda esta zona está muy abandonada, es una zona con una población bajísima, y como consecuencia no hay suficientes herbívoros silvestres y domésticos como para mantenerlo a raya”, subraya Martín Azcárate.

Imagen de las zonas afectadas en infrarrojo desde el satélite en marzo de 2025 (izquierda) y tras los incendios (agosto).

Todo esto no quiere decir que este triángulo sea la única zona en la que se producen megaincendios descontrolados, aunque sí la que tiene más papeletas en determinadas circunstancias. Portugal, en su conjunto, reúne muchas de las características, incluido el clima mediterráneo y la constante alimentación de la biomasa por las lluvias que trae el Atlántico.

“Podríamos trazar más triángulos de este tipo en otras regiones, pero esta es quizá la de mayor contraste, es una cuestión de probabilidades”, comenta Martín Azcárate. “El año que viene, o el siguiente, puede ocurrir en la sierra de Albarracín. O en los Pirineos, donde empieza a ser un problema también”, advierte Tapiador. Todo dependerá de si políticos, técnicos y ciudadanos en general hemos sido capaces de aprender las lecciones que nos ha dejado este verano.