Altamira y el turismo de guerra: de refugio antiaéreo y cuartel republicano a parada en las rutas del franquismo

En pleno conflicto civil, dos itinerarios ofrecían a turistas extranjeros recalar en Cantabria como acto de propaganda del bando sublevado y mecanismo de obtención de divisas: el de Irún a Gijón y el de Tuy a Santander

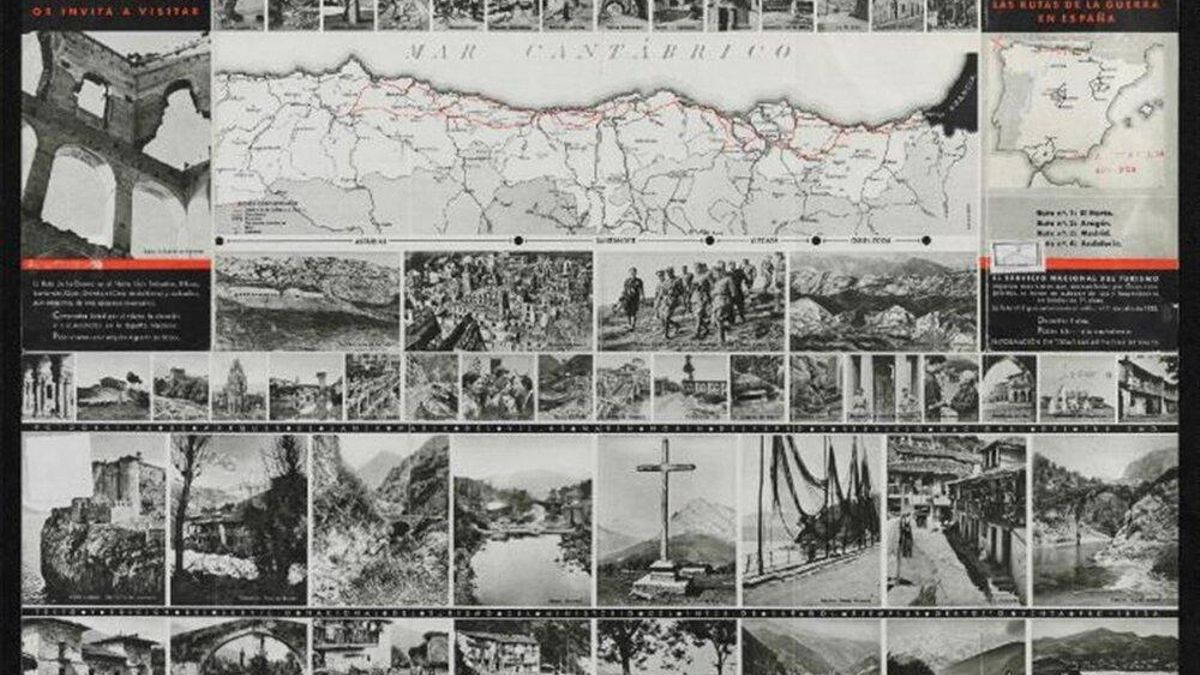

Antecedentes – Más de 8.000 visitantes extranjeros participaron en las Rutas Nacionales de Guerra, una campaña de propaganda de la sublevación

Algunos empresarios de Marsella ofrecieron como atractivo turístico asistir a los bombardeos del ejército francés sobre Argel en 1830. Este podría ser uno de los arranques del ‘dark tourism’ o turismo de guerra, que tiene una larga historia en todo el planeta y la Guerra Civil española no quedó fuera de su influjo macabro.

El Frente Norte en la Guerra Civil tuvo en Cantabria su centro geográfico. Santander fue tomada por los golpistas un 27 de agosto de 1937. Antes de que pasara un año, el bando sublevado ya tenía operativas diferentes rutas turísticas para visitantes extranjeros, que tuvieron en la localidad cántabra de Santillana del Mar uno de sus puntos de recalada. La cueva de Altamira, durante la guerra, llegó ser tanto refugio antiaéreo y cuartel republicano como atractivo turístico y objeto propagandístico del franquismo con las conocidas como Rutas de Guerra.

Las Rutas de Guerra fueron una de las primeras iniciativas desarrolladas por el Servicio Nacional del Turismo (SNT), dependiente del Ministerio del Interior, Prensa y Propaganda y creado por ley del 30 de enero de 1938. El SNT tuvo oficinas en Burgos y San Sebastián. A los 18 meses de su creación, los autobuses de las Rutas de Guerra habían recorrido unos 250.000 kilómetros y transportado a cerca de 8.000 pasajeros, en su gran mayoría extranjeros, según el estudio ‘Las Rutas de Guerra. Propaganda y turismo en la España franquista durante la Guerra Civil“, realizado por Carlos Larrinaga.

El objetivo de los sublevados era obtener divisas, pero no menos importante era el fin propagandístico para, así, “demostrar que, gracias a una guerra considerada necesaria, los españoles volvían a vivir en paz, ahondando en esa visión instrumental que del turismo tenía el gobierno”, señala Larrinaga.

El ministro del Interior, Prensa y Propaganda de aquel entonces, Ramón Serrano Suñer, llegó a expresarlo de este modo: “La España del Generalísimo Franco (…) invita a todos los ciudadanos de los países civilizados a recorrer la Ruta del Norte, a partir del primero de julio próximo, para comprobar personalmente la tranquilidad y el orden que reina en regiones recién conquistadas por las armas y en las que con toda comodidad podrán ver las huellas aún candentes de una de las epopeyas más grandes que registra la Historia”.

Las rutas se comercializaban a través de agencias de viaje extranjeras, en donde se podía retirar cupones que previamente habían obtenido en una serie de bancos validados por el SNT. En el proceso, todas las partes obtenían su margen de beneficio: el bando franquista, la banca y las agencias, también los hoteles y establecimientos de los puntos de paso. El Estado, con la colaboración de bancos extranjeros, se aseguraba la entrada de divisas. Con esas divisas, el franquismo abonaba las facturas de hoteles y demás establecimientos y se quedaba con la diferencia.

Turistas extranjeros en el cinturón de hierro de Bilbao realizando el saludo fascista.

A principios de julio de 1938 comenzaron las rutas del norte. Dos itinerarios tenían Cantabria como punto de paso. El primero partía de Irún y recalaba en Oviedo, pasando por San Sebastián, Bilbao, Santander y Gijón. Santillana del Mar era una de las paradas cuando los turistas atravesaban la provincia. El segundo itinerario partía de Tuy y pasaba por Santiago de Compostela, Lugo, Oviedo y Santander, regresando a la frontera por un camino distinto al anterior. En total, 1.500 kilómetros de viaje en autocares adquiridos en Estados Unidos y con guías-intérpretes del SNT.

Historia de Altamira

Isabel Moro, doctora en Geografía e Historia de la Universidad de Cantabria, impartió esta semana una charla en Puente Viesgo sobre la historia turística de las cuevas prehistóricas cántabras, una historia que tiene en la Guerra Civil uno de sus hitos: la cueva de Altamira fue utilizada como refugio antiaéreo, depósito, cuartel y reclamo turístico, según el bando en que se enclavara. “Durante la Guerra Civil se utilizó como refugio y hubo estrategias militares para protegerla y se siguió visitando turísticamente entre 1936 y 1938”, indica Moro en referencia a Altamira.

La Comisión de Administración y Exploración de la cueva de Altamira durante la Guerra Civil se redujo a la administración normal de la cavidad sin acometer ningún trabajo en el interior. El 14 de agosto de 1936, el Frente Popular se incautó de la cueva y la destinó como refugio antiaéreo, cuartel de milicianos y almacén de municiones. “La cueva se salvó del bombardeo de la aviación nacional gracias a una orden expresa del general Kindelán a la Legión Cóndor prohibiendo tal acción”, según se recoge en ‘La cueva de Altamira: Historia de un monumento’, de Carmen de las Heras y José Antonio Lasheras.

Folleto de propaganda franquista.

Moro explicó durante su reciente intervención en Puente Viesgo que “en 1938 se diseñaron las Rutas de la Guerra, que tenían como objetivo promocionar el turismo, consolidar el franquismo y aumentar el número de divisas”, tras recalcar que en la Ruta de la Guerra del Norte había visitas a la cueva de Altamira. El viaje duraba nueve días para viajeros mayoritariamente de Francia, además de periodistas y escritores.

El flujo de turistas a la emblemática cueva no cesó desde entonces. “En 1952 visitan la cueva de Altamira 32.000 personas, en 1965 ya la visitaron 115.000 personas y cinco años más tarde se registraron visitas de 1.150 personas diarias desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde en turnos de 10 minutos por grupo y sin contabilizar a los niños de hasta siete años”, subrayó la doctora de la Universidad de Cantabria.

Isabel Moro, doctora en Geografía e Historia de la Universidad de Cantabria.

Altamira, de este modo y a lo largo de las décadas “no fue únicamente un hito arqueológico, sino también un icono social y artístico, convirtiéndose en escenario de visitas, narrativas literarias, debates científicos y apropiaciones simbólicas”, valoró Moro en su conferencia, en la que insistió en que “a lo largo del siglo XX las cuevas fueron utilizadas cultural y propagandísticamente, integrándose en discursos identitarios y como símbolo de identidad nacional y regional”.