El aire enterrado

El destino de los viaductos madrileños de Eduardo Torroja es un ejemplo significativo del valor que suelen dar las administraciones al patrimonio cultural y, si molesta, al paisaje. Lapesa, Barga, Castro y Zamora tenían razón al festejar la belleza de la nueva Ciudad Universitaria, pero la naturaleza fue su primera víctima

Cuando se presentó el proyecto de lo que se suele llamar la Complutense (1927), como si no hubiera más universidad en el antiguo Sitio de la Florida y la Moncloa, la Junta que se encargó de desarrollarlo era un reino de “criterios tradicionalistas”. La afirmación es de su director técnico durante la dictadura de Primo de Rivera y la “dictablanda”, Modesto López Otero, quien se encargaría igualmente de su reconstrucción tras el golpe de Estado que puso fin a la República. Según el arquitecto, había una “fuerte y airada oposición” a las nuevas corrientes, que se manifestaba con “más virulencia en las capas sociales elevadas” (ver La Ciudad Universitaria de Madrid, de M.ª Pilar Chías Navarro); pero eso cambió tras un viaje de estudios a EEUU patrocinado por la Fundación Rockefeller.

El ejemplo de los campus estadounidenses los llevó a un modelo de universidad que, desde un plano estético, se puede resumir en estas palabras de Rafael Lapesa sobre la Facultad de Filosofía y Letras, inaugurada en 1933: “Se estrenaba un edificio moderno, funcional, con aulas alegres de amplios ventanales que miraban a la sierra” (Recuerdo y lección del plan Morente). Para Corpus Barga, fascinado con el lugar y, sobre todo, con la preciosa vidriera de Maumejean concebida por Agustín Aguirre López, la Ciudad Universitaria había de ser “la más bella del mundo” (Paseos por Madrid). Las facultades ya no estarían repartidas por sitios como el antiguo Noviciado de San Bernardo, ese “antro oscuro” del que se quejaba Américo Castro en un artículo de ese mismo año (La Facultad de Letras), sino entre “pasarelas de barco nuevo y blanco” con pisos de colores distintos y hasta “un bar” (Alonso Zamora Vicente. Voz de la letra). Sin embargo, también era una universidad “basada en la jerarquización de las ciudades administrativas” de Estados Unidos y “aislada de la metrópoli”, como afirma Chías.

El hecho de que estuviera en una distante esquina de la capital supuso un problema desde el principio. Se había pensado poco o nada en el transporte público, y el propio López Otero lo desestimó con el singular argumento de que el clima madrileño, “seco y soleado, permite deambular” y de que así, fortaleciendo las piernas a base de kilometraje, el alumnado viviría una vida “natural, sin comercios ni ruidos ni aglomeraciones públicas malolientes”. Hoy, le darían el premio al modelo de vida alternativo; al menos, por el lado ideológico de las Díaz Ayuso y los Martínez-Almeida, empeñados en abarrotar Metro y autobuses para que vayamos andando a todas partes. Un proyecto necesario había nacido con defectos sólo invisibles para quien tiene chófer. Y aún faltaba lo mejor, porque el enfoque inicial pasaba por alto un detalle que también debía de ser invisible: “los accidentes del terreno”, como bien denunció Luis Lacasa Navarro (Escritos, 1921-1931).

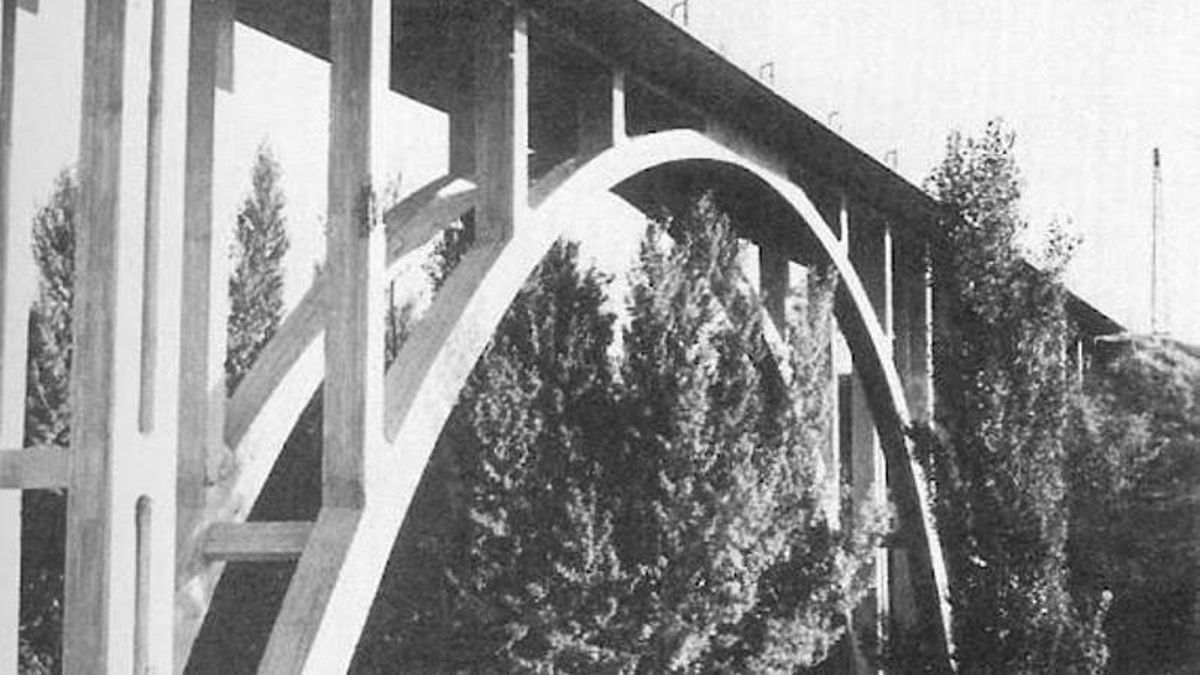

Cuando por fin comprendieron que Madrid tiene más cerros y vaguadas que Roma, se atendió a la topografía y se buscaron soluciones como las de Eduardo Torroja Millet, quien solventó la cuestión con varios puentes; entre ellos, el viaducto de los Quince Ojos, el de los Deportes y el que da título a esta columna, el del Aire, una joya de ochenta y dos metros de largo y dos arcos gemelos de 36 metros de luz y 18 de altura –es decir, casi el viaducto de la Calle Segovia–, que salvaba el desnivel del barranco de Cantarranas, con su arroyo del mismo nombre. Ninguno de los tres se ha desvanecido por completo, pero el del Aire tuvo una suerte extraña en la década de 1970: ser enterrado con barranco y todo en la finca del Palacio de la Moncloa; quizá, para impedir que los ocupantes de la flamante sede de la Presidencia del Gobierno, que había estado hasta entonces en el Palacio de Villamejor, se tiraran por él.

El destino de la obra de Torroja es un ejemplo significativo del valor que suelen dar las administraciones al patrimonio cultural y, si molesta, al paisaje. Rafael Lapesa, Corpus Barga, Américo Castro y Alonso Zamora tenían razón al festejar la belleza de la Ciudad Universitaria, pero la naturaleza fue su primera víctima: “Mi sorpresa ha sido grande cuando, al llegar al final de la calle de Princesa, me he encontrado con la desolación de la Moncloa destruida”, escribía Manuel Azaña en 1931 (Memorias políticas y de guerra). Lo que en su opinión era el mejor paisaje de Madrid había dado paso a “una gran avenida, rasantes nuevas, el horror de la urbanización” y, por supuesto, a costa de pérdidas como los jardines del Parterre, del Caño Gordo, del Paso, de la Estufa, del Laberinto y del Jardín Bajo, aunque el Palacio de la Moncloa guarde aún la fuente donde Antonio Machado dedicó uno de sus poemas a Pilar de Valderrama, Guiomar. El desarrollo puede ser tan destructivo como la guerra; de la que, por cierto, tienen una muestra magnífica en la Facultad de Medicina: la maqueta del estado del campus en 1939.

Alguna vez he hablado en estas páginas sobre los espacios desaparecidos de nuestras ciudades; en general, la desaparición es definitiva (evidentemente, nadie puede recuperar el antiguo Alcázar de los Austrias); en ocasiones, se puede corregir con voluntad política (recrear el Pabellón Árabe del Retiro no costaría mucho) y, a veces, las circunstancias permiten que Red de San Luis vuelva a tener su Templete del Metro o que la vidriera de Agustín Aguirre regrese al vestíbulo principal de Filosofía y Letras. Ahora bien, hay desaparecidos que no son tales. El Viaducto del Aire sigue estando ahí, invitando a un término fundamental en varias disciplinas, la estratigrafía, el “estudio de los estratos arqueológicos, históricos, lingüísticos, sociales, etcétera”. No es lo único que no ven nuestros ojos, ni siquiera en la maltratada Ciudad Universitaria, llena de secretos a gritos; pero vale como recordatorio de que la realidad es más grande de lo que parece y de que, si le damos la espalda y dejamos hacer al poder, hasta lo bello y lo útil acaba sepultado.