La Transición que no nos contaron

Recordar la verdad no es un ejercicio de nostalgia ni de ajuste de cuentas, sino una condición imprescindible para una democracia adulta

Consigue la revista – Este artículo es la presentación de nuestra nueva revista ‘La Transición: la democracia no la trajo el rey, se ganó en la calle’. Hazte socia o socio de elDiario.es y te la enviamos a casa

Dos preguntas que muy pocos saben contestar. La primera: ¿cuántos años tenía Juan Carlos de Borbón el día en que mató a su hermano menor de un disparo?

La segunda: ¿cuánto tiempo pasó desde que el coronel Tejero entró pistola en mano en el Congreso de los Diputados –“¡Se sienten, coño!”– hasta que el rey Juan Carlos salió en televisión a defender la Constitución?

Las respuestas a estas preguntas explican más de lo que parece sobre nuestra historia reciente. Hablan de silencios, de propaganda y de cómo el relato oficial convirtió a la Transición –sin pecado concebida– en una especie de mito fundacional incuestionable.

La primera versión del franquismo sobre la muerte del infante Alfonso la difundió la embajada de España en Portugal, siguiendo instrucciones directas del dictador Franco: “Mientras su Alteza el Infante Alfonso limpiaba un revólver aquella noche con su hermano, se disparó un tiro que le alcanzó la frente y le mató en pocos minutos”.

Era mentira. Alfonso no estaba limpiando ningún arma. Quien empuñaba la pistola era su hermano Juan Carlos, que fue quien disparó: un tiro en la cabeza.

La historia que se instaló después, como cortafuegos tras descubrirse la primera mentira, intentó suavizar los hechos: eran dos niños jugando, un desafortunado accidente infantil, nada más. Esa versión sigue repitiéndose hoy –es la que creen la mayoría de los españoles– y también es engañosa. El futuro rey Juan Carlos tenía entonces 18 años. Ya no era un niño.

No hubo autopsia; tampoco investigación. Don Juan de Borbón mandó a su hijo mayor de vuelta a España 48 horas después. Y tal vez fue un accidente, como siempre nos han contado. Lo que es seguro es que la mayoría de la sociedad española, aún hoy, sigue creyéndose una historia edulcorada, de juegos infantiles, que chirría frente a la frialdad de un simple dato.

La segunda pregunta apunta a otro de los grandes mitos en la biografía de Juan Carlos de Borbón, hoy huido de la Hacienda pública a Emiratos Árabes: que el rey salvó la democracia el 23F. La narrativa oficial lo dibuja como un héroe que se enfrentó a los golpistas y garantizó el éxito de una Transición ejemplar. Sin embargo, los hechos cuentan otra historia: el rey llevaba mucho tiempo enfrentado a Adolfo Suárez, al que quería hacer caer. Las últimas semanas previas al golpe están plagadas de broncas entre un presidente del Gobierno elegido en las urnas y un jefe del Estado que no entendía su papel constitucional y pretendía mandar sobre él. El hombre de máxima confianza del monarca era precisamente Alfonso Armada, el general condenado como cerebro del golpe. Y luego está el dato incontestable: el tiempo otra vez. El asalto al Congreso fue a las 18:23 del 23 de febrero de 1981, pero el mensaje televisado del rey pidiendo a los amotinados que depusieran las armas tardó siete horas en llegar. Para entonces, el golpe ya había fracasado, precisamente por el rechazo de Tejero a aceptar ese gobierno de concentración que le proponía Armada, la mano derecha del rey.

Parecen dos anécdotas. Creo que no lo son. La primera, la muerte de su hermano, no forma parte de la historia de la Transición, pero sí ilustra el modo en que se blindó la imagen de Juan Carlos de Borbón desde sus inicios: ocultando datos incómodos y fabricando una narrativa conveniente. La segunda, el 23F, es el pilar central de ese relato. Juntas muestran cómo se levantó en España un mito fundacional que presentó la Transición como una epopeya diseñada de principio a fin a mayor gloria del rey. Un monarca que ni siquiera contaba entonces con el apoyo popular, como confesó Adolfo Suárez años después: “La mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república, pero hicimos encuestas y perdíamos”.

La verdad de la Transición no fue como se nos contó. No fue pacífica: entre 1975 y 1982 murieron en España más de 700 personas por violencia política, víctimas del terrorismo, de los grupos ultras y de la represión policial. Tampoco fue fruto de un generoso consenso entre españoles, sino de la correlación de fuerzas: la dictadura no tenía el poder suficiente para continuar y los demócratas tampoco tenían la fuerza necesaria para una ruptura total, que purgara las instituciones y juzgara los crímenes del sangriento régimen anterior. No hubo perdón, sino impunidad, bajo la permanente amenaza de una nueva rebelión militar. Y menos aún fue el generoso regalo de un rey de grandes ideales éticos o democráticos –después no lo demostró–, sino su única salida viable para salvar la corona a largo plazo.

La primera apuesta del rey Juan Carlos de Borbón fue por el búnker, por Carlos Arias Navarro. No solo confirmó su nombramiento tras la muerte de Franco: también le rogó que siguiera tras un primer intento de dimisión. Ese rumbo solo cambió tras la enorme presión de los sindicatos, los estudiantes, los partidos democráticos y los movimientos sociales durante 1976. Solo en el primer trimestre de ese año hubo más de 17.000 huelgas. Fue esa movilización popular –y el contexto internacional– lo que tumbó aquel intento de perpetuar la dictadura.

La Transición no fue lo que nos contaron. Pero su verdadera historia sí es un éxito que conviene destacar: el de la lucha de la sociedad por la libertad, con las manos desnudas. Como enfatiza Nicolás Sartorius en esta misma revista, Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. España es el único país de la Europa occidental que consiguió la democracia sin la intervención directa de ningún ejército, propio o extranjero. A diferencia de Portugal, donde fueron los militares los que tumbaron el régimen, aquí esos fusiles apuntaban en la otra dirección: contra su propio pueblo.

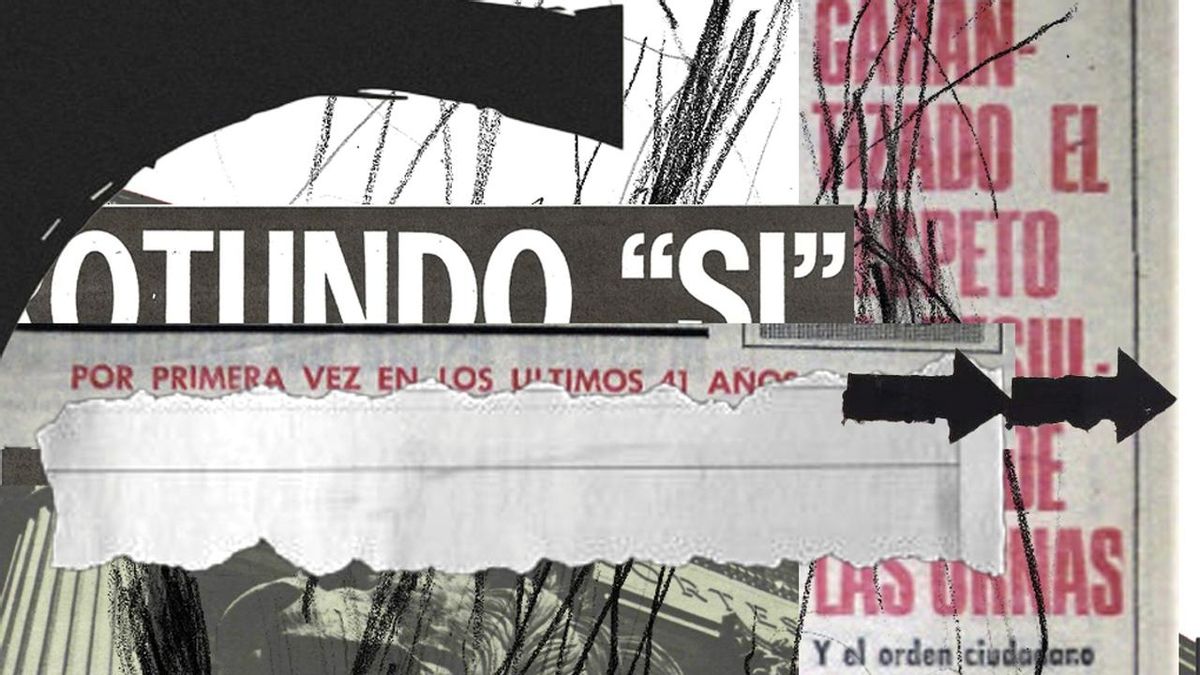

También ayudaron los votos: cuando en España se abrieron por primera vez las urnas tras un secuestro de cuatro décadas, el franquismo quedó relegado a un rincón. La derecha mayoritaria fue el aperturismo de la UCD, no los siete magníficos de Manuel Fraga, que estuvieron en el lugar equivocado de la historia en todas y cada una de las decisiones importantes de la Transición. Aquella Alianza Popular de la que nació el PP votó en contra de la Ley de Amnistía. Tacharon de “golpe de Estado” la legalización del Partido Comunista. Votaron en contra del modelo autonómico –el Título VIII– y se dividieron en el respaldo definitivo en el Congreso a la Constitución.

Los herederos de aquella derecha autoritaria son los mismos que hoy reivindican una Transición a la que se opusieron, con el mismo fervor que se intentan apropiar de una Constitución que tampoco votaron, y de la que ignoran buena parte de sus artículos.

La democracia no fue un regalo: el pueblo español la ganó en la calle. Pero el relato oficial de la Transición convirtió esa victoria colectiva en una epopeya monárquica, borrando las huelgas, las manifestaciones, la sangre derramada y el miedo constante al ruido de sables. Durante décadas, la historia que nos contaron fue la del rey que trajo la libertad; no la de los miles de ciudadanos anónimos que arriesgaron o perdieron su vida por ella.

Esa narrativa no es inocua: sigue pesando sobre nuestra cultura política, condicionando debates actuales y protegiendo viejas inercias del poder. Recordar la verdad no es un ejercicio de nostalgia ni de ajuste de cuentas, sino una condición imprescindible para una democracia adulta. Solo si reconocemos que la libertad se conquistó desde abajo, podremos blindarla frente a quienes hoy intentan apropiarse de una democracia en la que nunca han creído.

Este artículo es la presentación de la nueva revista de elDiario.es ‘La Transición: la democracia no la trajo el rey, se ganó en la calle’