Caminos inciertos en el Archivo de Alcalá

El mecanoscrito de La colmena hallado ochenta años después de que Cela lo escribiera constituye una pieza más en un momento en que tenemos que reinterpretar el franquismo y, en general, nuestra historia reciente

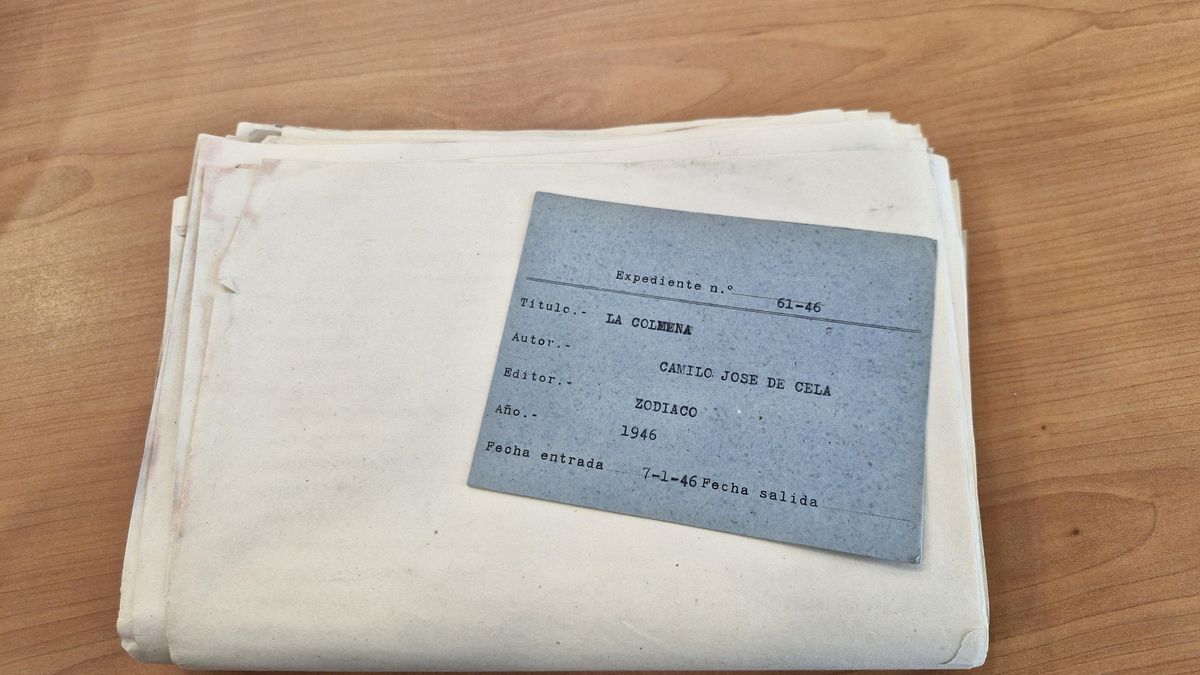

Exclusiva – El original inédito de ‘La colmena’ que Cela envió a la censura en 1946 aparece en un archivo de Madrid

Mi primera reacción ante el mecanoscrito fue de asombro. Por unos minutos, mientras llegaba al final, pensé por qué razón habría escrito Cela una versión corta de La colmena en 1953, después de las sucesivas prohibiciones que había recibido en 1946 y en 1951. Luego, la fecha del final del mecanoscrito, 1945, me hizo dudar. Apenas recordaba ya las noticias de prensa en que se hablaba de unas cuartillas de esta misma versión, que habían aparecido en Francia y que la hija de Noël Solomon había cedido a la Biblioteca Nacional en 2014. Tenía ante mí un mecanoscrito continuo de 98 cuartillas que en la primera decía: Caminos Iniciertos. I. La colmena.

En realidad, en la sala de investigadores del archivo de Alcalá estaba buscando otra cosa mientras hacía catas en los fondos y picaba expedientes para empaparme un poco más en el tema que estaba trabajando. Recuerdo que era verano, final de verano, pero que hacía mucho calor en Alcalá, y que al salir a las dos y media de la tarde, con el sol cayendo a plomo en el Paseo de Aguadores, a 38 grados o así, me sentía en una nube confusa intentando recordar de memoria las olvidadas referencias a Cela de las últimas clases que había preparado.

El Archivo de Alcalá es un luhar muy especial. Es una inmersión en las vísceras del estado, en la que de un modo aparentemente ordenado y por ministerios existentes o extintos, como cultura o África, se encuentra clasificada la documentación producida por cada oficina, desde las diputaciones hasta la presidencia del gobierno. El investigador, en la mayor parte jóvenes que se han doctorado o que van de camino, se junta ahí con el arquitecto que busca un plano antiguo y el ciudadano que cree que va a encontrar la evidencia de una propiedad hoy en disputa.

Allí se llega más o menos temprano, se repasa el gran catálogo, sólo aparentemente ordenado, y con paciencia de relojero se piden cajas, hasta diez al día, dentro de las cuales hay expedientes, legajos de documentos, o carpetas con materiales completamente dispares: desde el seguimiento a oponentes políticos en la transición hasta los concursos de traslados de las plazas de instituto. Luego, en 15 minutos o así, llegan las cajas. El investigador se pone guantes, es lo recomendable, porque la documentación ha pasado de una caja deteriorada a una caja nueva, pero los expedientes dentro pueden estar llenos de hongos o de manchas de humedad. Al abrir uno a uno los expedientes de una caja, y manejando sólo uno a la vez, con papel, lápiz y el ordenador encendido, se tiene la sensación de estar haciendo una endoscopia a las vísceras de aquel estado tan aparente. Lejos del sistematismo de las oficinas, los registros, los reglamentos, los protocolos, la ley, aparecen los documentos. Entre ellos, rutinariamente, repasando las ediciones y reediciones del año 1953, me encontré con ese sobre, el 61bis-46.

Por la tarde, volví. Con las ideas más claras comencé a leer la novela, y empecé a ver que se trataba de una versión inicial pero completa, en la que podía reconocer muchas de las secuencias más famosas, pero también lagunas y cierto desorden respecto a cómo yo la recordaba. En los días siguientes, reconstruí un poco los contextos, me metí en la bibliografía crítica y me di cuenta de que se trataba probablemente de una copia o del original del manuscrito que fragmentariamente la familia del hispanista francés Noël Solomon había entregado a la Biblioteca Nacional en 2014. Un documento muy valioso, no sólo para entender la novela, porque a veces las novelas dicen más por lo que no cuentan o por lo que se decide eliminar a última hora que por lo que directamente afirman, sino también para entender a Cela, el primer franquismo, la fuerte anomia social del año 45, y el mismo modo en que leíamos el libro. Muchas veces los críticos tendemos más a quedarnos con lo último que el autor dijo de sí mismo, que con el esfuerzo y el trabajo, con el modo en que fue censurado o se autocensuró. En aquel sobre estaba todo, el punto de partida para entender una obra central con la que hemos imaginado la historia de España y, al hacerlo, nos hemos imaginado a nosotros mismos.

Es innecesario subrayar el papel que tuvo La colmena, primero la novela de Cela y luego la versión cinematográfica de Mario Camus, en la educación literaria de gran parte de las generaciones que hicimos el bachillerato y el COU. Era un gran salto. Pero más allá de lo literario, y en esto siempre hay una discrepancia con los historiadores, la novela ha tenido un peso histórico fundamental, no porque diese una visión exacta o fotográfica de lo que después se llamó el “tiempo de silencio”, sino porque gran parte del conocimiento de la época, de nuestra imagen del franquismo vino a través de esta representación literaria. Del mismo modo que los liberales no leían la historia de España en Modesto Lafuente, sino en los Episodios de Galdós, nuestra primera aproximación al franquismo no fue a través de las monografías de Tuñón de Lara o Fontana, sino a través de novelas como La colmena. Para bien o para mal, este papel de la imaginación literaria en la construcción de las identidades políticas está siempre ahí, como una mediación incómoda, pero realmente existente. Y el peso de La colmena fue fundamental.

Ahora este nuevo testimonio nos obliga a elaborar un retrato más complejo de cómo La colmena llegó a ser lo que es. Se puede analizar como la versión final, plenamente autorizada en España en 1963, cuando ya era Manuel Fraga y no el muy católico Gabriel Arias Salgado ministro de información y Turismo, es el resultado de la obstinación de Cela, pero también de sus auto-correcciones y en última instancia, y paradójicamente, de la censura. Si se hubiera admitido la versión presentada en enero de 1946 o Cela hubiese obedecido al iracundo censor, padre de Lucas, las cosas habrían sido diferentes. Pero no. Tendemos a fetichizar los vestigios de los autores y autoras, especialmente de aquellos que se consideraron canónicos, el valor del material archivado va mucho más allá de ser un puro fetiche que, imaginariamente, pareciese situarse cerca del autor, crear un imaginario efecto de presencia. Lejos de ser una reliquia, el manuscrito nos permite interpretar con más evidencia como trabajaba un autor. Ver sus dudas, sus añadidos, sus supresiones y por supuesto, las intervenciones de la censura. En el caso de La colmena, la primera edición nos permite ver tanto aquellas continuidades, ciertos conceptos y referencias que se repiten, su resistencia a aceptar ninguna corrección de la censura, como sus dudas, sus cambios: nos permite ver la literatura como un proceso de lucha, prolongado en el tiempo, en el que la forma final, aparentemente perfecta, limpia, es a veces lo menos interesante.

No es el caso de La colmena. Más allá de que su lenguaje pueda haber envejecido, su visión cruda de la postguerra, y su propuesta formal, muy bien analizada, es muy valiosa. Vemos por ejemplo, que desde 1945, frente a los Eugenios, los Javier Mariño o las Marionas Rebull, Cela tenía muy claro que quería hacer una novela de personaje colectivo, que cuestionase la narrativa épica del primer franquismo, que no tuviese nada que ver con la literatura católica y que fuera dos cosas: primero una fotografía del Madrid de posguerra, y después, y esto en el mecanoscrito se ve claramente, una representación menos fría, con más fuerza, que consiguiese transmitir la sordidez del año 43 y el olor a miseria.

Ese lenguaje áspero y bronco, salaz y excesivo, escatológico a veces, que después él casi acabaría autoparodiando, no estaba al principio. Fue el resultado de una búsqueda, que ahora que ve la luz ese primer mecanoscrito de 1945, podemos documentar con más evidencia, que lo llevó a ensayar primero formas objetivas de narración, en las que el narrador es una instancia fría, en la línea de lo que después sería la generación de los años cincuenta, por formas expresivas, a veces patéticas, a veces fuertemente satíricas, en las que se trasluce un fondo nihilista.

El mecanoscrito es sólo una pieza más en un momento en que tenemos que reinterpretar el franquismo y, en general, nuestra historia en su complejidad. Una auto-interrogación de la que forman parte trabajos tan notables como las recientes contribuciones de Nicolás Sesma, Maxi Fuentes Codera, Zira Box, Xosé Manoel Núñez Seixas, Lourenzo Fernández Prieto, Fernando Larraz, Julián Casanova.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que el pasado nunca esté completamente muerto? ¿Por qué reaparece? Tal vez nunca se ha ido. La colmena 1945 es, en última instancia la posibilidad de pensar de nuevo una época y a un autor que estuvo en el centro de aquel mundo literario desde 1942 hasta prácticamente el final del siglo. No es poco.