La Magdalena, lugar de memoria: el primer campo de concentración franquista inspirado por los nazis

La dictadura convirtió la sede de la Universidad de Verano de la República en una cárcel para casi dos mil presos políticos en Santander

Antecedentes – Retar al silencio para combatir el olvido: la memoria del campo de concentración de La Magdalena resurge en Santander

Los años no cierran las cicatrices por las que supura la represión de la dictadura. Casi dos mil presos políticos se hacinaron en el recinto de las caballerizas del Palacio de vacaciones de Alfonso XIII en la península de La Magdalena de Santander.

Fue el primer campo de concentración que hubo en España organizado a imagen y semejanza de Dachau, que los nazis ya tenían en funcionamiento desde 1933. De hecho, según el investigador David Serrano Blanquer, dos altos cargos militares franquistas visitaron el campo de concentración alemán antes de acabar la Guerra Civil para replicar el modelo en Santander. A su vez, algunos alemanes llegaron a la ciudad para ayudar a ponerlo en marcha a las autoridades de la dictadura. Los nazis se alojaban en el confortable Hotel Real de cinco estrellas mientras enseñaban a los guardianes falangistas los métodos de represión del Tercer Reich.

El 31 de agosto de 1937, cinco días después de que los sublevados tomaran la ciudad de Santander, ya había 2.237 presos en la campa de la Magdalena rodeados por alambradas para evitar que escapasen.

Los presos políticos hacían gimnasia formando filas en los jardines donde actuó La Barraca de Lorca, les obligaban a bañarse desnudos todos los días del año en la misma playa donde años después las extranjeras que venían a los cursos de la Universidad de Verano del poeta Pedro Salinas se paseaban en bikini desafiando la censura de la dictadura.

Mientras pasaban hambre, humillaciones y privación de libertad la élite de Santander, las familias bien relacionadas con el orden imperante de la Falange, se divertían en el Club del Tenis a pocos metros de este escenario negro. Desde los ventanales podían ver el grotesco espectáculo. Los presos eran obligados a formar un mínimo de tres veces al día, cantar el Cara al sol y rendir honores a la bandera rojigualda, también a seguir un programa de reeducación.

El campo era un lugar de concentración de ‘sospechosos’ que eran retenidos sin juicio ni garantías a la espera de que se les fuese identificando y clasificando. En los primeros días se tomó la decisión de reunir a los más mayores que, como no servían para trabajar, se les subió a un barco con destino al destierro en una isla gallega. Otros formaron parte de batallones de trabajo al servicio del nuevo orden de la dictadura. Pero mientras tanto pasaban meses recluidos hasta que prestaban declaración y recibían los informes de actividades y comportamiento de la Falange, la Guardia Civil o el cura de su pueblo, que también opinaba sobre el nivel de adhesión o belicosidad hacia la causa franquista.

Las deplorables condiciones higiénicas, el hambre y el hacinamiento provocaron numerosas enfermedades y muertes. En ocasiones se dejaban los cadáveres a la orilla del mar para que se los llevase la marea.

Por las investigaciones del profesor de Teoría del Arte en la Universidad de Salamanca, Alberto Santamaría, se conoce que el campo estaba organizado en varias secciones. En las caballerizas estaban el almacén y las oficinas y también servía de alojamiento para la tropa que vigilaba el campo. Había además un pequeño espacio para ‘incomunicados’, según figura en los planos de la época. Los prisioneros estaban en la primera planta del edificio de al lado, que hoy es el Paraninfo donde se celebran actos públicos. En el piso superior estaba la enfermería. Al lado estaba la zona de cocina de los presos y otro pequeño refugio para ‘Evadidos y pasados por Irún’.

Santamaría ha reunido documentos del franquismo, formularios del campo, fotografías, cartas y dibujos de los presos e incluso un libro de poemas escrito por uno de ellos: Jaume Anglada en 1939.

Baños forzados de presos en la playa del campo de concentración de la península de la Magdalena.

Unas horas después de conocerse que el Gobierno de España inicia el proceso para declarar el recinto del Palacio de la Magdalena primer Lugar de Memoria de Cantabria, la alcaldesa de Santander Gema igual, del Partido Popular- ya ha replicado que “no aporta nada a la convivencia, ni al progreso de la ciudad”. Hace unos meses, el fiscal de Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, tuvo que obligarla a arrancar los rótulos franquistas de las calles. Algunos quedan todavía. Ni Gema Igual (PP) ni la cadena de alcaldes de la derecha que ha gobernando siempre la ciudad se han sentido incómodos con esos símbolos. Más bien, por el contrario, las reticencias brotan cada vez que se da un paso para cumplir la Ley de Memoria histórica.

El Palacio que corona el recinto de una península de La Magdalena es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y tiene una controvertida historia que se omite en los folletos y a la que no se alude en los discursos. De hecho, hasta muy recientemente no se supo que fue el primer campo de concentración de la dictadura franquista en Cantabria -por él pasaron más de dos mil personas entre 1937 y 1940- y uno de los pioneros de los 300 que hubo en España que, incluso, se ponía de modelo. Sirvió de referencia a la propaganda franquista“, como explica el filósofo, profesor y escritor Alberto Santamaría que recuperó gran parte de su historia. Quizá por eso hay muchas fotografías que retratan esa cárcel al aire libre, a la orilla del mar, de la que muchos trataron de escapar a nado y acabaron muriendo ahogados.

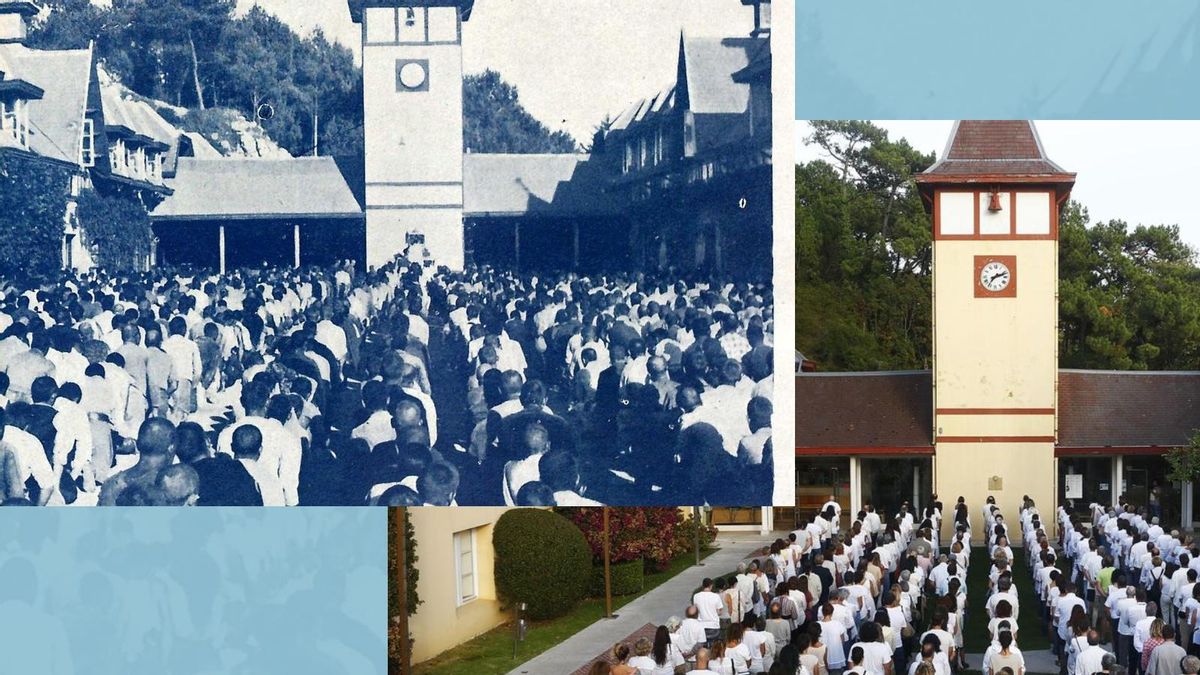

Hace seis años trescientos ciudadanos protagonizaron una iniciativa para rescatar del olvido este lugar de memoria y recrearon en el recinto una de las imágenes más icónicas del campo de concentración en la capital cántabra. Los voluntarios formaron en filas vestidos con prendas superiores blancas simulando la imagen histórica de los presos formados mientras escuchaban misa con el fondo de la torre del reloj del edificio de Caballerizas. Un recordatorio gráfico de lo que pasó en un lugar donde no hay siquiera una placa que lo mencione y que actualmente es uno de los lugares más emblemáticos y más turísticos de la ciudad.

Presos políticos en las Caballerizas del Palacio de la Magdalena de Santander.

El campo de concentración funcionó desde agosto de 1937, cuando las tropas “nacionales” entraron en Cantabria que durante ese primer año de la guerra se había mantenido fiel a la República. La institución que utilizó la residencia de verano del rey Alfonso XIII y su familia -entre 1913 y 1930- para crear un proyecto académico universal: aquella primera Universidad de Verano con el poeta Pedro Salinas al frente. Una institución cultural promovida por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Fernando de los Ríos, en 1932.

Un lustro después fue el escenario negro de la represión. No fue el único campo de concentración de Cantabria donde los presos también se hacinaban en el Seminario de Corbán, la Plaza de Toros, el campo de fútbol o en la actual sede de la Biblioteca Central, entonces el edificio de Tabacalera. Hubo más de una decena, probablemente el lugar donde más hubo en relación con su población.

En el recinto de La Magdalena no solo hubo presos de Cantabria, sino también muchos vascos, catalanes y algunos extranjeros. La mayoría eran hombres con la excepción de alguna mujer, como Magdalena de Cos, hermana del guerrillero Jesús de Cos.

La propaganda turística del Ayuntamiento de Santander suele presumir del lugar como centro del veraneo real, aunque la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) es la que mantiene la tradición cultural y académica del Palacio que inspiró la República. En el jardín del edificio de las Caballerizas, una de las instalaciones de la península, una placa recuerda la actuación de La Barraca, la compañía teatral de Lorca, en este lugar. La etapa negra es mucho menos conocida en la ciudad.

El proceso para reconocer el conjunto de la península del Palacio de la Magdalena como lugar de memoria histórica ha sido impulsado por la anterior delegada del Gobierno de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, y ahora el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática abre el plazo de exposición pública para que se presenten alegaciones. De momento, la primera reacción han sido unas declaraciones de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), que considera que declarar La Magdalena como el primer Lugar de Memoria de Cantabria “solo sirve para dividir a la sociedad” y “no aporta nada a la convivencia, ni al progreso de la ciudad ni al respeto institucional”.

“Mientras Santander trabaja cada día por resolver los problemas reales del presente y mirar al futuro, otros prefieren seguir sacando fantasmas del pasado, reabriendo heridas y utilizando decisiones simbólicas que solo sirven para dividir a la sociedad”, ha dicho.

El trámite administrativo para bautizar la península del Palacio de la Magdalena como lugar de memoria se abre ahora a las alegaciones que instituciones y ciudadanos quieran presentar y que serán estudiadas por el Ministerio. Mientras el trenecito turístico que recorre el recinto circula ajeno al relato histórico y la cárcel de las caballerizas del Palacio son hoy una residencia de verano de estudiantes. Curiosamente en este escenario idílico y turístico no hay ningún rastro del campo de concentración que albergó aunque, en el recinto, hay una escultura en homenaje a las víctimas del terrorismo.