Las polémicas obras de Béla Bartók llegan al Teatro Real de forma irregular pero efectiva

El autor húngaro fue censurado en 1926 con ‘El mandarín maravilloso’ y ‘El castillo de barbazul’ se calificó como ‘irrepresentable’. Ambas se estrenan ahora unidas por una pieza sinfónica

Cinco películas que no te puedes perder en la Fiesta del Cine 2025

“Al terminar la función hubo un concierto de silbidos y abucheos. Bartók estaba presente, sentado en el auditorio […]. El alboroto fue tan ensordecedor que tuvimos que bajar el telón. Sin embargo, nos envalentonamos y salimos a saludar, momento en el que volvieron a silbarnos violentamente. Es posible que hubiera algunos bravos aislados, pero quedaron sepultados bajo el tumulto”. La crónica la firma una fuente privilegiada: el director húngaro Eugen Szenkár, responsable del estreno de El mandarín maravilloso en la Ópera de Colonia. Fue en 1926 y la cosa aún podía empeorar. Al día siguiente, Szenkár recibió una llamada: el alcalde (el mismísimo Konrad Adenauer) lo convocaba a su despacho para comunicarle que las funciones programadas de aquella pantomima acababan de ser canceladas. En su ciudad no había lugar para semejante obscenidad.

El pasado domingo, el Teatro Real de Madrid estrenó un programa triple compuesto por obras de Béla Bartók. Dos (la mentada y El castillo de Barbazul) pertenecen a su trío de obras escénicas. La tercera, que hace de ligazón, es una pieza sinfónica: el primer movimiento de la Música para cuerdas, percusión y celesta (1936). Si la premiere del Mandarín les parece calamitosa, no crean que Barbazul lo tuvo más fácil. Cuando el compositor trató de estrenarla en 1911 se topó con el inesperado veredicto de la comisión que debía enjuiciarla: la ópera les parecía “irrepresentable”. Finalmente, logró estrenarse en 1918 sin demasiado éxito y anduvo por el mundo sin pena ni gloria hasta que, ya en los años 50, le llegó la fama.

Se alza el telón. En un escenario casi vacío se amontonan basuras variopintas. En un extremo, una cabina de teléfono pintarrajeada. Del otro, un bosquecillo de troncos desnudos. Entre ellos camina un joven que, acercándose al borde de la escena, declama hacia el público. “Nos miramos, contamos la historia, ¿quién sabe de dónde viene? Oigámosla, aunque nos llene de pavor, señoras y señores”. En la orquesta se desata un maremágnum urbano: sobre un soniquete obstinado, los metales imitan el ir y venir de los coches, que hacen sonar impertinentemente sus bocinas. Las flautas suben y bajan por una escala frenética; la percusión, enardecida, repiquetea a contratiempo. Se hace un silencio brevísimo y por los costados entran tres hombres que rondan a una muchacha, a quien fuerzan a bailar para atraer clientes. Llegan los primeros candidatos, que son despachados por los proxenetas.

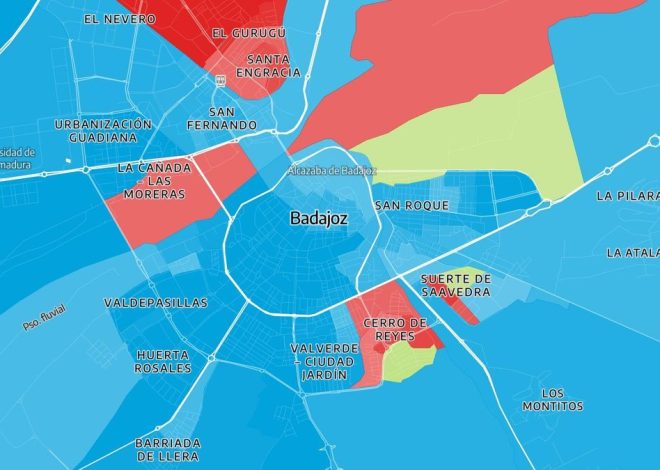

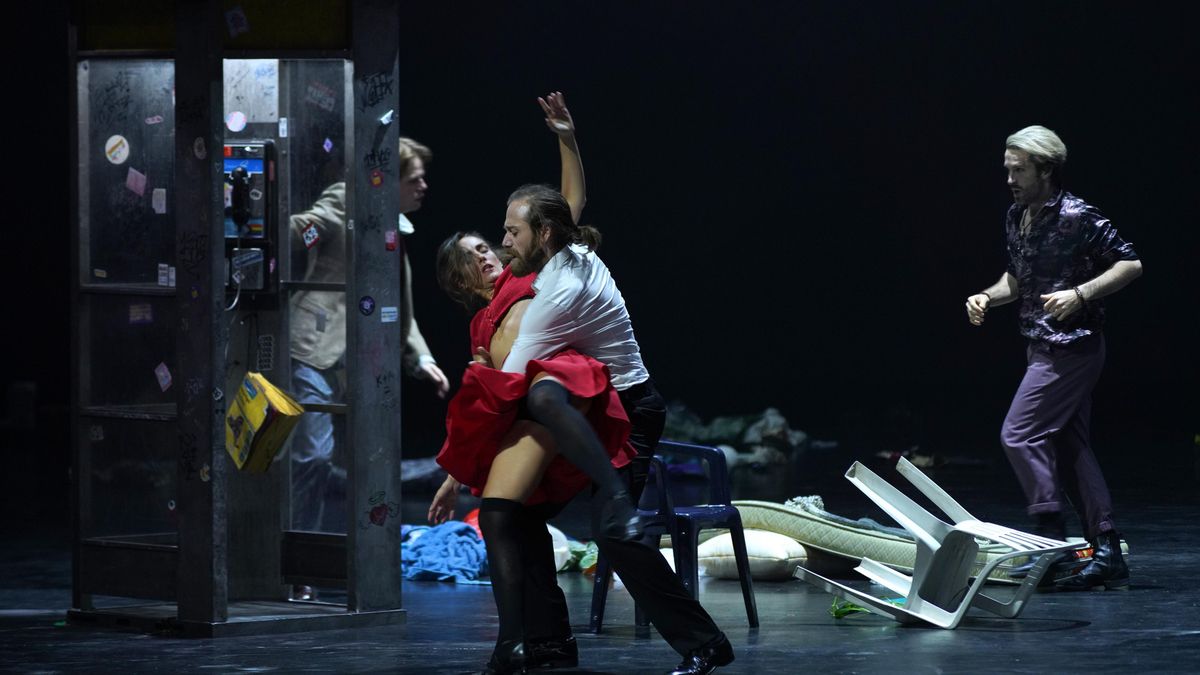

Imagen de la representación de las obras de Béla Bartók en el Teatro Real

El mandarín no es una ópera, sino un “ballet pantomima”, de modo que los personajes son dibujados por la orquesta. Los “chulos” los hacen las violas, las danzas de la chica las reproduce el clarinete, el primer cliente un trombón burlón; el segundo, un tímido oboe. Inesperadamente, un mandarín entra en escena en un movimiento “maestoso”: los metales hacen gesto descendente y las cuerdas parecen temblar. Ha llegado la víctima perfecta, un oriental rico al que desplumarán a gusto.

Hay algo bondadoso en este personaje, que, en el frenesí que se dispara en la orquesta, terminará abrazando tiernamente a la muchacha. De pronto, los villanos se lanzan sobre él y tratan de asesinarlo. Lo apuñalan, lo asfixian, lo cuelgan del gancho de una lámpara, pero el mandarín resiste. El murmullo del coro acompaña su agonía. “El cuerpo del mandarín comienza a brillar con una luz azul verdosa”, dice la partitura. La música es terrible. Finalmente, tras una progresión insoportablemente agudizada por un trémolo, la orquesta comienza a boquear y el protagonista muere.

Sobre las tablas del Real, ya les decía, no hay sedas ni paisajes urbanos, más bien un arrabal despeluchado y unos personajes vestidos de cualquier manera. La propuesta de Christof Loy es de un minimalismo sucio, que pretende reducir los elementos escénicos en pro de las capacidades de la orquesta y de la potencia de la música. Esta intención admirable tiene, sin embargo, algunos problemas. El primero es que se antoja, en ciertos momentos, perezosa. Con esos mimbres, uno podría representar una docena de óperas sin que el minimalismo se resintiera.

También, que la violencia de la música combina pobremente con el patetismo de la puesta en escena, mediante el cual todo simbolismo es arrastrado hacia una tediosa literalidad. Este defecto es más notable en la primera parte del espectáculo, en el que los incansables bailarines actúan desde el primer compás con un ímpetu tan explícito que el enésimo intento de asesinato del mandarín ya nos pilla anestesiados. Todo ello sin mencionar las trilladas referencias a la piedad (él, con una puñalada en el costado, reposando sobre las rodillas de ella, etcétera) que, aunque hermosas, nos las traemos sabidas de casa.

‘El castillo de Barbazul’, una de las dos piezas de Bela Bartok que se representan en el Real

El comienzo de El castillo de Barbazul comienza, de nuevo, con el mismo prólogo. En realidad, le pertenece a esta ópera, y El mandarín lo ha tomado de prestado. Es el mismo parlamento, pero tras el primer acto se siente distinto. En la misma escena, ahora con los elementos semihundidos, aparecen Judith (Evelyn Herlitzius, vestida como la muchacha del primer acto) y el duque Barbazul (Christof Fischesser, con el mismo traje que el mandarín) que, recién casados llegan al castillo (un edificio tableteado situado al borde un embarcadero) que de ahora en adelante será su hogar. Judit ama a su esposo, pero presiente que hay algo terrible resguardado en esa casa. La historia, tomada del famoso cuento de Charles Perrault, se nos presenta aquí como una metáfora psicológica. La esposa trata de persuadir al duque, que, celoso, se niega abrir las siete puertas del castillo, trasunto de las moradas de su alma.

La propuesta de Loy sigue aquí la voluntad explícita del compositor. “El mayor obstáculo para su representación es que la trama consiste únicamente en el conflicto espiritual entre dos personajes. No ocurre nada más en el escenario”. Sentados siempre en las afueras de ese edificio sin ventanas, Judith conseguirá ir abriendo las distintas estancias. Las primeras, terribles, contienen objetos de tortura y armas espantosas. Después, la música parece abrir un horizonte de esperanza: aquí, un tesoro, allá un jardín. Por algún motivo, hay sangre por todas partes, un motivo musical persistente en toda la obra que viene a empañar cualquier instante prometedor.

Al llegar a la quinta puerta, la orquesta estalla en un fulgor apabullante: Judith ve el hermoso reino de Barbazul. Él, temiendo lo que aún queda por descubrir, trata de frenar su curiosidad en esta visión feliz. Judith insiste y la oscuridad vuelve a apoderarse del relato: la sexta puerta da a un lago de lágrimas; la séptima, a la estancia donde reposan las esposas de la aurora, el mediodía y la tarde de Barbazul. La ópera termina con una música que va cerrándose sobre sí misma: el duque coloca un manto estrellado sobre los hombros de su última amada: la de la noche. Sobre el escenario, el castillo se eleva, dejando ver, tras él, los árboles desnudos con los que comenzó el espectáculo.

Dejando a un lado los peros ya mencionados, la propuesta de Loy es bastante efectiva con su propósito. Consigue darnos un marco en el que estas historias pueden desplegarse y permite que la atención se centre en el trabajo de la orquesta, que es sin duda, la gran protagonista de la velada. Gustavo Gimeno, nuevo director musical del Teatro Real, hace una interpretación minuciosa y rica de la fantástica partitura de Bartók, imprimiéndole una plasticidad y vigor realmente elogiables.