José Ruibal, la resurrección del olvidado dramaturgo antifranquista gallego que triunfó en Estados Unidos

Dirigente clandestino del Partido Comunista en Madrid, llegó a estrenar en Broadway, impartió docencia en el mítico Actor’s Studio y triunfó con una escritura simbolista y política; un investigador exhuma ahora la única novela en gallego, inédita, de un autor borrado por el tiempo

Entrevista – Travis y Erin Wilkerson, cineastas: “Necesitamos desesperadamente celebrar nuestra historia común de resistencia y rebelión”

Su nombre ha desaparecido del canon teatral español y sin embargo un día estrenó en Broadway, disertó en el Actor’s Studio y su obra se publicó en portugués, inglés, francés, búlgaro o gallego. Fue, a las órdenes de Federico Sánchez, dirigente del legendario comité de intelectuales del Partido Comunista en el Madrid previo al fusilamiento de Grimau. Su “teoría del arquetipo” y su teatro simbolista y político, marcado por su militancia antifranquista, suscitaron atención de críticos, periodistas y académicos durante años. Pero el tiempo ha desfigurado a José Ruibal, nacido hace 100 años en Xeve (Pontevedra) y muerto en 1999. El investigador Xosé Enrique Acuña busca reparar este olvido y ha exhumado su única obra escrita en gallego, la novela Triquiñóns, inédita desde 1956. Además, comisaría una exposición en el Museo de Pontevedra, realizada a partir de los materiales del archivo de Ruibal, conservados por su hija.

“Es un autor totalmente olvidado”, concede de entrada Acuña, “sobre todo si pensamos en la enorme repercusión que tuvo desde finales de los 60, en los 70 y en los 80”. Representado en teatros y fábricas, en cafés, pubs y universidades, el teatro de José Ruibal, no exactamente populista, era piedra de toque de la oposición cultural y política a la dictadura. La prensa generalista y la especializada lo recibían con interés y, en ocasiones, entusiasmo. Y la censura le puso la proa más de una vez, como era de esperar. Ya en democracia, el propio dramaturgo no cejaba en su posición contestataria: “En teatro seguimos perteneciendo al partido único”. Obras como El asno (1962) –sobre el colonialismo– o El hombre y la mosca (1968) –en torno a Franco y su entonces sucesor, Carrero Blanco– fueron populares, cruzaron el charco, atravesaron el telón de acero. Pero su trayecto hasta el éxito literario fue sinuoso.

Memoria de la República

Uno de los recuerdos más antiguos que guardaba Ruibal, relata Acuña en su extensa introducción a la recuperada Triquiñóns (Galaxia, 2025), fue la proclamación de la Segunda República. Apenas tenía seis años. “Desde la infancia había tenido inclinación a no pasar desapercibido y a ser el centro de atención entre mis amigos”, señala en unas notas memorialísticas inéditas a las que ha accedido el investigador, “por mi inventiva siempre un tanto disparatada, por mi capacidad de bufón o por mi coraje anímico”. La guerra la pasa en la misma Pontevedra en la que fusilarán a Alexandre Bóveda, secretario general del Partido Galeguista, y en 1940 se marcha a Santiago de Compostela a estudiar ebanistería en la Escuela de Artes y Oficios. Será la única formación reglada en la vida de Ruibal.

Los años de Santiago resultan clave. Es cuando entra en contacto con los reducidos núcleos intelectuales que, sin todavía ejercer una oposición frontal a la dictadura, sí eran más o menos desafectos. Bohemia nocturna y poesía existencialista, su primer texto aparece en La Noche, un vespertino en el que iban publicando los demócratas supervivientes. El servicio militar lo arranca de Galicia. Pero en Madrid completa su inmersión en el mundo literario. Conoce a Buero Vallejo, condenado a muerte en 1939 y que pasó siete años en las cárceles franquistas, o a Juan Benet, que lo introdujo –a menudo materialmente, le prestaba los libros traídos de Argentina– en el Ulises y en los novelistas estadounidenses. Su primer libro ve la luz en 1950 en la mítica colección pontevedresa Benito Soto: El Dios de los precipicios, poemas, con prólogo del histórico galeguista reconvertido en franquista Vicente Risco. Al año siguiente, distanciado de las esferas galleguistas por un artículo en el que menospreciaba las capacidades literarias de su idioma, Ruibal se marcha a Argentina.

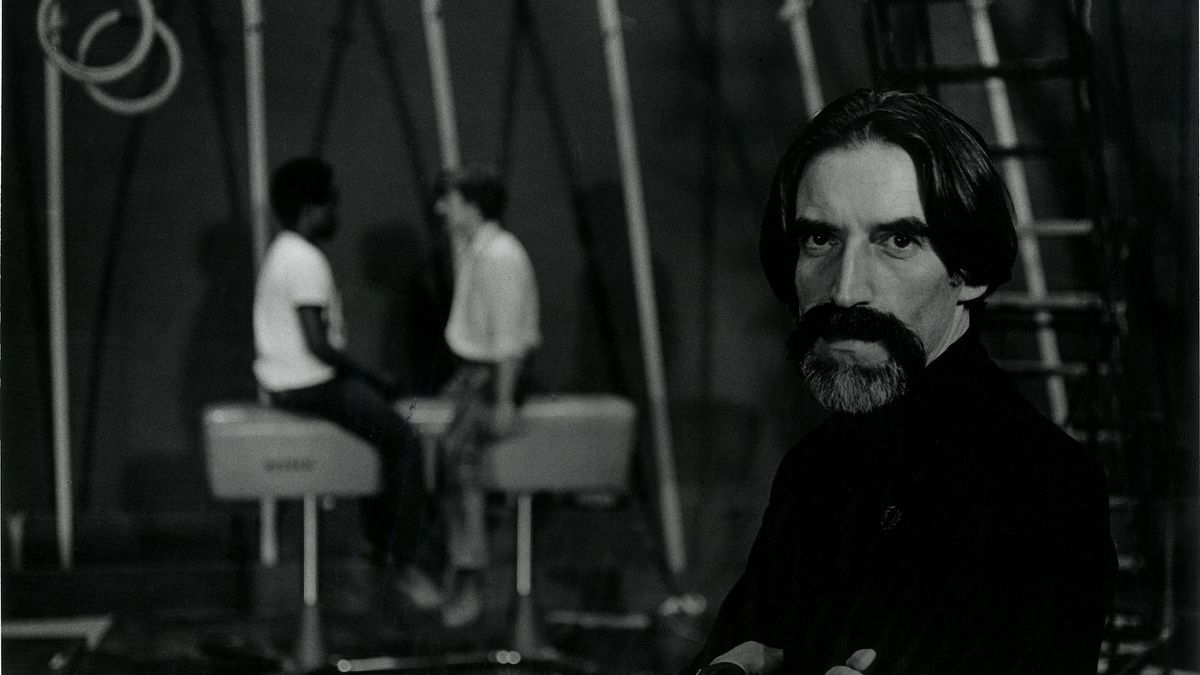

Representación de ‘El hombre y la mosca’, de José Ruibal, en 1971 en Estados Unidos

En gallego en las Américas

Es precisamente entre Buenos Aires y Montevideo donde, paradójicamente, se decide a escribir en gallego. Los motivos de su reconsideración, apunta Xosé Enrique Acuña, los encontró en el acceso a los libros de Ánxel Fole –uno de los grandes autores de relatos del XX– y, sobre todo, en el Merlín e familia (1955) de Álvaro Cunqueiro. “Fue su caída del caballo. Ahora el gallego sí le parecía apto para escribir literatura”, señala. Durante seis meses de 1955, encerrado en su apartamento uruguayo, escribe Triquiñóns. “El mundo que recrea transcurre en la guerra del 36 para, desde este conflicto crucial, armar varias y cruzadas historias imaginadas en una negra retaguardia bélica”, la define Acuña. La novela, cuya publicación había comprometido el pintor, editor y poeta Luís Seoane en alguna de las editoras que promovió durante su exilio argentino, no llegó en su día a la imprenta. De haberlo hecho, habría sido pionera: nunca hasta entonces la Guerra Civil había aparecido en la literatura gallega. Ese lugar lo acabó ocupando Non agardei por ninguén (1957), de otro exiliado, Ramón de Valenzuela.

Ruibal había llegado a Uruguay por motivos de salud –menos humedad– y allí, mientras se ganaba el pan con trabajos periodísticos, entra en contacto con los exiliados republicanos, colabora en el periódico España Popular, participa muy activamente en el boicot a la presencia franquista en la Conferencia General de la Unesco de 1954. Su proximidad al Partido Comunista de España (PCE) resulta cada vez mayor. A Galicia regresa en 1960, de nuevo por prescripción médica, y se involucra en la reconstrucción clandestina de la organización. En 1962 cae detenido en Vigo. De sus 18 días en prisión escribió un texto, 18 días a la sombra, que Acuña incluye en su exhumación editorial de Triquiñóns y que es un inédito testimonio de la vida cotidiana en una prisión franquista. Sale de la cárcel y se marcha a Madrid.

Semprún, Sastre, Celaya

Su militancia comunista lo compromete de forma cada vez más intensa. Javier Pradera, entonces dirigente del PC, lo convence para integrarse en el Comité de Intelectuales del Partido. Lo hace como secretario. Sus camaradas se llaman Eva Forest, Alfonso Sastre, Ángel González, Amparo Gastón, Gabriel Celaya o Juan García Hortelano. La resistencia al fusilamiento de Grimau –que la dictadura defendió por medio de las artimañas del ministro Fraga Iribarne– fue el desafío de mayor envergadura al que se enfrentó el organismo. Pero las tensiones internas –son los años de las famosas discusiones de Claudín y Semprún, alias Federico Sánchez, con la dirección en el exilio– enseguida lo alejaron del comunismo organizado. Según su versión, apunta Acuña, fue el mismísimo Enrique Líster quien, en una reunión en París, lo amenazó “con enviarle un grupo de camaradas y darle una paliza”. “Este potente activismo político”, señala el estudioso, “era muy desconocido”.

Desde luego mucho más que la escritura dramática que, en esa época, comenzó a practicar. Aunque la historia de su obra literaria es una historia de obstáculos y dificultades, editoriales y escénicas, también lo es de triunfos intempestivos. Con su paisano Valle–Inclán como referente y un interés desbocado por Calderón de la Barca –a quien dedicaría varios estudios ya en el tramo final de su vida–, sus piezas circulan por los ambientes underground y fracasan en algunos certámenes. Hasta que los descubre el profesor estadounidense George Wellwarth, que había investigado el teatro de oposición en España. Hispanista de izquierdas que llega a Ruibal gracias a la mujer de este, Consuelo Vázquez de Parga, encarga la traducción al inglés de Los mendigos y El bacalao. La puerta de Estados Unidos se entreabre.

José Ruibal (en el centro) junto al novelista Norman Mailer (izquierda) y Frank Corsaro, director del Actor’s Studio, en una imagen de los años 80

“Escribir con dinamita”

Los mendigos “la escribí con dinamita, al socaire del mayo francés!” y se estrenó en la Pennsylvania State University en 1968. La versión inglesa se publica en la revista especializada en teatro Drama & Theatre. “Su éxito fue en Estados Unidos”, explica Enrique Acuña, “estrena en universidades de todo el país. La crítica reconoce la importancia de su obra El hombre y la mosca [quizás la más conocida], e incluso llega a Broadway, Nueva York, aunque en una sala menor”. En España, mientras, permanece inédito. Pero no desconocido. “El teatro de Ruibal escapa del teatro del absurdo y, más que nada, parece emparentado al de la sorpresa”, escribe entonces Francisco Nieva en Primer Acto. Padece vetos gubernamentales y problemas materiales que, poco a poco, van cediendo: El asno se representa en su ciudad natal, Pontevedra, en 1970.

“Yo, señor, soy gallego, tierra de buen humor y carente de leyes sensatas, nación situada a contramano Norte de la pública o no sé si república Ibérica”, explicaba en la Semblanza del autor con la que abría la edición de su Teatro sobre teatro en Cátedra. Era el año de la muerte de Franco. A caballo entre Estados Unidos y España, la censura todavía no lo dejaba en paz. En 1976 le escribe directamente a Fraga, ministro de Gobernación de Arias Navarro y su paisano: “Ahora que anda usted empeñado en poner en órbita los partidos políticos de la oposición, me resulta incongruente pensar que mi obra pueda ser censurada, dándose la paradoja de que se temiese más al teatro de Pepe Ruibal que a dichos partidos”. Aquel era un Ruibal figura pública de la oposición al franquismo terminal –tan terminal que el propio dictador ya había muerto. Y sus obras llegaban a los teatros, aunque no siempre en las condiciones que él deseaba (“malfornicadas por grupos independientes, devotos en su entusiasmo, pero raquíticos artísticamente”).

Ruibal nunca volvió a la disciplina de partido, pero tampoco renunció a la política. Fue uno de los invitados a la otrora célebre bodeguilla de Moncloa por Felipe González –presidente del Gobierno desde 1982– y en 1983, junto al escritor José Luis Sampedro y al dibujante Forges, dio la rueda de prensa en la que se lanzaba la campaña El cambio en la cultura. Fue también cuando estrenó El hombre y la mosca en el María Guerrero de Madrid, representada por Teatro Itinerante de Puerto Rico. “Las críticas fueron durísimas con él. ‘Este teatro ya no es para ahora’, venían a decir”, relata Acuña, “Madrid ya estaba con la Movida y aquel texto político y contra la dictadura no gustaba. El País, con Haro Tecglen, fue especialmente duro. Hubo incluso cierto olor neocolonial en los ataques a la compañía puertorriqueña”. Y, pese a todo, sus escritos teóricos continuaban reeditándose. Aún en 1989 el célebre Actor’s Studio lo invita a Nueva York a impartir conferencias sobre su teoría del arquetipo.

La Celestina, estación término

En los últimos años de su vida –murió en Cuenca, en una residencia de mayores, en 1999– se entregó al “estudio obsesivo” de Calderón, lo que, sumado a los clásicos grecolatinos, imprimió cierto giro en su escritura. Su último éxito consistió, recuerda Acuña, en una adaptación de La Celestina, con Amparo Soler como protagonista. Su singular concepción del vanguardismo, satírica y simbolista, altamente politizada, había quedado definitivamente atrás. Las razones de su relativo olvido como dramaturgo no son, sin embargo, esotéricas. No hubo complots, acierta a concluir Acuña: “Cierto olvido es natural. Sus obras teatrales eran obras para el franquismo. Muy potentes, pero difíciles de representar. Después de su muerte, apenas he encontrado funciones de las mismas”. El José Ruibal traducido al inglés, al alemán, al francés, al polaco, al búlgaro, al gallego, al árabe o al portugués se desvaneció. Hasta este, el año de su centenario y de la restauración de su obra en gallego, Triquiñóns.

Imagen de la exposición sobre José Ruibal en el Museo de Pontevedra