Que la clase media utilice los servicios públicos beneficia a los pobres

El relativo abandono (o la expulsión) de las clases medias de los servicios públicos es un problema central que urge revertir.

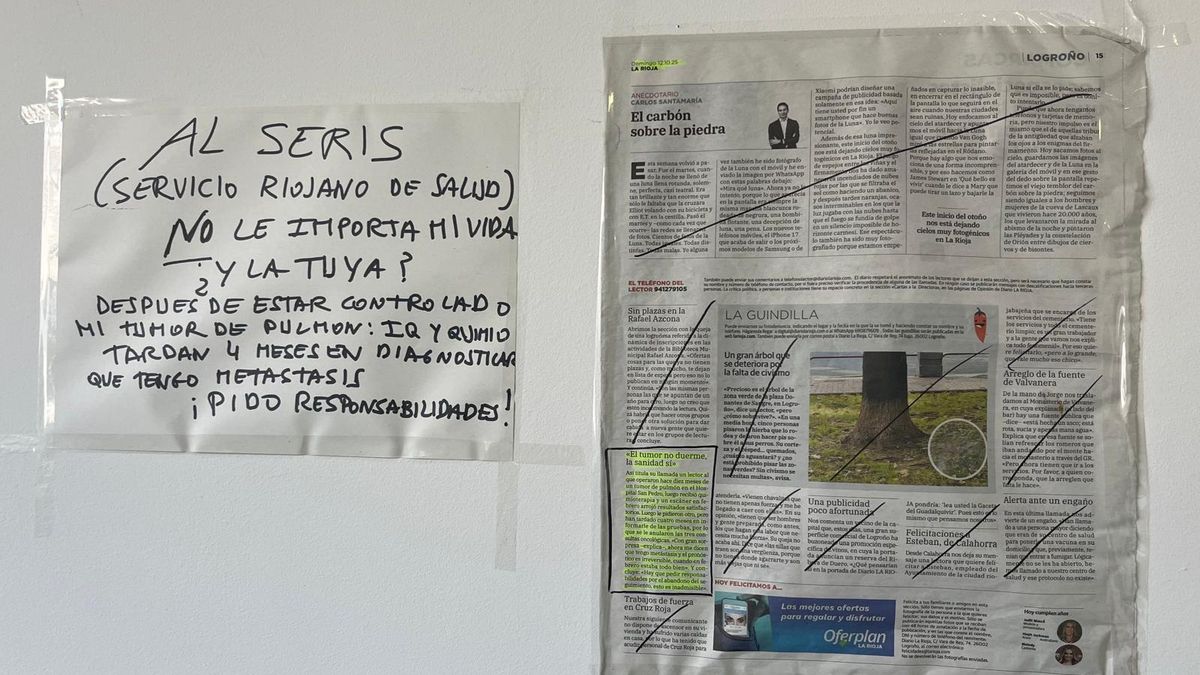

La actualidad, con las negligencias en los cribados en la sanidad pública andaluza y la asfixia financiera de la Universidad Complutense de Madrid, ha puesto en el centro del debate la preocupación por la calidad y sostenibilidad de los servicios públicos. En esta entrada quiero argumentar que, independientemente de la necesidad de incentivar y reforzar la inversión pública y de regular adecuadamente la provisión privada, el relativo abandono (o la expulsión) de las clases medias de estos servicios es un problema central que urge revertir.

La educación y la sanidad privadas se expanden en España

El importante peso del sector privado en la educación no universitaria lleva mucho tiempo consolidado, aunque de manera desigual entre Comunidades Autónomas. En los últimos años hemos visto a las enseñanzas terciarias contagiarse de estas tendencias privatizadoras, con una importante proliferación de centros de formación profesional y de universidades de titularidad privada. Si en los años noventa el porcentaje de matriculados en universidades privadas estaba en torno al 3%, hoy llega a casi el 26%, de acuerdo con los datos recogidos en la última edición del Informe sobre la Democracia en España. En al ámbito de la sanidad, en España inicialmente se comenzó a usar el seguro privado para procedimientos pequeños o pruebas de diagnóstico rutinarias y se continuaba confiando en la asistencia pública para enfermedades más complejas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos costosos. En los últimos años, el número de personas que dispone de seguros de salud privados ha aumentado un 40% y el gasto privado en sanidad ya supone aproximadamente el 30% del gasto total sanitario en España, según algunas investigaciones.

Por qué se alejan las clases medias de lo público

Aunque no hay datos que permitan esclarecer las causas con suficiente contundencia, hay varias hipótesis que podrían explicar este aumento progresivo del peso de lo privado en la educación y en la sanidad –dejo al margen otros servicios importantísimos, como por ejemplo la dependencia, que no han estado aún suficientemente consolidados para que sean ahora abandonados.

La primera posible razón por la que las clases medias acuden al sector privado (o son expulsadas del público) es que los servicios públicos disponibles no satisfacen suficientemente sus demandas, bien porque la calidad objetivamente ha empeorado en algunos contextos de falta de inversión o bien porque ha habido una cierta inflación aspiracional –la calidad demandada ha podido crecer más rápido que inversión realizada. En el caso de la sanidad, las listas de espera, especialmente para acceder a especialidades, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas se han alargado sustancialmente, sobre todo en algunas Comunidades Autónomas, y han acabado expulsando a aquellos que pueden permitirse recurrir a la provisión privada.

La segunda razón puede estar relacionada con el deseo de diferenciación, que tal vez es más evidente en el caso de la educación porque ha sido un mecanismo más claro de logro de estatus, especialmente en contextos de incertidumbre o de limitadas oportunidades de movilidad social. La diferenciación en educación tiene que ver en parte con la búsqueda de las clases medias y altas de encontrar opciones pedagógicas e ideológicas que se ajusten mejor a sus preferencias o que puedan (supuestamente) maximizar las oportunidades vitales de sus hijos. Pero en parte procede también del interés en lograr un entorno social relativamente segregado para sus hijos (veremos en un momento por qué).

Una tercera razón puede responder a la información imperfecta que manejan los ciudadanos sobre lo que ofrecen los servicios privados en relación con su coste. En términos generales, el sector privado no consigue en España resultados sustancialmente mejores cuando se controla por las características de sus usuarios u otros factores relevantes. Por ejemplo, en la educación primaria y secundaria, la diferencia de resultados entre centros públicos y privados suele desaparecer cuando se controla por las características socioeconómicas del alumnado, que correlacionan con los resultados. Los mejores resultados que en ocasiones obtiene la educación privada cuando se miran las cifras agregadas se deben a que esta cuenta con más estudiantes con altos recursos familiares que, de por sí, independientemente de la escuela a la que vayan, tienden a tener éxito educativo.

No es un juego de suma cero

Que las clases altas (inicialmente) y las medias (después) recurran fundamentalmente a los servicios privados podría a priori hacer pensar que “liberan” recursos públicos para el resto de la población. No obstante, este razonamiento implica una visión de suma cero de lo público que en mi opinión no es adecuada porque ignora las dinámicas sociales y políticas que determinan la demanda de un determinado modelo de provisión de servicios públicos.

Cuando el uso de los servicios públicos es transversal, aumenta la exigencia de calidad por parte de proporciones suficientemente amplias de ciudadanos y mejora la rendición de cuentas porque a los partidos les compensa electoralmente gestionar con mimo esos servicios. Aumenta además la confianza y la legitimidad de lo público en general, lo que puede revertir en una mayor actitud prosocial de los ciudadanos que se materialice en mayores apoyos a la redistribución y en la formación de consensos electorales amplios que permitan y propicien la sostenibilidad de la provisión social. Por el contrario, si se percibe que estos servicios son un último recurso, asistencialista, “para pobres”, y la falta de inversión acaba expulsando a las clases medias, es probable que se entre en una dinámica de profecía autocumplida, como ejemplifica bien el caso de los Estados Unidos. El supuesto ahorro, por lo tanto, que implica un uso escaso de estos servicios por parte de las clases altas y medias no revierte en una mayor calidad precisamente porque los usuarios clave para garantizarla no están implicados.

Cuando hablamos, por ejemplo, de prestaciones en metálico la universalidad se propone para garantizar el acceso a las personas con menos recursos y con más dificultades para formar parte del sistema de protección (más proclives a no solicitar la prestación o a no saber navegar eficazmente por las complejidades administrativas); la prestación se universaliza para asegurar que llega a todas las personas “por abajo”. Curiosamente, en el caso de la educación y la sanidad nos encontramos ante una situación de universalidad formal muy consolidada (y en general con buenos resultados) que ha ido erosionándose “por arriba” y debe preocuparnos más atraer e incorporar a los que tienen alternativas que lo contrario.

En economía política hay una larga tradición que propone una relación simbiótica entre la protección social, la capacidad fiscal y la democracia. Esta relación se basa en una cuestión clave: que la clase media tiene un peso económico importante e influencia política suficiente para facilitar coaliciones estables que sustenten la inversión en lo público y la redistribución. Desde este punto de vista, que la clase media se implique en la provisión universal de servicios públicos es “bueno para los pobres”. En otros periodos históricos, muchos de los logros colectivos que se han alcanzado en materia de mejora de las condiciones de vida y los derechos de la población han contado con el apoyo, altruista o interesado, de las capas altas de la sociedad. Que el bienestar social esté repartido de manera transversal redunda en una sociedad más cohesionada, con menos conflictos y con más interacción entre clases sociales.

Necesitamos mejores datos

España podría ser un excelente laboratorio para medir la calidad y el rendimiento de los servicios públicos porque hay suficiente variabilidad entre las Comunidades Autónomas que los proveen en muchas cuestiones implicadas: su nivel de riqueza, la composición demográfica de la población, su distribución de clases, el color del gobierno… Sin embargo, faltan buenos datos, y por lo tanto buena evidencia, sobre qué quieren los ciudadanos, qué les gusta y qué no de la actual provisión, cuánta información tienen sobre la financiación, coste, calidad y rendimiento de los servicios públicos en comparación con los privados o en qué condiciones las clases medias y altas podrían ser seducidas por lo público. Tampoco disponemos de información suficiente para vincular estas actitudes al preocupante aumento de tendencias anti-impuestos.

Sabemos que hay gran estabilidad en el apoyo ciudadano –genérico y más o menos difuso– al Estado de bienestar y al papel distributivo del Estado, pero necesitamos poder indagar sobre cuestiones más concretas, complejas y matizadas. Hace falta asimismo evidencia sobre los incentivos de los gobiernos autonómicos para invertir o no en estos servicios y sobre en qué medida los ciudadanos premian o castigan la (des)inversión en ellos. Las estrategias para asfixiar a los servicios públicos pueden ser obstaculizadas si amplias mayorías de la población nos implicamos en su uso, financiación y defensa.