Memoria del rock gallego «sin castrar»: “Hicimos todo lo contrario de lo que había que hacer”

Xurxo Souto, músico y escritor, fundador de la banda punk folk Os Diplomáticos de Monte Alto, echa la vista atrás y ofrece sus recuerdos del movimiento bravú, que popularizó la música de guitarras cantada en gallego a inicios de los 90

Hemeroteca – Los diez mejores discos de la Movida gallega y aledaños que (casi) nadie escuchó

Eran jóvenes y su propuesta, desde luego en Galicia, inaudita: cruzar la vehemencia del punk con la sabiduría antigua de la canción popular. Os Diplomáticos de Monte Alto nacían en un barrio obrero de A Coruña a inicios de los 90 y lo hacían contra los usos y costumbres de la música gallega de la época. “Hicimos todo lo contrario de lo que había que hacer”, sostiene 35 años más tarde su fundador y cabeza visible, Xurxo Souto. Se refiere a ser de ciudad y reclamar la herencia de la aldea y el honor de la periferia, tocar algo así como una variante autóctona del rock y cantarla en gallego, no reconocer la existencia del éxito ni tampoco del fracaso. Todo lo que no conducía al triunfo. Y lo hicieron. Pero Souto no habla únicamente de sus Diplomáticos, sino de todo un movimiento: el rock bravú, que agitó las aguas de la cultura gallega hace tres décadas. “Dícese del olor y del sabor de la carne criada en el monte, sin castrar”, acierta a definir el adjetivo en el pórtico de su último libro, A novela do bravú (Xerais, 2025, en gallego). “La antítesis de la morriña”, insiste en paráfrasis de una idea del escritor Miguel Anxo Murado.

“Es un relato en primera persona de un proceso colectivo”, explica Souto (A Coruña, 1966) a elDiario.es. Y tan colectivo. Por esta suerte de memorias del punk folk vernáculo transitan decenas de personajes, músicos, escritores (Jaureguizar, Manuel Rivas), paisanos, regidores, periodistas. Y, con el singular, reconocible estilo de la escritura de Souto, un extenso catálogo de anécdotas y sucedidos que ilustran un tiempo sin demasiados ilustradores. En formato libro apenas Bravú. A paixón que queima o peito (Xerais, 1999), de Xavier Valiño, y Non temos medo (Nicetrip, 2014), una historia oral de Os Diplomáticos a cargo de Rodri Suárez. “Faltan cronistas del bravú como faltan cronistas de las pandereteiras o de los cantos de las mujeres que trabajaban en las conserveras”, señala, “la realidad es muy diversa y el discurso que la cuenta, muy reducido”. En el caso del rock bravú había una dificultad extra, añade, la de que “las revoluciones nacen siempre en las orillas, en los márgenes”. En las zonas menos iluminadas. Aunque, de cierta forma, el bravú acabara aggiornándose y conquistando algo así como el centro: un programa en la Televisión de Galicia en el que todos estos y otros grupos aportaban canciones adaptadas a público infantil, el Xabarín Club.

Concurso de blasfemias en Chantada

Todo comenzó en Chantada (Lugo). El eje A Coruña-Ribeira Sacra se materializó en 1993, cuando Os Rastreros, punk del 77 aderezado con gaita, llevaron a Os Diplomáticos a tocar en su pueblo. Lo hicieron en un bajo en construcción y la gala incluyó un concurso de blasfemias en la que el premio era un garrafón de vino, una docena de chorizos y pan de Cea. “Toda aquella energía se ha transformado en un festival”, dice Souto. Que el pasado 1 de noviembre vivió su vigésima edición. Aunque ninguna resultó tan importante como la segunda, la del banquete en la taberna del Caballero de Viana -alias O Sistema: “Aquí o sistema é cocido no inverno, churrasco no verán”. Fue entonces cuando surgió la palabra bravú para acompañar al nuevo rock que proliferaba por la geografía gallega. “El olor de la carne del monte, sin castrar. Metáfora de lo que queríamos hacer, música de nuestro tiempo pero con un olor definitivo al lugar donde nacemos”, escribe Souto. Influidos por The Clash, Mano Negra, Fuxan Os Ventos, A Charanga do Cuco de Velle, The Pogues, Os Resentidos, Flaco Jiménez o Kortatu/Negu Gorriak, eran de aldea y de barrio y estaban orgullosos.

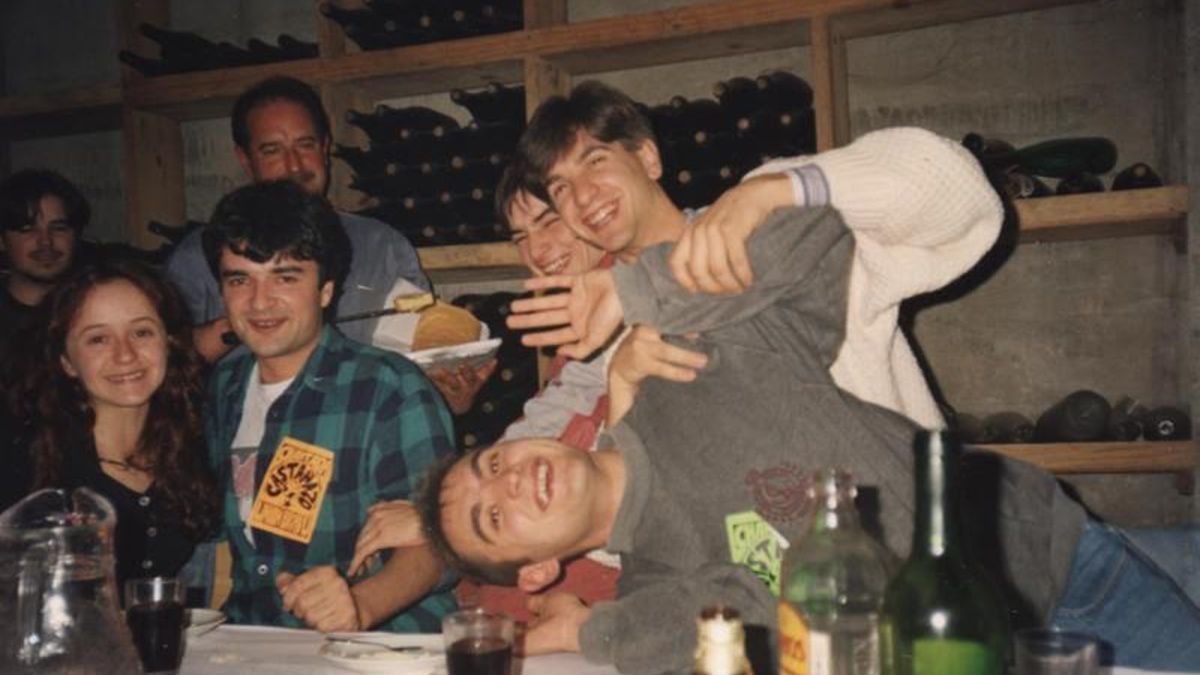

Os Diplomáticos de Monte-Alto en una imagen de sus inicios. Al fondo, la Torre de Hércules de A Coruña

“Sabíamos lo que pasaba en Berlín o Nueva York pero no lo que pasaba en Verín (Ourense)”, dice, “solo se hablaba del centro y conseguimos poner en valor el barrio, que era invisible”. Y hacerlo en gallego. No existían muchos precedentes de rock cantado en la lengua propia de Galicia, Os Resentidos -su propuesta era, aun así, oblicua, por momentos experimental- y algún ejemplo aislado como Goma 2. “Esa era la pregunta que nos hacían todo el tiempo, ‘¿por qué cantáis en gallego?”, recuerda Souto, “y nosotros siempre respondíamos ‘por motivos comerciales”. Ironía contra a repunancia, que diría el propio Souto. Aquello fue, entiende, una anomalía sostenida por “grupos trapalleiros”, o sea, de espíritu punk.

Porque en realidad reinó la diversidad formal. El punk folk de los mejores Diplomáticos compartía escenario con la regueifa rap de Pinto D’Herbón, un curioso poeta agricultor y animal escénico. Os Papaqueixos, también coruñeses, aceleraban el folclore como si de una charanga balcánica se tratara, pero su bajo no evitaba el virtuosismo y convirtieron su sarcástico, salvaje Sito Miñanco, preso político en grito de guerra. Rastreros eran más sonoramente ortodoxos, punk escuela 1977 aunque atentos a la evolución del género hacia el hardcore, y dejaron uno de los grandes himnos de la promoción, Tractorada, grito de guerra que celebraba las protestas contra los recortes comunitarios a la producción de leche. Os Skornabois eran de Vilanova de Lourenzá, en A Mariña interior, y su metal funk adaptaba a sus circunstancias la cara más agresiva de Negu Gorriak. “Fuimos testigos de un tiempo que, además de cantar en gallego, dialogaban con la sociedad”, asegura el autor da Novela do bravú. Que echaron sus primeros dientes musicales al mismo tiempo que Fraga Ribarne asentaba su régimen derechista y regionalista en la Xunta de Galicia. Duró cuatro mayorías absolutas, hasta 2005. Contra él también tocaron no pocos bravús.

“Nadie esperaba nada”

“Nadie esperaba nada. Estábamos fuera de la cosmovisión de la música gallega, en la que el idioma solo servía para el folk y lo tradicional”, dice. Y cómo nadie esperaba nada, la palabra “éxito” les producía alergia. Todavía lo hace. “Como en el bravú no existe el éxito, tampoco existe el fracaso”, escribe Souto en el libro. Para él, cantante, acordeonista, escritor, Operación Triunfo supone lo contrario de lo que debe ser la música. Pero no debido a diferencias estilísticas, cada uno que cante lo que más le preste, sino debido a la competición y a la pelea por eso, el éxito. “No entiendo como una televisión pública puede emitir un programa tan obsceno”, indica.

El caso es que finalmente el bravú algún éxito sí obtuvo. Y la prueba más acabada de ello son sus haters. “En el momento en que aparecieron bandas que decían ‘no somos bravú y cantamos en gallego’, pensamos ‘esas es nuestra victoria”, considera. Algunas surgieron casi al mismo tiempo y con cierta relación -por lo menos momentánea- con el movimiento. “Bravús, antibravús e parabravús”, los clasifica Souto en el libro. El rock de batea de Korosi Dansas, una formación arousá con querencia por el noise pop y el funk bizarro, el rock irmandiño de Xenreira -autores de Érguete!! (1997), manifiesto punk ska entre lo mejor grabado en la época- o el rock pelouro de los veteranos Zënzar, aún activos. Los popularísimos Heredeiros da Crus o los pioneros Yellow Pixoliñas. “En aquellos años noventa”, expone Souto, “una nueva hornada de de grupos estaba buscando su identidad. El bravú solo fue una etiqueta más”.

El machismo de la escena

Al echar la vista atrás, el armadanzas de Os Diplomáticos y quizás el gran teórico bravú lamenta sobre todo una cosa: el machismo. “Éramos muy machistas. No de discurso, pero sí de acción. Las únicas mujeres de la escena eran las compañeras de los músicos”, se sincera. Aunque en realidad no. A novela do bravú recupera figuras en su día al margen de los focos, de Marisol Manfurada -en la portada de la obra subida al capó de un Golf rojo para protestar contra el puerto deportivo de A Coruña: “Paco esto no es Marbella / tú no seas Gil”- al proto rap feminista de As Gharotas da Ribeira y la cantareira Xosefa de Bastavales. O la totémica Mercedes Peón, cuya legendaria, e inédita, sesión de estudio junto a Mano Negra es glosada con detalle por Souto.(Manu Chao es, por cierto, uno de los grandes secundarios de esta historia). Eso sí ha cambiado en la música gallega y en el libro lo consigna.

De la generación bravú quedaron algunos discos memorables: los tres primeros de Os Diplomáticos, Arroutada Pangalaica (1991), Parrús (1993) y Avante Toda (1995) o el A piñón fixo, a golpe de pixo (1996) de Os Rastreros. Pero aquello consistió, sobre todo, en música en acción, performance, el lugar y el momento. Su herencia sonora más evidente la recogieron, en el primer tramo del milenio, bandas como A Compañía do Ruído, Galegoz, Lamatumbá o Liviao de Marrao. Y hacer del uso del gallego algo normal entre amplificadores. “Antes decían que el gallego no servía para el rock & roll, ahora dicen que no sirve para las matemáticas [en referencia a la norma de la Xunta que prohíbe su uso en esa materia], en eso no siempre avanzamos”, lamenta.

Hoy, sostiene la crítica más perezosa, las guitarras ya no son lo que eran. “Hubo un cambio, está claro. En nuestra generación se entendía que a toda la gente joven le gustaba el rock & roll”, afirma, “a los chavales de ahora parece que no les gusta el rock & roll, ni tocar en colectivo, ni siquiera tocar. Está bien, celebro la diversidad”. Pero, concluye, “la pose del rock & roll la tenemos todos, ¿quién no se ha puesto delante del espejo haciendo el gesto de la guitarra y cantando Should I stay or should I go? El punk, la vehemencia y la antimorriña volverán”.