Los presos políticos del franquismo que evitaron un robo mientras eran forzados a trabajar como mineros

Pasaron de ser villanos, a héroes. En 1946, los internos del Destacamento Penal de Las Minas, una pedanía de Hellín, defendieron la nómina con palos y pusieron a los cacos a disposición de la Guardia Civil. El edificio en el que pernoctaban fue teatro y cine en esta localidad, ‘yacimiento’ del anarquismo español

EEUU ensayó en Albacete la recuperación de las relaciones entre Franco y Eisenhower con cultura y leche en polvo

Unos presos que pusieron a disposición de la Guardia Civil a unos ladrones que pretendían llevarse el dinero de unos acaudalados terratenientes, en vez de aprovechar la circunstancia y escapar en busca de su libertad. No es el guion de una película, ni la sinopsis de una novela. Es la crónica de un suceso que apareció en la prensa de hace casi 80 años, y que se produjo en la pedanía de Las Minas, en Hellín.

El poblado de Las Minas, situado a escasos 25 kilómetros de Hellín, en la confluencia de los ríos Segura y Mundo, fue el epicentro del negocio del azufre durante siglos, cuyas raíces llegan hasta la época romana. Utilizado de manera primigenia para iluminar y conservar el vino, con el transcurso de los siglos se convirtió en una materia prima clave con diversos usos, y durante el reinado de Felipe II generó una notable industria: la de la pólvora.

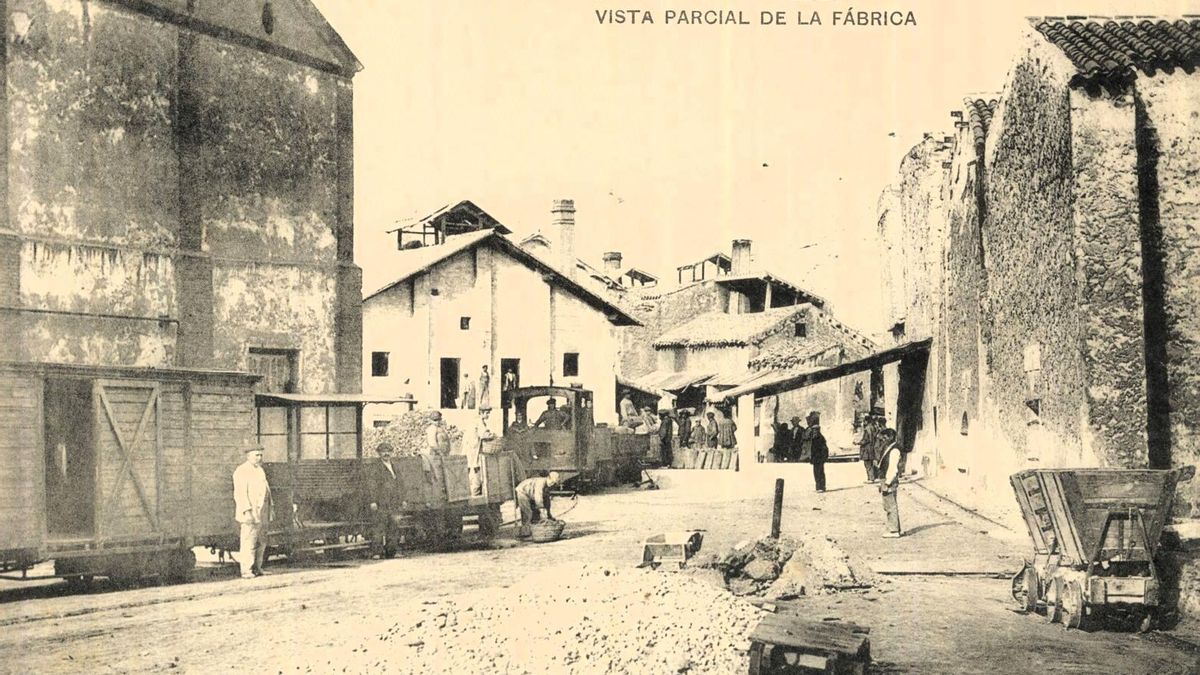

Almacenes y Capilla en torno a la azufrera de Las Minas, en Hellín

Pero el tiempo y los costes motivaron en el siglo XIX un cambio sobresaliente, cuando el coto pasó a ser de propiedad privada. Entonces, se modernizaron los sistemas de extracción, cuando la explotación pasó a manos del marqués de Perijá y de Guillermo O’Shea. El transporte se modernizó y la línea de ferrocarril Madrid-Cartagena llegó a Las Minas. Fue un periodo muy próspero que terminó con el final de la I Primera Guerra Mundial.

Si se buscan razones de su declive, la competencia internacional, el agotamiento del yacimiento y las cuestionables condiciones laborales contribuyeron al cierre de la explotación en 1960, aunque los trabajos de refinado continuaron hasta 1975. Pero, además, y más allá de la importancia económica de Las Minas, la localidad se erigió en un ejemplo de la lucha obrera. Alfonso Salvador Ferrer y Antonio Selva Iniesta destacan en su Historia del movimiento obrero en Las Minas de Hellín (1868-1946) varios periodos.

‘Yacimiento’ del anarquismo

Así, los orígenes del anarquismo en la zona se remontan a la fundación de la I Internacional en 1868 en España, que pronto estableció una federación local en esta zona hellinera; en este asentamiento minero de azufre, el personal, sometido a condiciones extremas, con trabajo infantil incluido, se apoyó en el anarquismo para organizarse y luchar contra la explotación laboral.

Ya durante la II República y la Guerra Civil, el personal experimentó una transformación económica radical. Liderados por la CNT-FAI, aplicaron un modelo de economía colectivista y de autogestión obrera en la explotación. Finalizado el conflicto, Las Minas fueron devueltas a sus propietarios, la familia O’Shea, que entre 1942-1946 se benefició de la política de redención de penas de la dictadura franquista, al trabajar en ellas una cifra variable de presos políticos.

Según el libro de Antonio Selva, Las minas de azufre de Hellín: de explotación estratégica a patrimonio, buena parte eran mineros levantinos profesionales, con lo que la cualificación de la plantilla de trabajadores mejoró de forma notable, aunque solo por unos años, frente a la falta absoluta de cualificación de la que había hecho gala tradicionalmente la explotación. Algunos de los 150 penados también eran mecánicos, electricistas y carpinteros, como recuerda Esteban Abellán Manzanera, hijo del último administrador del Coto Minero de Hellín, Esteban Abellán Martínez. “Eran buena gente, su único delito eran sus ideas políticas”, apunta.

Interior de la mina en la pedanía de Hellín denominada, precisamente, Las Minas

De villanos a héroes

De hecho, y a pesar de las duras condiciones, los presos demostraron sus principios y dignidad en un episodio que ha traspasado las fronteras del tiempo y del olvido. Y es que, en la madrugada del 8 al 9 de marzo de 1946, capturaron a unos ladrones que intentaban robar la nómina de los trabajadores y, lejos de aprovechar la situación para escapar, entregaron a los delincuentes a la Guardia Civil, que contaba con un pequeño cuartel en la localidad.

La noticia recorrió el país, y según recogieron periódicos como La Nueva Rioja o Diario de Burgos, fue un funcionario del Destacamento Penal quien, de servicio, sorprendió a dos atracadores que trataban de forzar la caja de caudales de la empresa.

El empleado público dio cuenta de lo ocurrido a los penados, quienes, “sin excepción de ninguna clase y con gran valor, decisión y patriotismo” -curiosa crónica de lo acontecido para unos presos que estaban entre rejas por sus ideas políticas-, se ofrecieron “voluntariamente” para impedir que el robo llegara a buen puerto, capturando a los delincuentes y entregándolos a los agentes de la Benemérita.

Los presos utilizaron unos palos como si fueran fusiles, rodearon el edificio e intimidaron a los cacos para que se entregaran. Los ladrones trataron de escapar por el tejado, pero terminaron por entregarse y acabaron en el puesto de la Guardia Civil de Agramón.

El botín era suculento: 50.000 pesetas para el pago de los jornales del personal al día siguiente, mientras que en la casa grande se guardaba medio millón de pesetas, una fortuna capaz de pagar a toda la plantilla durante meses.

La cárcel que fue teatro y cine

Precisamente, donde fueron alojados los presos era un teatro que, con el tiempo, se convirtió en un cine. “Era el Teatro y Cine Máiquez”, apuntaba Esteban Abellán Manzanera, el heredero de una saga familiar muy vinculada a la explotación minera. Su abuelo, Esteban Abellán García, fue el primero en llegar a Las Minas, donde se encargaba del almacén de suministros, gestionando todo lo necesario para los talleres de carpintería, electricidad y albañilería que mantenían en funcionamiento la mina. “Mi padre llegó aquí con solo tres años y jugaba con el hijo del último dueño de la mina, Manuel O’Shea”, señala. Desde ese momento, la vida de su padre estuvo marcada por la mina, primero como ayudante del ingeniero y luego como encargado de la administración, donde tomó las riendas de la empresa tras la salida de Salvador García Navarrete, el administrador anterior.

En su momento de mayor pujanza, el yacimiento albergaba a cientos de personas que vivían, trabajaban y se entretenían en una población que, a pesar de su tamaño, contaba con todos los servicios necesarios. “Había un botiquín, al menos tres bares, tiendas de ropa, una droguería y el economato que surtía de alimentos básicos a los obreros”, explicó Abellán, quien resaltaba que el pueblo también disponía de una escuela, dividida por género, y una iglesia, cuya construcción y mantenimiento fueron posibles gracias a la empresa minera. Y, por supuesto, hasta dos cines.

Cine minero en la pedanía de Hellín, Las Minas, en 1934

El primero de los cines se levantó en 1934, se llamaba precisamente Cine Minero y, tras funcionar con éxito como uno de los pocos entretenimientos de la localidad, pasó a convertirse en un horno de sublimación, según Esteban Abellán Manzanera. Según testimonios orales recabados en la localidad por el historiador Antonio Selva, en él actuó Estrellita Castro antes de la Guerra Civil, aprovechando muy probablemente la visita y actuación que tuvo en el Teatro Cervantes de Albacete el 10 de septiembre de 1935.

En cuanto al Teatro y Cine Máiquez, fue más que un simple lugar de proyección. Inaugurado como cine en 1948, según datos del Sindicato Nacional del Espectáculo, recogidos en diversos anuarios del cine español, contaba con 260 localidades y funcionaba los fines de semana y los días de fiesta. Allí no solo se exhibían películas, sino que también se presentaban espectáculos y conciertos, con artistas como la famosa Niña de los Peines o Juanito Valderrama, quienes dejaron su huella en el escenario de este teatro y cine.

Esteban Abellán relataba cómo su padre, junto a Francisco Herrera, formaba parte de esta empresa exhibidora que, aunque fundada con capital de la compañía minera, se gestionaba de manera privada. Estos dos emprendedores se encargaban de todo, desde la selección de las películas hasta la organización de las funciones. Incluso compartían las cintas con otro cine a 12 kilómetros de distancia, en el pantano del Cenajo.

Restos del edificio que fue cárcel y luego teatro y cine, en Las Minas, una pedanía de Hellín

Y es que también ese cine del Cenajo lo gestionaban Esteban Abellán y Francisco Herrera, y lo hacían optimizando recursos y costos, llevando los rollos de película del cine de Las Minas al del poblado del pantano en coche, en el mejor de los casos. Una odisea.

Pero el cine no solo era un lugar de entretenimiento, sino también un punto de encuentro vecinal. La cantina ofrecía gaseosas y otros refrescos a los asistentes. Este pequeño bar era un reflejo de la vida sencilla pero llena de actividad del pueblo.

En el anuario del cine español de 1962 seguía apareciendo el teatro y cine Máiquez en el listado de salas en funcionamiento. Según el libro Las minas de azufre de Hellín: de explotación estratégica a patrimonio, hay constancia de que la vida activa del cine en la localidad se prolongó hasta el último cuarto del siglo XX, siendo José Jiménez del Oro quien lo explotaba en los últimos tiempos, al igual que lo hacía con el cine de la vecina población hellinera de Agramón. Incluso, llegado el verano, se giraba el proyector hacia la calle. Una sábana blanca hacía las veces de pantalla improvisada y efímera.

Cuevas que eran casas

Esteban Abellán Manzanera, que cursó los estudios de ingeniería técnica, rememora no sin añoranza sus días de prácticas en Las Minas, cuando su padre le guiaba en la supervisión de los pozos maestros que había logrado reabrir. Había 60 casas y 90 cuevas censadas donde vivían básicamente los mineros, recuerda Abellán Manzanera, añadiendo que estos hogares troglodíticos ya existían cuando él era un niño y conformaban una parte importante de la población.

Galeria interior de transporte en las minas de la pedanía de Hellín

Estas casas cueva carecían de agua y electricidad, lo que obligaba a sus moradores a iluminarse con carbureros mineros y lámparas de petróleo. Las jornadas laborales al servicio de la Sociedad Azufrera Coto de Hellín eran largas y fatigosas. Y, además, existía una marcada división social entre los mineros que trabajaban bajo tierra y quienes lo hacían fuera del yacimiento, una rivalidad que se ponía de manifiesto incluso a la hora de jugar al fútbol.

También los juegos populares tradicionales formaban parte del tiempo de ocio del personal, desde la petanca a los bolos, pasando por el tranco, lanzamientos y pelota a mano.

Cartel Teatro y Cine Maiquez

Cuando el pueblo fue vendido

Con el cierre de la mina en 1960, el pueblo comenzó a decaer. Lo que antes era un bullicioso centro de actividad minera se fue apagando, languideciendo. Sin embargo, pasados los años, la pedanía se convirtió en noticia de primera página e incluso de los informativos de la única televisión de entonces, TVE. En 1980, los periodistas y cámaras de televisión llegaron a esta pedanía hellinera con el propósito de contar una curiosa historia: el pueblo había sido vendido.

Un reportaje aparecido en La Voz de Albacete en mayo de aquel año daba cuenta de la operación: “La compra del pueblo (…) ha sido realizada por cuatro nativos del poblado que, al enterarse de que su pueblo salía a la venta, reunieron sus caudales para evitar que alguien, por aquello de la propiedad particular, les prohibiera pisar las tierras que les acogieron en sus primeras caídas, cuando su andar comenzaba”.

Según el rotativo, los compradores fueron los hermanos Juan Bautista y Tomás Sánchez Pérez, constructores con domicilio en Alicante, y los vecinos Nicolás José López Reverte, que fue pedáneo de la localidad, y Miguel López Ortiz. En la operación entraron “80 casas habitables, la extensión de lo comprado alcanza 506 hectáreas, en las que está incluido el pueblo, pero que abarcan así mismo la zona de regadío y de monte que lo circunda”, quedando tan solo fuera “unas fincas de la organización sindical que pertenecen a un terreno lindante”, según relató la prensa local.

Los bares, la panadería, la fuente… todo se vendió, “firmando la escritura de compra-venta ayer en Madrid ante notario, legalizándose adecuadamente la enajenación patrimonial”, apuntaba el artículo, publicado el 25 de mayo de 1980, que estimó la operación en siete millones y medio de pesetas, unos 45.000 euros actuales.

Adiós a una historia de sacrificios, de jornadas laborales sin reloj, de condiciones de vida complicadas. Y todo para obtener del suelo el azufre, que se convirtió en el oro de esa zona de la provincia albacetense.