El demonio de la venganza

Cualquiera con dos dedos de frente sabe que, cuando los gobiernos se lavan las manos con la pobreza y la exclusión y la sociedad se cruza de brazos como si no pasara nada, todo el espectro político se desliza hacia la reacción

Últimamente se habla mucho de venganza social. Se ve que la Justicia anda corta de creyentes, porque casi nadie se entrega a ese tipo de impulsos primarios si el agravio encuentra pronta y equitativa respuesta en el sistema. Se ve también que el refranero está en lo cierto al advertir: “A río revuelto, ganancia de pescadores” y, puestos a ver, hasta se ve que algo va mal –muy, muy mal– cuando ningún sector pide venganza contra la banca o los especuladores inmobiliarios, que dañan la vida de millones de personas y, en cambio, hay sectores que la piden contra un puñado de delincuentes menores, que encima asocian al conjunto de la inmigración. Al parecer, falta emoción por un lado y sobra por otro; pero, antes de seguir con ese interesante desequilibrio, tomemos un desvío por la literatura.

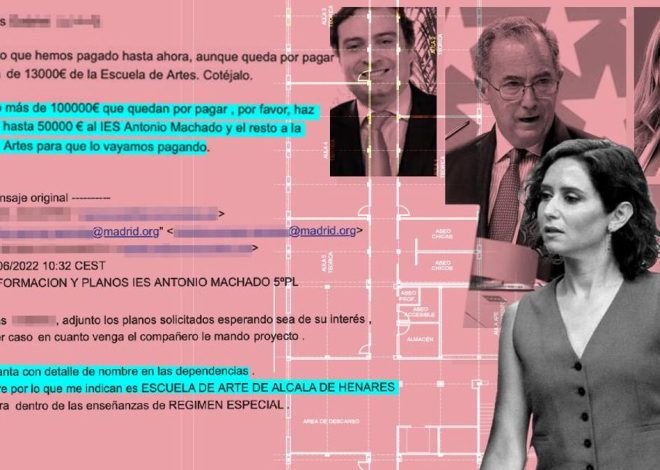

Hace ciento ochenta años, en julio de 1845, Edgar Allan Poe publicó un relato bastante relacionado con los impulsos primitivos: El demonio de la perversidad. El protagonista y narrador de la historia comete un asesinato del que sale impune y, al final, en venganza contra sí mismo, siente “la consumación” de su destino y lo confiesa sin más presión que la de su complejo estado psicológico. Sin embargo, lo colectivo brilla por su ausencia en la narración; no estamos ante Filomela y Procne en el Libro VI de las Metamorfosis de Ovidio y sus obras derivadas (Titus Andronicus, de William Shakespeare; La Filomela, de Lope de Vega, etc); el ámbito es estrictamente personal, como en uno de los mejores relatos del propio autor estadounidense: El barril de amontillado (1846), donde Montresor condena a Fortunato a una muerte terrible desde su convicción de que “no solamente tenía que castigar, sino castigar con impunidad”, y de que “las ofensas quedan sin reparar cuando el vengador no consigue que el ofensor sepa quién se ha vengado”.

Por fortuna, la mayoría de la gente solo es amiga de soluciones draconianas en el terreno de la imaginación, donde todo el mundo ha sido verdugo alguna vez y, probablemente, víctima; o por lo menos, se abstiene de llevarlas a la realidad por el riesgo, el esfuerzo y la pérdida de tiempo que suponen, en enésima demostración de que la bondad puede ser un simple disfraz de la pereza. Ahora bien, si se eliminan esas complicaciones y no hay posibilidad de que Albisinda le devuelva la pelota a Rosimunda (Morir pensando matar, del impresionante Francisco de Rojas Zorrilla), es fácil que aparezca un aprendiz del canalla de Javert (Los miserables, de Víctor Hugo) o del bueno de Dantés (El conde de Montecristo, de Dumas y Maquet) en cada esquina; particularmente, si el trabajo sucio lo van a hacer otros, como bien saben tantos tertulianos y supuestos periodistas de nuestros días, especializados en echar gasolina al fuego o recoger madera, acumularla donde convenga, tirar de encendedor y marcarse discursos contra las brujas pirómanas.

Decía al principio que falta emoción por un lado y sobra por otro. Como se puede imaginar, no es una justificación del turbio negocio del que estamos hablando, sino una manifestación de extrañeza. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que, cuando los gobiernos se lavan las manos con la pobreza y la exclusión y la sociedad se cruza de brazos como si no pasara nada, todo el espectro político se desliza hacia la reacción. ¿Qué tiene de particular entonces que la reacción se beneficie? Lo raro es que, estando la mitad de la población en situaciones de explotación cada vez menos alejadas –volvemos a Edgar Allan Poe– de la del desgraciado bufón de Saltarrana o los ocho orangutanes encadenados (1849), publicado recientemente en el recopilatorio Poe–Corman (2025), no le dé por tomarse la justicia por su mano, aunque solo sea para impedir que abusen de Tripetta, es decir, de los suyos.

Habrá quien crea que no lo hacen porque piensan, con razón, que abrazar la barbarie no es luchar contra la injusticia y que, como ya están luchando contra la injusticia, se encuentran a salvo de los caminos de la irracionalidad. Pero no se está luchando, excepciones aparte; desde hace décadas, se está acumulando desesperación, resignación, indiferencia, incertidumbre, miedo y desconfianza precisamente por haber renunciado a un ejercicio activo de la ciudadanía, que implica hablar con otros, aprender con los otros y organizarse; se está extendiendo una sensación de abandono generalizada que, siendo caldo de cultivo perfecto para las soluciones individuales, no se expresa nunca en términos de pobres vengándose de ricos, por ejemplo: solo se expresa en términos de pobres agrediendo a pobres y de pobres y no tan pobres deseosos de encontrar cabezas de turco y exigir deportaciones para tomar “extraña y eterna venganza sobre alguien que nunca ha existido” (Ortodoxia, de G. K. Chesterton).

En mi opinión, los sectores que se dedican a sacar punta a problemas relativamente secundarios con absoluto desprecio del origen real de esos problemas y, peor aún, a sacarla mientras sus propios vecinos no tienen donde caerse muertos, harían bien –como cristianos que afirman ser– en recordar estas palabras de Tomás de Aquino: “no puede darse el bien propio sin el bien común” (Suma teológica, siglo XIII). Y en cuanto a los demás, me atrevo a recomendar que vuelvan a los clásicos del movimiento obrero, empezando por el viejo Mijail Bakunin en su Dios y el Estado (1871), en cuyas páginas se lee: “La libertad no es un hecho de aislamiento, sino de reflexión mutua; no es de exclusión, sino –al contrario– de alianza, pues la libertad de todo individuo no es otra cosa que el reflejo de su humanidad”. La libertad, o la búsqueda de la justicia; que es, con permiso de Montresor, la más elegante forma de venganza.