Nada de ti

Con Cecilia hubo quebranto, sin duda; el de una época entera, a través de sus sueños, expectativas, preocupaciones y lecturas pegadas a veces a la letra literal de las canciones y a veces a la menos literal del público, que pone su parte en cualquier expresión cultural de calado

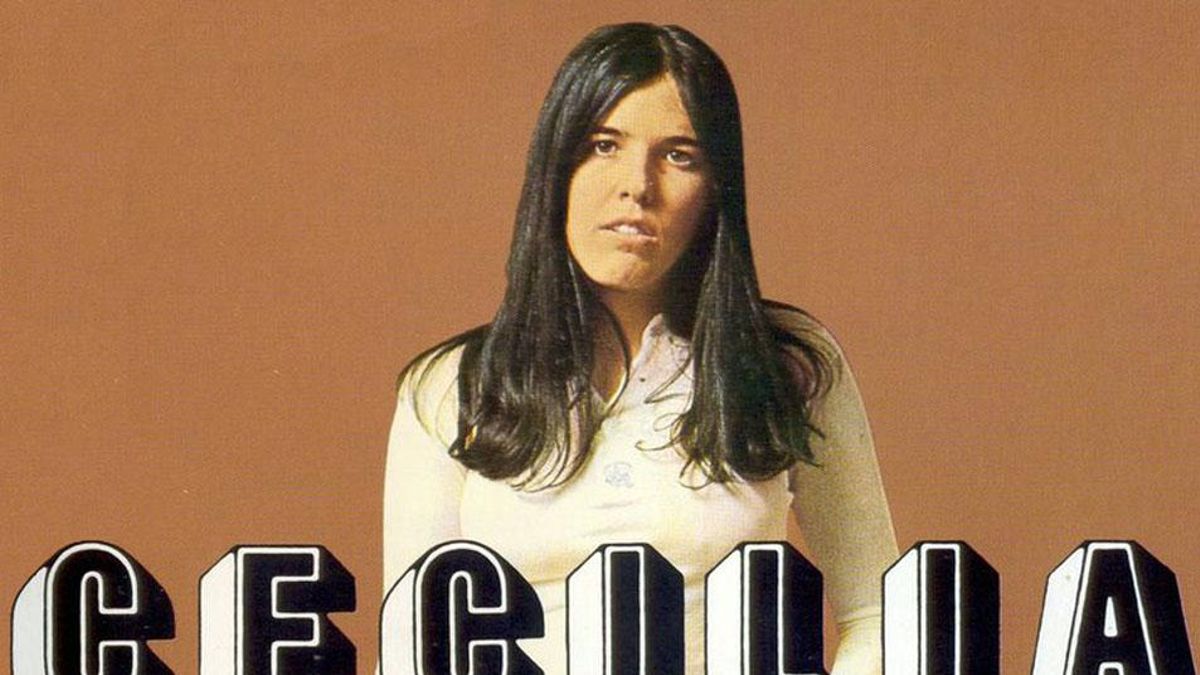

Hace cuarenta y nueve años, el coche que conducía el teclista José Luis González se estrelló contra un carro en la localidad zamorana de Colinas de Trasmonte, en el término municipal de Quiruelas de Vidriales, a unos diez kilómetros de Benavente. La hora sigue en entredicho: según la versión más extendida, el accidente se produjo alrededor de las 5:30 de la madrugada del 2 de agosto; según Regina Álvarez, que caminaba delante del carro donde iba su marido, Argimiro Majado, “no debió de ser antes de las siete o siete y media” (El Correo de Zamora, 3–8–1976). Álvarez y Majado sufrieron heridas de consideración, al igual que González; pero dos de los acompañantes del teclista –el tercero, Carlos Viccielo, resultó ileso–, murieron en el acto: Carlos Manuel de la Iglesia y Evangelina Sobredo Galanes, Cecilia.

Expresada así, la información es un simple resumen de incidencias demostrables, y quizá habrá quien conozca esta afirmación de Percy Bysshe Shelley: que los resúmenes son “las polillas de la historia exacta” porque “se comen la poética que hay en ella” (Defensa de la poesía, 1821). Para los directamente involucrados, no hubo nada prosaico en aquel 2 de agosto: fue su último día, o un día que nunca no pudieron olvidar; para sus familias y amigos, huelga decir lo que fue; para el resto, depende. En mi caso, recuerdo dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo y cómo era la luz en el preciso instante en que una emisora de radio dio la noticia de que Cecilia había fallecido. La huella de aquellas palabras matinales se quedó grabada en un niño de once años. El impacto del suceso sobrevivió en millones de personas y, aunque haya pasado casi medio siglo, está lejos de haber finalizado, por una puntualización que también aparece en la obra citada de Shelley, como se verá al final.

Se ha escrito mucho sobre el tiempo, y no siempre bien. Ni el reloj ni el calendario son responsables per se de que las cosas permanezcan en nuestra memoria y nuestras emociones, desaparezcan o adquieran narrativas y tintes que van desde lo complementario hasta lo falso, pasando por lo absurdo. Somos nosotros los que, no teniendo una capacidad inagotable de sentir –ni de guardar–, discriminamos, eliminamos, recreamos, etcétera. Sin embargo, y perogrulladas al margen, Juan Boscán Almogáver añadió algo importante en el siglo XVI cuando, apuntando a una diana tan fiable como el dolor y lanzando con su pericia de costumbre, escribió que “no hay fuerza tal que el tiempo, si la hiere,/ no la ponga señal de algún quebranto” (Sonetos). Y con Cecilia hubo quebranto, sin duda; el de una época entera, a través de sus sueños, expectativas, preocupaciones y lecturas pegadas a veces a la letra literal de las canciones y a veces a la menos literal del público, que pone su parte en cualquier expresión cultural de calado.

Un buen amigo de Boscán, Garcilaso de la Vega, dijo en su Égloga I: “Materia diste al mundo de esperanza/ de alcanzar lo imposible y no pensado/ y de hacer juntar lo diferente”. Ahí ya entramos en el verdadero alcance de la muerte de una madrileña de El Pardo y, en lo respectivo a ella, a un aspecto fundamental de la información. Efectivamente, eso fue lo que Cecilia nos dio, dando lugar a su vez –ahora habla Miguel de Cervantes, en honor al poeta de Toledo– “a que la admiración de su canto fuera de lengua en lengua y de gente en gentes por todas las de la tierra” (Los trabajos de Persiles y Sigismunda, 1617). Literatura, música, es lo mismo; y con más razón, en una artista que no era “nada de ti, nada de mí” (Nada de nada) y viajaba “sin equipaje por la noche larga” (Andar), siguiendo la estela de autores como Machado y León Felipe y dirigiéndose hacia Ramón María del Valle-Inclán, a quien pretendía dedicar un disco que no tuvo ocasión de concluir.

Obviamente, no hay forma de saber cómo habría evolucionado Cecilia de no haber estado dormida contra la ventanilla de un vehículo en una de esas carreteras que cruzaban los pueblos de aquella España; tampoco se puede saber con otro cantante que falleció en parecidas circunstancias y dejó un vacío similar: Luis Manuel Ferri Llopis, Nino Bravo, nacido un 3 de agosto en Ayelo de Malferit (Valencia). En mi opinión, Cecilia era rama del mejor árbol por el lado de los cantautores europeos, el de Paco Ibáñez, Lluis Llach, Jacques Brel y Georges Brassens; me cuesta creer que se hubiera traicionado a sí misma o no hubiera echado suficientes hojas; tenía bastante más fondo del que demostraron tener algunos después del cambio de 1982, y no creo que esa opinión sea sólo deudora de los dos últimos versos del soneto de Gracián, a los que me acojo: “porque antes con el tiempo mis pasiones/ se van acrecentando cada día”. Pero las opiniones no son los hechos, lo cual nos lleva de vuelta al poeta inglés.

El paso de los años, “que destruye la belleza y la utilidad de la historia de los acontecimientos concretos, despojándolos de la poesía que los debería investir” –sentenciaba Shelley, antes de ironizar con las polillas– aumenta las de la propia poesía “y desarrolla eternamente nuevos y portentosos usos de la verdad eterna que contiene”. Las obras no están en su sitio, ni en cierto sentido se desnudan y crecen del todo, hasta que sobrepasan suficientes barreras generacionales y muestran su voz sin el ruido o el silencio de su contexto inicial, feroces con frecuencia. Entonces se ve su valor, si lo tiene; y la obra de Evangelina Sobredo Galanes, Eva para los suyos, lo tenía y lo tiene. Lo demás es anécdota, incluidos los recuerdos de un niño de once años que hoy (“no miente el espejo/ cuando me miro en él”) dice, como tantos y tantas de ustedes: te echamos de menos.