Diez años sin Chirbes, el cronista de la corrupción

Mucho de lo que ahora ocurre lo explicó Rafael Chirbes en sus más de veinticinco años a pie de letra, pero la corruptela se ha vuelto tan cutre, y los borregos tienen tantas ganas de llegar al matadero, que cabe preguntarse si él hubiera podido darle sentido al absurdo

Que los veranos se hicieron para leer a Rafael Chirbes (1949-2015) lo sabemos todos. No solo a Chirbes, claro, pero es época de rendirse a los Chirbes. Del de Tavernes de la Valldigna (Valencia), en concreto, siempre hay algo que nos falta o que toca recuperar para comprender una realidad que él no llegó a ver, pero sí a intuir. Hay cosas que, muerto hoy hace diez años, ya las dejó negro sobre blanco, y van a seguir ahí hasta que nos extingamos. Fue como Los Simpson, pero de la maldad humana: él ya lo dijo. Llegó tan dentro del alma humana que solo dejó verdad y esa no caduca. La sociedad que conoció ha cambiado en lo superficial, pero en el fondo es más de lo mismo. Ni siquiera es algo lampedusiano, es que los chorizos tienen poca imaginación. Decía Tolstói que cada familia es infeliz a su manera; en lo que a ser corrupto se refiere, parece que solo hay una manera de ser y estar.

El paisaje ha cambiado, eso sí. Su muerte nos ha impedido ver a través de sus ojos y sus letras el ascenso de lo que el dibujante-filósofo Mauro Entrialgo ha bautizado como ‘el malismo’. No es el mal que uno lleva dentro y se autoengaña para no reconocer, y que en la mente del corrupto puede ser virtud o, a para perdonarse, este se escuda en la fuerza de unas circunstancias que, por lo visto, le obligaron a ser así. Jessica Rabbit no era mala, la habían dibujado así. Esa era la podredumbre moral que testimonió el autor de Crematorio (2007), una que, al menos, se disimulaba. Matías Bertomeu se pretendía un señor, pero se conocía de sobra. Al menos montó un emporio. Ahora ya da igual, no hacen falta ni méritos. No se finge, si acaso se miente. Con los currículos si es necesario, un alarde de fatua vanidad que probablemente —por cutre— Chirbes no incluyó en sus novelas. A lo mejor para un personaje secundario le podría haber servido, pero poco más.

Seguramente no pudo imaginar tanta mediocridad. En eso no podemos culparle porque no está solo. Mientras vivía y escribía, un repartidor de tónica que hubiera llegado a presidente del Senado llevaría a gala ese blasón; sería la escalera a la que subirse para mirar hacia abajo a los que tuvieron que pasar por la universidad para llegar lejos. Haber sido alcalde dieciocho años no se consigue en la facultad, no necesita título falso. Los corruptos de antes se hacían nazarenos o pagaban las fiestas del pueblo. Era su forma de decir que habían nacido pobres, pero que iban a morir ricos. Tocaba pasárselo a los demás por las narices. Triunfar —aunque fuera robando— era un mérito. Ahora hay que disfrazarse detrás de títulos truchos.

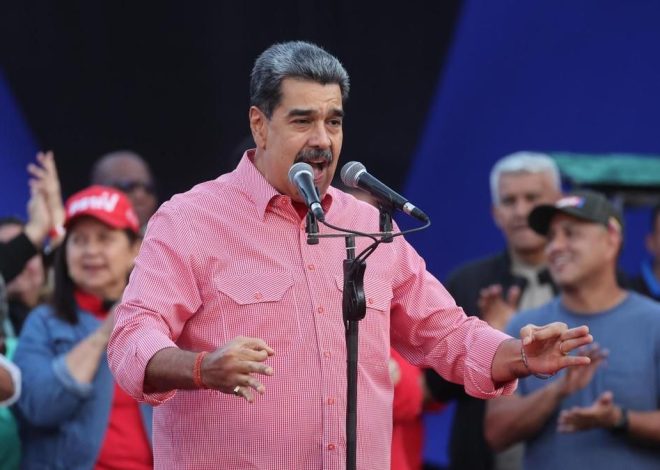

Rafael Chirbes, durante una entrevista, en una imagen de archivo.

Lo que sí cabe preguntarse es cómo habría manejado hoy su bisturí de tinta, cuando la maldad se ha vuelto tan cutre que se puede operar con cuchillo jamonero sabiendo que es difícil empeorar la herida. La España de Vox es tan lamentable que parece que no hay explicación. Si un obrero quiere cobrar menos; si una pareja de jóvenes confía en que le subirán los precios de los alquileres; si a una mujer le parece que las leyes para protegerla han ido demasiado lejos; y si las listas de espera para la sanidad pública no son tan largas que hay quien apuesta porque, además, empeore la calidad; ¿tiene que venir a explicárnoslo la literatura o cabe preguntarle a la psiquiatría? A lo mejor esperamos demasiado de Chirbes, queremos que vuelva para darle sentido al día a día, y simplemente es que le han puesto algo al agua.

Chirbes se le recuerda como el pintor de la corrupción, como a Goya le acompañarán siempre Los desastres de la guerra, pero su testimonio va mucho más allá. Crematorio y En la orilla (2013) —sus dos obras más populares—, vienen gestándose desde La larga marcha (1996), en la que comienza su ajuste de cuentas con su generación, la que levantó los adoquines y, al ver la playa, se hipotecó para comprar un adosado. Luego llegarían La caída de Madrid (2000) y Los viejos amigos (2003). Es el parte de defunción de sus compañeros de camino que, como luciérnagas, se sintieron atraídos por el brillo de una época, la de Felipe Gónzález y Carlos Solchaga, en la que el entonces ministro de Hacienda aseguraba que en España era el lugar de Europa donde resultaba más fácil hacerse rico. Era el principio del fin.

Se le considera injustamente un relator de la corrupción del PP, pero tuvo para todos. A la parroquia socialista, En la lucha final (1991), le hizo un traje de la misma talla que los que le confeccionaba el Bigotes a Camps. No extraña, dicho sea de paso, que cuando Ximo Puig, entonces presidente de la Generalitat, destinó más de 3.500 euros a regalar obra del escritor, este título no se incluyera en el lote. Después de todo, la obra de Chirbes todos cocían habas, aunque no todos se las zamparan a dos carrillos.

Rafael Chirbes, con las vistas al Montgó desde su casa de Beniarbeig.

Al alumbrar la pareja Crematorio y En la orilla, Chirbes se ganó a pulso como el escritor de la corrupción. Pero la etiqueta se queda pequeña. Son sus títulos más conocidos y leídos, pero como los genios que ven más lejos porque se alzan a hombros de gigantes, es precisamente el retrato de la Transición como cuento lo que les permitió llegar tan lejos. No son solo fotografías de la España de la corrupción, son la consecuencia de lógica del timo de la socialdemocracia cuyo derrumbe, pocos como él, supieron anticipar. Ninguno de los libros nace del momento, aunque retrate el momento cuando llegó. Entre los que de verdad habían corrido delante de los grises y mantenían sus ideales, y los que, en aquella época, supieron no celebrar una comunidad —un país— en el que la fiesta nunca se acababa, a duras penas se podría haber organizado un partido de fútbol. A él no le engañaron.

¿Todo Chirbes?

Tampoco hace falta exagerar. Pronto se relajará la presión para leerle y no volverá hasta que, en 2030, se recuerde el quince aniversario de su muerte. Pero no hay que volver a él por moda, sino por placer. Si la crítica ha reconocido unánimemente a Chirbes como uno de los mejores autores de las últimas décadas, eso no significa que haya que leerle todo por si toca presumir de erudición. Crematorio y En la orilla son, sin duda, obligatorios. No tanto por el nombre de su autor —hay quien los olvida—, sino por la cantidad de literatura que hay en sus páginas. Pero quedarse solo aquí y privarse de un placer lector. Se puede ser igual de feliz sin leerlos, pero no se puede entender del todo lo que nos ha traído hasta aquí —los alquileres inalcanzables, los sueldos congelados desde hace años, y del ‘el que pueda hacer, que haga’— sin pasar por sus páginas. Lo que no cuenta, lo anticipa o, como mínimo, lo intuye. Al morir joven, con 66 años, nos privó de testimoniar este presente sin futuro, ahora que la nostalgia nos recuerda que la esperanza fue lo último que perdimos.

Prolífico escritor, dejó diez novelas, cinco ensayos, y cuatro libros de memorias (uno, El año que nevó en Valencia, magníficamente maridado con los dibujos de Paula Bonet). No todo fueron grandes frescos históricos; tuvo tiempo para lo pequeño. De ahí nació La buena letra (1992), novela con quien mantuvo una relación de amor odio. También para ficcionarse a sí mismo en Mimoun (1988), basado en su experiencia en Marruecos —y la que le permitió consagrase desde su ópera prima—, o en su despedida como novelista, París-Austerlitz (2016). Que los que estemos hoy recordando estos últimos diez años sin él, y caminando por el filo de la navaja para que el lector crea que hemos leído toda su obra sin decirlo y evitar caer en un renuncio, no significa que todo vaya para examen. La suya era literatura de cuchara, que a veces apetece más y otras no tanto, pero nunca está de menos tener uno de sus libros en la mesita, por si algún día hay hueco para volver a él. Seguro que, ya puede pasar el tiempo con toda su mala baba, sigue de actualidad.

Rafael Chirbes, en el despacho de su casa de Beniarbeig.

En un libro, lo importante no es quién lo firma, sino lo que se afirma. Y lo que él contó fue la disección de los últimos estertores de una socialdemocracia que, tras la crisis de la corrupción se tornó en económica, se arrastra como un muerto viviente devorando a sus hijos, los pocos que ya le van quedando. Sobrevivirá mientras haya expertos de alquiler en los medios, pero no mejorará de salud. En su caso, a diferencia del intelectual de plaza consolidada en la administración y salpimentada de trienios, la náusea no era impostada sino real: aceptó su segundo Premio Nacional de Narrativa en 2014 —quizás por obvio, le pertenecía— pero los 20.000 euros fueron a la Casa de la Caridad.

Pero que el Chirbes que metía los dedos en la llaga no nos haga olvidar el que se los chupaba. Por eso no deja de hacer gracia —ahí está la Wikipedia para dar fe— que entre 1984 y 2007 fuera (sucesivamente) colaborador, redactor, redactor jefe, asesor de dirección, director y, cabe suponer, artista invitado, de la revista Sobremesa, mucho antes de que lo ‘gastro’ lo impregnara todo. Una labor que recuperó en Mediterráneos (1997) y El viajero sedentario (2004). Quizás entonces ya se dio cuenta de que, en determinadas compañías, se impone contar la cubertería no vaya a ser que falte algo. Puede que por eso solía insistir que, en cuanto decidió dedicarse únicamente a la literatura, dejó de frecuentar según que ambientes para no contaminarse. Así, en su refugio de Beniarbeig (Alicante), parapetado por su biblioteca, fue donde el cáncer de pulmón acabó con él. Fiel a sí mismo hasta la sepultura, pocos fueron los invitados a su entierro. Era “una especie de ogro social” en palabras del también escritor Alfons Cervera con el que compartía amistad y visión del mundo. También en eso, prefirió evitar según qué compañías que ni muerto te dejan en paz. Lo más parecido a un político que se acercó fue la directora general de Cultura, Carmen Amoraga, que acudió en calidad de persona, escritora y amiga, más que de alto cargo del gobierno del Botànic. Se murió, sí, pero queda Chirbes para rato.