De Almogía a Mauthausen: el homenaje de un pueblo malagueño a tres deportados a los campos de exterminio

Pedro Leiva fue asesinado en Gusen en octubre de 1941; otros dos vecinos lograron sobrevivir. Su pueblo natal les rendirá homenaje con una exposición y el descubrimiento de tres stolpersteine, piedras que recuerdan a quienes pasaron por los campos

Cómo dos malagueños acabaron en el campo de Mauthausen: la segunda diáspora de los huidos de La Desbandá

Pedro Leiva Pino nació en 1937 en Almogía, un pueblito al norte de Málaga, y murió en el campo de concentración de Gusen (Austria) en 1941. Las tragedias de España y Europa provocadas por el auge del fascismo explican que este hombre fuera asesinado a 2.500 kilómetros del pueblo que ahora, 85 años después, le rendirá un homenaje.

Militante, líder sindicalista y concejal socialista, la derrota de la República le obligó a dejar su familia atrás y cruzar la frontera en febrero de 1939. Como tantos otros, inició entonces un periplo por campos de internamiento franceses, hasta que fue capturado por los nazis el 20 de junio de 1940.

Su suerte quedó sellada cuando la dictadura franquista se desentendió de los prisioneros de guerra españoles simpatizantes de la República y acordó con Alemania su envío a los campos de la muerte. Desde Luckenwalle envió la última carta a su esposa. Después, Mauthausen. Y finalmente, Gusen, donde fue asesinado el 17 de octubre de 1941.

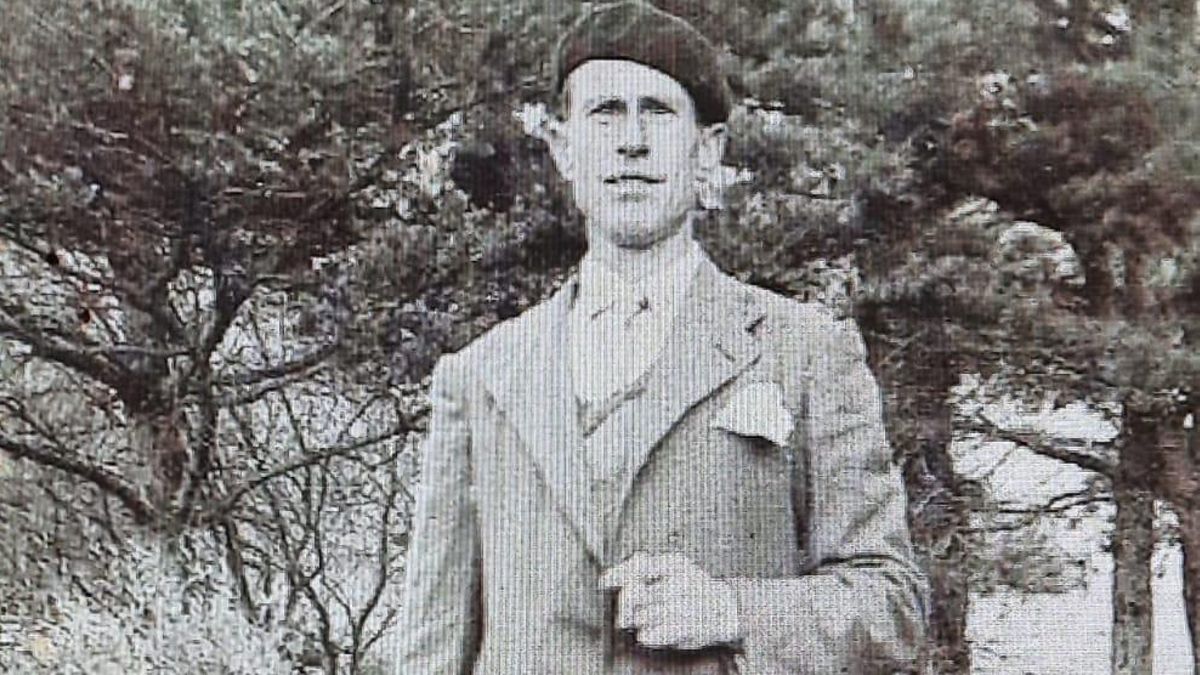

cedida

Sus vecinos Rafael Martín Morales y Pedro Díaz González tuvieron más suerte: el primero fue liberado de Buchenwald por el ejército estadunidense el 17 de enero de 1944, y vivió en Nantes hasta que falleció en 2012; el segundo fue registrado con el número 31.097 en el Stalag XVII-B, un campo para prisioneros de guerra en Krems-Gneixendorf (Austria), antes de ser enviado a Mauthausen y Dachau. Fue reencontrado por su familia en París en 1947. Vivió en Francia hasta su muerte, en 1999.

Tres piedras de homenaje y una exposición

La vida de estos tres moriscos (que es el gentilicio de Almogía) serán recordadas desde este viernes en Almogía. En la Plaza de la Constitución de esta localidad de poco más 4.000 habitantes a media hora de Málaga se instalarán sendas piedras cubiertas con una placa metálica en la que figuran sus fechas de nacimiento y muerte, y el campo de concentración por el que pasaron.

Tras las de Cártama, son las primeras stolpersteine en Málaga. Las stolpersteine [literalmente, “piedras de tropiezo”] son una especie de adoquines cúbicos de 10x10x10 centímetros que recuerdan a las víctimas de los nazis por toda Europa. El proyecto está impulsado por el artista alemán Günter Demnig, y tiene su origen en la negación de las deportaciones de gitanos a campos nazis por parte del Ayuntamiento de Colonia. Hoy hay unas 100.000 en el continente, al menos medio millar de ellas en España. En Andalucía la mayoría están en Córdoba.

Tras aprobarlo en Pleno por unanimidad, el Ayuntamiento de Almogía asumirá el coste de las piedras (132 euros por cada una, destinados a la Fundación Günter Demnig, sin ánimo de lucro). El descubrimiento de las placas coincidirá con la inauguración de una exposición impulsada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Almogía, en colaboración con el Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution, donde se mostrará documentación y objetos personales de estos deportados.

Caída de Málaga y La Desbandá

“En realidad, la historia de todos ellos es muy parecida y tiene como nexo su implicación política”, explica Juan Antonio Moreno, miembro de la Asociación. Almogía es un pequeño pueblo de la comarca del Valle del Guadalhorce (Málaga) donde la Guerra Civil y la represión posterior se cebaron con especial dureza. Desde principios del siglo XX los trabajadores del pueblo se habían volcado en la militancia en sociedades obreras, sindicatos y partidos de izquierdas. La represión franquista se lo haría pagar.

Tras el levantamiento fascista del 18 de julio Málaga quedó del lado republicano, pero acabó cayendo sin mucha resistencia en los primeros días de febrero de 1937. Almogía fue tomada por una columna de tropas fascistas italianas (Corpo Truppe Volontarie) que avanzaban desde el norte. El temor a las represalias, avivado desde la radio por Queipo de Llano, provocó la huida, primero desde el norte y el oeste de la provincia (las llamadas juías) y luego hacia Almería, de entre 100.000 y 150.000 personas, que fueron bombardeadas y ametralladas desde tierra, mar y aire. El episodio, largamente oculto al menos en público, se conocía en muchas casas como La Desbandá. Quienes luego regresaron a sus pueblos se encontraron con un panorama hostil, marcados por haber huido o por ser familiares de “rojos”.

Muchos no volvieron nunca y prolongaron la huida hasta Francia, donde fueron internados en campos de concentración por las autoridades francesas, que temían la influencia política de aquellos republicanos huidos. Los que tuvieron suerte pudieron enrolarse en las compañías de trabajo extranjeras, asignadas a tareas como el refuerzo de la Línea Maginot. Los menos afortunados acabarían en campos de exterminio nazi tras la ocupación de Francia. Se estima que unos 7.000 fueron deportados desde Francia, sobre todo a Mauthausen, después de que el Gobierno de Franco se desentendiera de ellos. Unos 5.000 murieron.

cedida

“Familias enteras quedaron rotas por la represión, el hambre y la ausencia”, explica Moreno. Las esposas de los tres moriscos, a las que también se homenajea este fin de semana (María Sánchez González, Louise Briquet y María Fernández Leiva) quedaban casi siempre como único sostén económico y moral de la familia.

Los supervivientes: pérdida y reencuentro

“Por un lado, siento alegría de que se reconozca quien fue; por otro, tristeza por lo que tuvo que sufrir. Hemos visto muchos documentales de campos de concentración, y ahora ya procuro no hacerlo, porque te imaginas lo que pasó allí”. Antonio Leiva es uno de los ocho nietos a quienes Pedro no pudo conocer. Cuando huyó de España dejó atrás cinco hijos y a su mujer, que durante años tuvo que convivir con el estigma impuesto por el bando vencedor. No tuvo fácil ni el elemental reconocimiento de la viudedad: en marzo de 1960 Alemania le concedió la pensión.

Cuenta su nieto que en aquella casa en la que él también se crio nunca se habló de cómo murió su abuelo. Era la figura ausente que había fallecido en Alemania, sin más detalles. “Mi abuela siempre vistió de negro, pero no hablaba de ello”. Décadas después, el propio Antonio empezó a seguir el rastro en Internet: dio con el lugar y la fecha de su muerte, pidió los archivos en Berlín, pero no logró mucho. La Térmica. Ahora, la asociación les ha entregado documentación de su vida en España, que la familia ignoraba: el acta de nombramiento como concejal, la constitución del sindicato de obreros del campo en el pueblo, la ficha en Mauthahusen…

La familia de Leiva no conocía hasta ahora a los descendientes de los otros dos moriscos que pasaron por los campos nazis. Sus historias son parecidas, pero tienen un desenlace radicalmente distinto: ellos sí sobrevivieron.

Afiliado al sindicato desde los 13 años, con 18 Rafael Martín Morales se marchó a Madrid, donde fue motorista bajo el mando del general Miaja en la defensa de la ciudad. Luego se puso al servicio de Largo Caballero en Valencia, como enlace entre el Gobierno y el Estado Mayor de la República. Tras la guerra, fue detenido en Francia pero logró escapar del campo de Argèles-sur-Mer. “Sabía bien lo que eran esos campos”, cuenta él en una entrevista en vídeo grabada en 2001. Tras la ocupación se unió a la Resistencia con los numerosos españoles de Burdeos. Fue detenido y enviado a prisión en diciembre de 1942, interrogado por la Gestapo, deportado a Buchenwald en enero de 1944 y liberado en mayo de 1945. Sólo volvió a España una vez, en 1964.

cedida

Pedro Díaz González pasó por los campos de refugiados de Francia, cuyas autoridades temían la influencia política de aquellos republicanos huidos. Para evitar la repatriación se integró en la compañía 59 de trabajadores extranjeros del ejército francés, destinada en Dunkerque y capturada al completo en junio de 1940. Desapareció tras pasar por Mauthausen y Dachau. María Sánchez, con quien se había casado en 1934, aguardó diez años noticias de su marido, hasta que en 1947 pudo viajar a Francia para reunirse con él.

“No hay que decaer, siempre hay que tener esperanza. Perdimos en España, perdimos aquí, pero yo esperaba que los franceses se levantaran de una manera u otra. Mira, yo digo que todo país que es sometido por otro está condenado. Así hicieron con los judíos entonces, que fueron fusilados, y ahora hacen lo mismo, ellos hacen lo mismo que hacían los alemanes”, decía en la entrevista que le hicieron Rafael Martín Morales, cuyo compromiso se extendió más allá de las guerras que le tocó sufrir.