Corsarios, los héroes mitificados que ofrecían esclavos a los terratenientes

Estos ‘piratas con papeles’ proveían de cautivos cuando había falta de manos libres para trabajar en zonas como Ibiza, donde a día de hoy son homenajeados. De la isla se fletaban naves para capturar musulmanes: cada esclavo podía costar, en el siglo XVI, unas diecisiete libras

La esclava que puso en jaque a la Corona española

Ramon Muntaner se plantó frente a los pequeños nobles que vivían en los palacetes y las casonas situadas en el anillo más alto de la colina amurallada. A sus casi setenta años, el alcalde de la Vila d’Eivissa era un hombre de armas y de letras que se sabía respetado. Hijo de un noble del Alt Empordà, conoció a Jaume I, el conqueridor, y Alfonso X, el sabio, durante su niñez. Luego sería soldado, capitanearía a los almogávares, guerrearía en Menorca o Sicilia, y escribiría una Crónica que lo convirtió en uno de los personajes más emblemático de la antigua Corona de Aragón. Pero su voluntad se la torcieron los cabezas de las familias más poderosas de aquella isla a la que le había enviado Jaume III de Mallorca para que Muntaner cumpliera su último servicio a la corona. El monarca se puso del lado de sus súbditos ibicencos, que enviaron síndicos a visitarlo a Perpinyà. Muntaner podía ser un anciano venerable al mando de la Universitat, pero la institución desde la que se gobernaba la isla tendría que ceder y permitir que un corsario forastero, pero domiciliado en Eivissa, pudiera ejercer su oficio.

Se trataba de una decisión política, pero el trasfondo era económico. Corría 1335, había pasado casi un siglo desde la conquista cristiana y la lógica demográfica aplastaba a los propietarios de las fincas más grandes y más fértiles. Al mismo tiempo, esos terratenientes eran los ciudadanos con mayores derechos sobre la explotación salinera. Casi extinguida la población musulmana que había permanecido en la isla, necesitaban nuevos brazos que cavaran viña y extrajeran sal a cambio de techo y comida. Esclavos. ¿Quién zarparía a cautivarlos? Los corsarios.

Ese episodio histórico es fácil imaginárselo cuando leyendo las investigaciones de Antoni Ferrer Abárzuza, recogidas en obras como Captius i senyors de captius a Eivissa. Una contribució al debat sobre l’esclavitud medieval. En ese trabajo, publicado en 2015, este historiador ibicenco buceó en la obsesión a la que le dedicó una tesis que obtuvo el premio extraordinario de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ferrer Abárzuza quería demostrar cómo el esclavismo fue un pilar maestro para sostener la sociedad de la isla entre los siglos XIII y XVI. Irremediablemente, sus pasos tropezaban una y otra vez con la misma relación. No había esclavos (o cautivos, Ferrer Abárzuza apuesta apoyándose en sus fuentes a no hacer distinciones) sin corsarios. Ni corso sin esclavitud. “A mí me interesan mucho [los corsarios] por su papel en esas capturas, y me interesan desde el análisis histórico, no por los pretendidos heroísmos del pasado”, avisa Ferrer Abárzuza, como si supiera que está deshojando una rosa con demasiadas espinas.

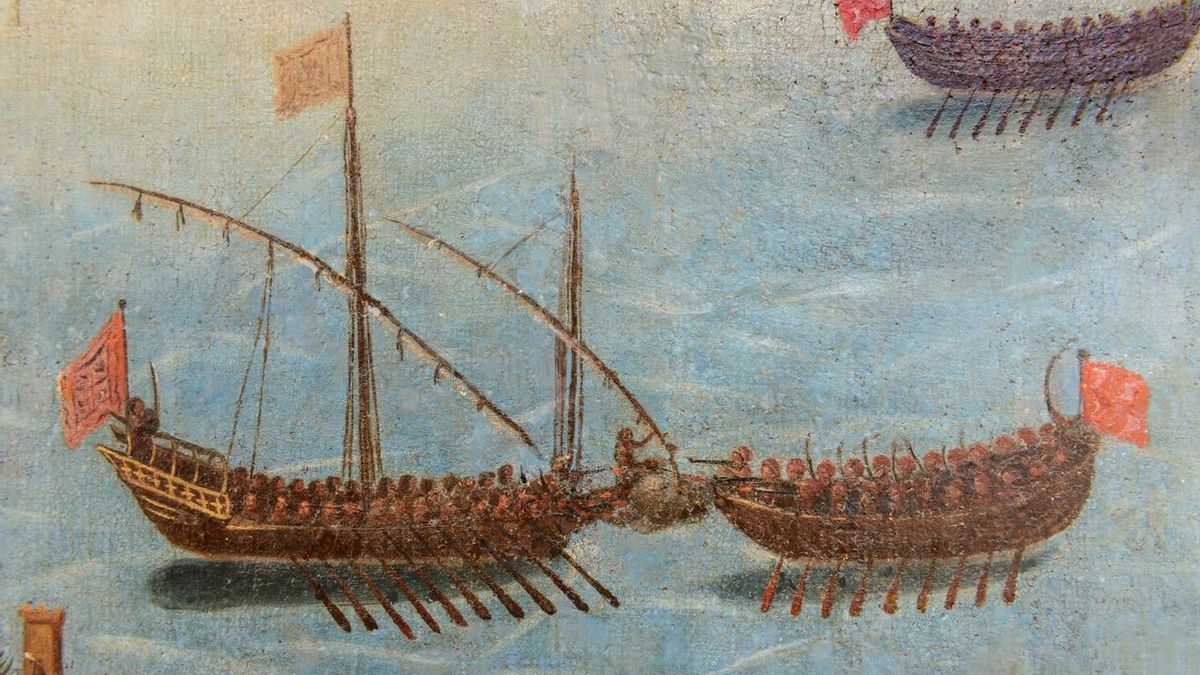

Embarcaciones corsarias ilustradas en el Llibre d’actes i contractes de 1506-1518, conservado en el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera.

La razón es simple: varias corrientes de la historiografía ibicenca, a la estela tardorromántica de Menéndez Pidal, llevan más de un siglo convirtiendo a los corsarios en muestra de orgullo identitario. Son ecos del pasado que resuenan en el presente: hay plazas y calles, hoteles y restaurantes, asociaciones de taxistas, la peña de un equipo de fútbol y hasta un partido político –de escaso éxito electoral– bautizados en honor de estos piratas con papeles. Y un homenaje veraniego, el día de Sant Salvador, patrón del barrio de la Marina, que el PP recuperó cuando volvió a mandar en el Ajuntament d’Eivissa en 2023. Siete legislaturas antes, un pacto de centroizquierda lo había eliminado del programa de las Festes de la Terra.

Desde hace dos veranos, un sable –que perteneció a Antoni Riquer i Arabí, el cosario ibicenco más famoso– se pasea por las calles en las que antes de que llegara el turismo vivieron familias que comían gracias a que de madrugada un pescador salía a la mar y en tierra manos femeninas se quedaban remendando redes. Es el mayor atractivo de una comitiva que comienza en la iglesia de Sant Elm y concluye bajo un obelisco en el que se depositan coronas de flores y se loa a los héroes del pasado. Vicent Ribas Prats, obispo de Eivissa y Formentera, dijo en el último homenaje: “Los corsarios han sido instrumentos de la providencia”. Rafael Triguero Costa, alcalde de la capital ibicenca, tampoco se quedó corto: “Los corsarios nos enseñaron que es importante luchar por aquello que es de todos y no rendirnos en los momentos difíciles”. De su relación con el esclavismo, ni una palabra.

Desde hace dos veranos, un sable –que perteneció a Antoni Riquer i Arabí, el cosario ibicenco más famoso– se pasea por las calles de la capital de la isla. De la relación de los corsarios con el esclavismo poco se habla

Una acción bélica entre un barco inglés y navíos turcos, como los que desembarcaban en Eivissa para hacer cautivos.

La RAE no relaciona corso y esclavitud

La Real Academia de la Lengua Española tampoco mezcla esos dos conceptos. “Campaña que hacían por el mar los buques mercantes con patente de su Gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas” es la definición que da a la palabra corso. Una labor defensiva en las guerras de religión (primero contra los turcos, después contra los británicos) que, como ocurrió en Eivissa, le dio prestigio, pero los estudios de Ferrer Abárzuza son contundentes: “En Eivissa no hay protocolos materiales que nos expliquen cómo se organizaba el negocio (los libros de los notarios se han perdido), pero en Mallorca, sí, y además son muy antiguos, del siglo XIII. Es muy interesante ver cómo cualquiera que tenía cuatro duros los invertía en la expedición que hacía fulano de tal. En viático contra sarracenos”, se escribía. Se trataba de “expediciones costosas”. Si no se disponía de barco propio, se debía “noliejar” –contratar– y dotarlo de “provisiones, armas y tripulación”. “Los marineros eran, a la vez, guerreros, y se embarcaban a riesgo: sus beneficios dependían de los cautivos que apresaran. Aquellas expediciones no eran para nada una inversión segura: podías ganar mucho o perderlo todo. Los veinticinco o treinta hombres que iban a bordo sabían que se jugaban la vida”.

Los marineros eran, a la vez, guerreros, y se embarcaban a riesgo: sus beneficios dependían de los cautivos que apresaran. Aquellas expediciones no eran para nada una inversión segura: podías ganar mucho o perderlo todo. Los veinticinco o treinta hombres que iban a bordo sabían que se jugaban la vida

Estos detalles los ha explicado Ferrer Abárzuza en público. Por ejemplo, durante una conferencia celebrada en el Casino des Moll y que, incluida también en el programa de fiestas municipal, era el contrapunto crudo y realista a la visión legendaria del pasado que predomina en las instituciones. El historiador es aséptico y resume así un asunto donde el valor solía supeditarse a la ganancia económica: “Claro que había asalto de naves, pero eran el último recurso. Se preferían las emboscadas en tierra. Los otros barcos tendían a defenderse, pero los campesinos estaban indefensos trabajando en una huerta. El rango de acción de los corsarios ibicencos eran las taifas alicantinas y murcianas, primero, y luego las costas del Reino de Granada y del Magreb”.

Y, aunque contaban con una cédula real que los acreditaba para saquear flotas y territorios enemigos, saltarse las leyes medievales tampoco era extraño entre quien se apuntaba al corso: también se robaba al vecino. En el siglo XV, Ferrer Abárzuza tiene documentado un ataque ibicenco a un barco aragonés frente a las playas de Colliure, en el Rosselló. Antes, a finales del siglo XIII, recién conquistadas Eivissa (1235) y València (1238), se recogen incursiones ibicencas en suelo valenciano: las aljamas –comunidades musulmanas– seguían siendo muy numerosas al otro lado del Canal de Dénia. Aunque estuvieran bajo el dominio de la misma casa real, desembarcar allí para capturar moros era una tentación muy fuerte.

Aunque contaban con una cédula real que los acreditaba para saquear flotas y territorios enemigos, saltarse las leyes medievales tampoco era extraño entre quien se apuntaba al corso: también se robaba al vecino

“Si luego llegaban denuncias, que se produjeron, ya se solucionaría el problema. Primaba la urgencia. Los prohombres necesitaban cautivos cuando había falta de manos libres que pudieran trabajar. Décadas después de la conquista cristiana se comprobó que era difícil que se produjera un crecimiento demográfico que provocara una emigración de payeses sin tierra hacia la vila para ponerse al servicio de los señores. Y a diferencia de esos colonos que se habían asentado en el interior para cultivar tierras más duras y escarpadas, los prohombres constituían una clase social que no concebía trabajar con sus propias manos”, dice Ferrer Abárzuza.

De ahí que se fletaran naves –de unos quince metros de eslora, impulsadas con remos– para capturar musulmanes. Los sarracenos resultaban mucho más rentables que los griegos, tártaros o rusos que los mercantes de las repúblicas de Génova o Venecia intentaban vender (y alguna vez lo conseguían) en el puerto de Eivissa cuando atracaban para llenar sus bodegas de sal. Y, aun así, no era barato comprar a un sarraceno: cada esclavo podía costar, en el siglo XVI, unas diecisiete libras, cuando el ingreso mínimo para tributar (y participar de la extracción salinera) era de cincuenta libras anuales. De ahí que las familias que el historiador ha podido documentar como esclavistas fueran un lobby tan poderoso como minoritario: eran 48 en 1467; 86, un siglo después; entre el 10 y el 15% de quienes pagaban impuestos.

Cuadro que representa la batalla de Preveza, donde Barbarroja, bey de Argel, se enfrentó a la flota de Carlos I.

El poder de las familias esclavistas

En un escenario tan aislado como el de la política ibicenca durante la Baja Edad Media y el Renacimiento, Ramon Muntaner lo comprobó, se hacía lo que esas familias poderosas querían. Poco después de la conquista catalana ya hay una petición formal para construir unas atarazanas que fabriquen embarcaciones con un objetivo muy claro: cautivar. En 1277, el Arzobispo de Tarragona la concede. Décadas más tarde, ya en el siglo XIV, a Pere IV, El Cerimoniós, se le formula una súplica parecida, aprovechando que la peste negra ha hecho estragos en la isla y que el monarca ha reunificado la Corona de Aragón al conquistar a su primo Jaume III el Reino de Mallorca: permiso para armar más naves corsarias. En el siglo XV, la piratería esclavista está tan institucionalizada que desde la Universitat d’Eivissa se otorgan subvenciones para que los astilleros produzcan galeotas, pequeñas galeras que lo mismo servían para el comercio como para la rapiña.

–¿Quién se embarcaba en un barco corsario? ¿Eran ibicencos o buscavidas que recalaban en la isla, como el corsario forastero al que le acaba dando permiso Ramon Muntaner para ejercer en Eivissa?

–No nos han llegado listas de tripulantes, pero sospechamos que la mayoría eran ibicencos porque la riqueza de la pequeña nobleza insular –responde Ferrer Abárzuza– la constituía la exportación de vino y el trabajo en la salinera, que era durísimo; el mineral se picaba a mano y se cargaba a la espalda. Como era difícil en aquella época la especialización total, se diversificaba el riesgo y se practicaba una política matrimonial para casar a los hijos con alguien de igual o superior posición (más pobre era un fracaso). Por eso, algunos incluso practicaban directamente el corso para sacarse un beneficio extra. Había tiempo para todo: las campañas corsarias se desarrollaban en verano. Un ejemplo muy claro es el de Guillem de Castelló, un prohombre del siglo XIV que fue a la vez dueño de una bodega, señor de cautivos y corsario.

Grafito tallado sobre la argamasa fresca de las murallas renacentistas de Dalt Vila: data de mediados del siglo XVI y representa una galeota.

Cautivos ibicencos en manos turcas

La caída de Constantinopla en manos turcas (29 de mayo de 1453) y la caída de Granada en manos castellanas (2 de enero de 1492) cambiaron la Historia. También, la del corso ibicenco. Mientras en la Península Ibérica empezaba a mirarse hacia América, el Imperio Otomano tomó el control en el Mediterráneo. Zarpar a cautivar no sólo se volvió más peligroso, sino que se giró la tortilla: ahora eran los habitantes de las Illes Balears quienes corrían el riesgo de convertirse en esclavos. El cancionero popular de las Pitiüses está lleno de historias de hermanas, hijos o sobrinos que acaban en manos musulmanas. Son los tiempos del almirante Jeireddín Barbarroja y los desembarcos en Ciutadella, Pollença (ambos en 1558) y Sóller (1561). A Eivissa, tan cerca de Argel, Felipe II traerá ingenieros italianos para levantar unas imponentes murallas alrededor de la vila y, ya en época borbónica, se plantarán torres de vigía en los cabos más importantes del litoral.

La amenaza era evidente. Formentera, despoblada desde la peste negra, se había convertido en puerto base –refugio, agua, leña– para la piratería turca. “En esa época, los corsarios ibicencos intentan sorprender al enemigo. Lo atacaban con llaüts o con las barcas de la sal, aprovechando su conocimiento de aquellas aguas poco profundas. Iban, claro, a convertir en cautivos a aquellos corsarios que los hostigaban”, comenta Ferrer Abárzuza. El historiador también ha buceado en los intercambios de cautivos que se producían en aquella época. Existían códigos –banderas, saludos– y rincones costeros –con una toponimia explícita: Punta des Catius, Cala Corsa o Cursa– para comunicarse y negociar: tus esclavos por los míos.

–¿Esos intercambios humanizarían el corso en aquella época?

–Aquí es donde debemos evitar el ‘nosotros contra ellos’: las visiones homogéneas de la sociedad. ¿Quién sufría los ataques corsarios? Los campesinos. Los de aquí y los de allí. ¿Quién hacía de corsario y mantenía vivo el corso para poderse proveer de cautivos? Los ricos. Si eras pobre y tenías la mala suerte de tener una hija o un hermano cautivo tenías que endeudarte para intentar pagar el rescate.

¿Quién sufría los ataques corsarios? Los campesinos. Los de aquí y los de allí. ¿Quién hacía de corsario y mantenía vivo el corso para poderse proveer de cautivos? Los ricos. Si eras pobre y tenías la mala suerte de tener una hija o un hermano cautivo tenías que endeudarte para intentar pagar el rescate

Los cien esclavos que se ahogaron frente al islote de s’Espardell en junio de 1607 durante una batalla naval entre una flota de catorce galeras genovesas (a las órdenes de la Corona Española) y una flotilla otomana (dos galeotas y una fragata) que empezó en Eivissa y terminó en Formentera serían un buen ejemplo de lo que dice Ferrer Abárzuza. El episodio está narrado en Galiotes! Una batalla oblidada, otro de los libros en las que ha participado el historiador ibicenco al lado de colegas como Antonio Espino, Marcus Heinrich Hermanns o Antoni Tur Torres. Los muertos fueron los remeros, cristianos, y estaban encadenados cuando la nave se fue a pique. En cambio, los tripulantes, musulmanes, consiguieron saltar al agua y fueron capturados.

Sustitutos de la Armada Real sin dejar de esclavizar

Ferrer Abárzuza no ha estudiado el siglo XVIII, la época donde están documentados los episodios bélicos –el enemigo cambió: de turcos a británicos; la hazaña de Riquer fue capturar una fragata inglesa durante las guerras napoleónicas– que llevaron al Ajuntament d’Eivissa a levantar un obelisco en honor a los corsarios a principios del siglo XX, pero advierte: “El corso ibicenco terminó en 1830, cuando los franceses desembarcan en Argelia”. La razón no es otra que la imposibilidad de cruzar al norte de África para apresar cautivos en unos tiempos en el que el pensamiento abolicionista comienza a ganar posiciones en España.

“Conozco lo que he leído de otros historiadores como [Isidor] Macabich y, por supuesto, Pere Vilàs y José María Prats, pero el corso del XVIII, aunque siempre estuvo controlado por la monarquía, es una actividad que ya está institucionalizada. El caso de Eivissa es una anomalía: mientras el corso va desapareciendo en el resto de la Corona, por la implantación de la Armada Real, son los corsarios ibicencos los que cumplen esa labor defensiva, que les da incluso títulos de la Marina: algunos llegan a ser capitanes de corbeta y tenientes de navío. A los Borbones ya les va muy bien porque les habría costado una cantidad económica enorme tener un barco destacado en la isla”, comenta el historiador.

Un ahorro convertido en ingreso real: figuran lotes de cautivos incluidos en los barcos capturados por los corsarios ibicencos hacia 1740. Un botín que, después de reservar la quinta parte que le correspondía al rey –un Felipe V ya cincuentón– se subastó. Como si las personas fueran mercancía.