La historia silenciada de las mujeres africanas esclavizadas de Canarias: “Sus técnicas constituían un saber específico”

La historiadora Claudia Stella Geremia ha estudiado el rol que desempeñaron las mujeres traídas a la fuerza desde el continente vecino hasta el Archipiélago canario durante la Edad Moderna

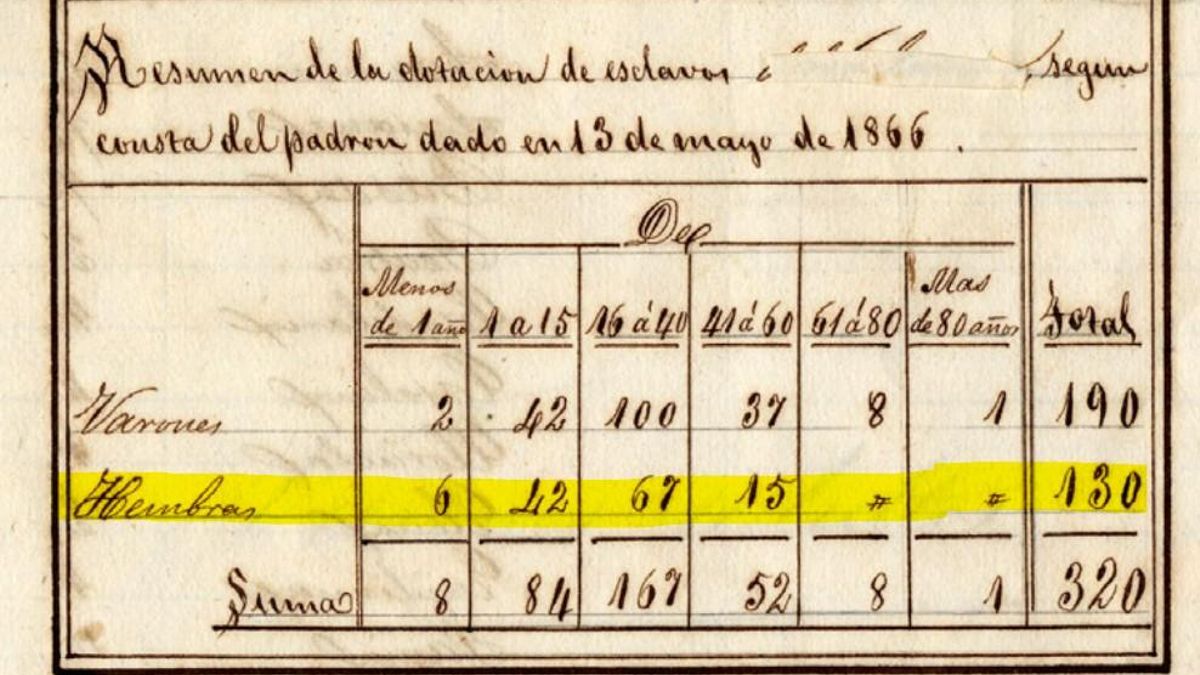

Rosalía, Antonio, Viviana y Simón Gómez: la última generación de personas esclavizadas descendientes de africanos en Canarias

Canarias tuvo un papel relevante en el comercio de personas esclavizadas. Por sus puertos pasaron los barcos con destino a América y, en un porcentaje menor pero significativo, desembarcaron aquellas personas que serían forzadas a trabajar en las Islas. Pero, ¿cómo eran las tradiciones, vidas y cultura de los que permanecieron en las Islas? Esta es la pregunta de la que partió la historiadora Claudia Stella Geremia y cuyas respuestas forman parte de sus investigaciones, en las que ha puesto el foco en las vidas de las mujeres esclavizadas de origen africano acusadas de brujería por la Inquisición. “Mi trabajo busca devolver centralidad a la experiencia de las mujeres, que en la mayoría de las veces estaban silenciadas por los inquisidores y los hombres”, reconoce.

Geremia, Doctora en Historia Moderna por la Universidad de Florencia y por la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e investigadora de la Universidad de Venecia, ha centrado su investigación en el papel de las mujeres esclavizadas en Canarias en la Edad Moderna. Para abordar este tema ha estado estos días en el Instituto de Estudios Canarios en Tenerife, donde ha impartido una ponencia en el seminario Esclavitud, género y familia, siglos XVI-XI. Aunque el interés que suscita este tema en el mundo académico ha llegado también a la Universidad de Harvard, donde la historiadora ha visibilizado el papel de las mujeres durante la trata trasatlántica en Canarias a través de su colaboración con el Centro de Estudios Africanos (Hutchins Center).

“Canarias y la Macaronesia fueron un laboratorio de preparación del sistema de esclavitud que se va a exportar a América”, defiende. Geremia reivindica la importancia de “probar” que Canarias tuvo un rol activo en el sistema esclavista, ya no solo por su participación en el tráfico de esclavizados, sino como lugar de recepción de miles de personas que se asentaron en las Islas e intentaron preservar sus costumbres y conocimientos, todo ello bajo la vigilancia del sistema inquisitorial. Por ello, más allá de las cifras de personas que han formado parte de la historia de Canarias durante 300 años, la investigadora sentía que había un hueco en el relato que se quedaba huérfano: “Necesitamos saber algo de la cultura de la gente que llegaba”, enfatiza.

En Canarias, la particularidad de las prácticas que desarrollaron las mujeres venía ligada por su cercanía geográfica con África. Salvo en Andalucía, donde según la historiadora también había una alta presencia de africanas esclavizadas, en muchos de los territorios de la Monarquía española de la época, los rituales se habían cristianizado. “En Canarias está claro que había herencia africana, del norte y de occidente, y eso es muy peculiar”, subraya.

Para los tribunales de la Inquisición, el mantenimiento de estas prácticas y costumbres era motivo enjuiciamiento. Los archivos preservados de esta institución son los que han permitido a Geremia ahondar en las vidas de estas mujeres que vivieron en Canarias entre los siglos XVI y XVIII. “A partir de las fuentes inquisitoriales y parroquiales analizo las múltiples violencias que marcaron su vida, así como su capacidad de agencia. Entiendo agencia como la transmisión de prácticas culturales, rituales de origen africano, la construcción de redes familiares en el contexto de opresión y su participación en la formación de sociedades atlánticas multiculturales en el contexto de Canarias”, detalla.

Para la historiadora, uno de los legados más importantes que trajo consigo la presencia de esclavizados fue la construcción de una sociedad canaria multicultural que ha llegado hasta la actualidad.

Las mujeres esclavizadas acusadas de brujería y juzgadas por la Inquisición vivían bajo sospecha constante. Un marcador determinante era su color de piel. La historiadora apunta que en las primeras páginas de los juicios inquisitoriales se especificaba el color negro de piel de la acusada, como el caso de Catalina, una mujer esclavizada acusada de “negar a dios” y a la que se describe como “negra bozales”, tal y como recoge la propia historiadora en uno de sus ensayos.

La historiadora Claudia Stella Geremia. (CEDIDA)

En el mismo documento se detalla que la acusada relató durante el juicio que procedía de Guinea, que su familia era originaria de Nigeria y que había sido trasladada primero a Cabo Verde, antes de ser vendida en Las Palmas de Gran Canaria. “Ser negra al ser esclava o si quería ganar su libertad eran indicios para ser sospechoso, porque cuando una mujer era blanca, en la primera página del juicio nunca vas a encontrar Catalina, la blanca”.

Bolsas mandinga

Uno de los descubrimientos de la investigadora en Gran Canaria fue el uso de las bolsas mandinga, procedente de una de las culturas predominantes de África occidental. Estas bolsas se usaban como talismanes en cuyo interior se guardaban imágenes de santos, oraciones, plegarias o piedras de varios tamaños y colores con la intención de protegerse o incluso para encontrar marido en la noche de San Juan. “Esto es muy importante. Al otro lado del Atlántico, como en Brasil, Cartagena de Indias o Cuba está demasiado estudiado el uso de ese amuleto, pero en Canarias nunca nadie habló de esto”, revela. De hecho, esta práctica continúa en la actualidad en Cuba o África occidental. “Las bolsas mandingas las descubrí gracias a las cartas guardadas por el Museo Canario. En los procesos, las mujeres acusadas de hechicería, por ejemplo, cuentan que utilizaban ese tipo de amuleto. Cuentan que era necesario guardarlo, y así la gente no podía verlo para que no las delataran. Y al mismo tiempo, cuentan que se las habían enseñado a hacer la abuela o la mamá. Esto es claramente de procedencia africana” concreta.

El uso de rituales africanos en Canarias, ya mezclados con otras creencias, incluso saltó el Océano y llegó al Caribe, donde perviven las santiguadoras, una figura que en Canarias la representan mujeres que mediante los rezos buscan la sanación de sus allegados. En este sentido, la historiadora indica que los documentos de los juicios inquisitoriales en Cuba y Canarias guardan muchas similitudes en lo referente a los ritos de sanación de las personas.

Geremia ha querido centrar su estudio en los objetos usados por estas mujeres y que representaban también una manera de resistencia. Amuletos, talismanes o instrumentos de adivinación del futuro o para conocer algún episodio del pasado han servido para desentrañar el mundo espiritual y de adaptación de estas mujeres. “Las habilidades manuales y técnicas curativas de esas mujeres constituían un saber específico para la sociedad canaria de la Edad Moderna”, destaca.

Para llegar a estas conclusiones, lleva tiempo consultando los archivos conservados en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Geremia señala que, a diferencia de otros territorios que formaron parte de la Corona, donde gran parte de los archivos fueron destruidos, en Gran Canaria se conservan íntegramente.

La historiadora comenzó su investigación en Sicilia sobre las brujas que vivían en la isla durante la presencia de la Corona española y después quiso hacer una comparativa con los otros territorios insulares de la Monarquía. Para ello se trasladó a Canarias, donde encontró algo que no esperaba: “Cuando llegué al Museo Canario me di cuenta de que había un montón de cartas, de procesos, en la versión integral que ningún sitio de la Monarquía española tiene. Por eso es precioso. En ningún otro lado tenemos los procesos integrales como en Canarias”, concluye.