Jueces parciales (y II)

Los efectos del trato moderado, y hasta respetuoso, en la Transición de una parte de la magistratura ante los deltos del fascismo subsisten en las respuestas jurisdiccionales

La Transición, “una etapa de cambio que parte de la realidad del franquismo, aunque este estuviera en proceso de desmantelamiento y paralelamente se estuviera configurando la democracia parlamentaria” (Carme Molinero).

En España, en 1983, a la democracia que ya estaba instaurada desde 1978 -año de la Constitución- algunos tribunales la llamaron, con un penoso eufemismo, “transformación evolutiva liberalizadora”, expresión de miedo y, quizá, de cobardía. No es de extrañar que, treinta y tres años después, con motivo de la presentación del documental ‘El Papus, anatomía de un atentado’, de David Fernández de Castro, el ilustre periodista, Antonio Franco, afirmara: “Nunca hubo simetría. A quienes atentaban desde la izquierda se les perseguía; a los de derechas, no”, añadiendo: “Ni policías ni jueces actuaron como árbitros”.

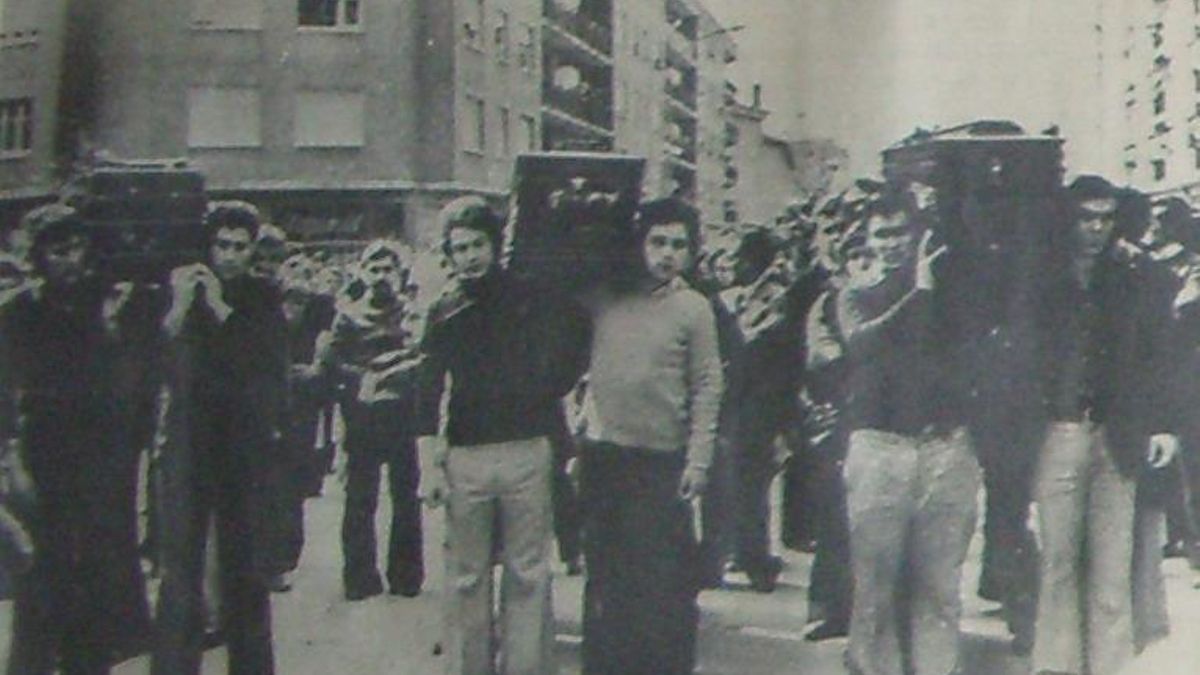

En el presente análisis es obligado referirse a la tragedia de Vitoria, el 3 de marzo de 1976. Dicho día, los trabajadores de Forjas Alavesas celebraban un encuentro sobre su futuro y, para ello, se reunieron en la Iglesia de San Francisco de Asís. Durante la tarde, sin motivo que lo justificara, aparecieron una unidad militar -la Compañia de Reserva de Miranda de Ebro- y la Policia Armada. Sin que concurriera ninguna razón que lo justificara, dichas unidades exigieron el desalojo de la iglesia, a lo que se negaron o resistieron los allí reunidos. Inmediatamente, las unidades comenzaron el lanzamiento de gases lacrimógenos, incluso dentro de la sede, lo que obligó a los congregados a salir del templo. Inmediatamente, las unidades militares y civiles comenzaron a disparar sus armas de fuego, generándose una verdadera catástrofe. Cinco trabajadores resultaron heridos de muerte y se calcula que más de cien resultaron heridos, dos de ellos, de 17 y 19 años de edad. Ante esta masacre absolutamente injustificable, la jurisdicción militar parece que abrió un procedimiento que, sin más, fue archivado. Es evidente que fue el resultado de las decisiones de las autoridades militares, radicalmente injustas y muy gravemente lesivas para todas las víctmas, especialmente para las familias de los asesinados.

El trato moderado, y hasta respetuoso, que una parte de la magistratura española otorgó a las actuaciones delictivas del fascismo español y a la farsa de los tribunales franquistas, constituye una evidente expresión, diciéndolo en términos de Hannah Arendt, de que el totalitarismo no había sido “definitivamente vencido”. Y que subsisten los efectos del mismo en las respuestas jurisdiccionales, como consecuencia de que el franquismo, como fenómeno totalitario, hizo “estallar nuestras categorías de pensamiento político y nuestros criterios para los juicios morales”.

Arturo Ruiz fue otra víctima mortal del franquismo olvidada por la justicia. Su asesino reconoció sin titubeos haber sido quien le disparó en una manifestación en Madrid, el 23 enero de 1977, como miembro del escuadrón fascista, la Triple A, irrumpiendo al grito de “¡Viva Cristo Rey!”. Ese asesinato fue objeto de un proceso ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sin embargo, la investigación, ante la pasividad judicial, fue obra de periodistas. La ciitada Sala dictó un auto el 28 de julio de 2023 denegando, por prescripción del delito, la petición de los familiares de reabrr las dilgencias. En ese proceso se emitió un voto particular discrepante, que alegó que el crimen se produjo en el marco de una “violencia política sistemática” destinada a impedir “cualquier avance democrático, generando terror en la población”, por lo que el delito era “imprescriptible y no amnistiable”.

El análisis anterior, sobre el activismo delictivo de la extrema derecha durante la Transición, fue ampliamente ratificado y superado por el contenido en la sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de marzo de 1983, en relación al atentado contra la revista El Papus en Barcelona. Análisis que refleja la pasividad -¿o también las complicidades?- del aparato policial con los movimientos fascistas y la debilidad y, en fin, la incapacidad de la administración de justicia para enfrentarse eficazmente a esa delincuencia terrorista de extrema derecha, todavía con apoyos en ciertas “esferas de poder”.

La Audiencia Nacional relata que “el 20 de septiembre del repetido año [1977], sobre las 11,40 horas, persona o personas desconocidas, ni de las que pueda asegurarse actuaran en nombre o bajo la dirección de la organización clandestina J.E.P., entregaron un maletín con explosivo activado no identificado al conserje del edificio [Juan Peñalver Sandoval] sito en la calle Tallers [a quien] le explotó entre las manos y le produjo la muerte instantánea”. La explosión causó lesiones de diversa gravedad a trece personas, una de ellas con “secuelas irrecuperables para el trabajo y declarada inválida permanente definitiva”.

El tribunal argumentó que “la excesiva demora en el ritmo de la instrucción del sumario, que duró más de cuatro años; circunstancias todas que han determinado que este tribunal no pueda formar una sólida convicción respecto a que alguno o todos de los acusados por el hecho núcleo del procedimiento (explosión de un artefacto en la redacción de la revista El Papus con luctuoso resultado), sean realmente partícipes en la consumación del hecho (…) por lo que quedan amparados por el beneficio de la duda”.

Es dificil encontrar en la administración de justicia española mayor reconocimiento de ineficacia y pasividad en la investigación de un delito de asesinato y terrorismo. Y, precisamente ante sujetos, investigados o no, acusados o no, que formaban parte de la organización política del Estado franquista, el llamado «Movimiento Nacional» y sus milicias armadas, con la colaboración del aparato policial político del franquismo y de la justicia. En fin, una palpable evidencia de que, cuatro años después de la muerte del dictador, la estructura represiva de la aparentemente extinta dictadura aún funcionaba.

El tribunal condenó al autor principal por un delito de terrorismo en grado de conspiración y de un delito de tenencia ilícita de armas, además de penas menores a los otros cuatro acusados.

Los hechos que a continuación se exponen tuvieron lugar a raíz del homicidio, el 13 de mayo de 1978, de Agustín Rueda Sierra. El caso fue el objeto del sumario 21/1978, instruido por el Juzgado de Instrucción de Madrid n.º 2. Y la sentencia la dictó la Audiencia Provincial de Madrid el 9 de febrero de 1988, ¡diez años después de producirse los hechos punibles! Agustín se encontraba ingresado en la prisión de Carabanchel, cuando varios funcionarios del centro le propinaron una intensa y prolongada paliza. El tribunal razonó de esta forma: “Queda acreditado que el fin del apaleamiento era quebrar la voluntad del recluso Agustín, que en esta paliza participaron al menos ocho funcionarios, que los instrumentos empleados (fueron) sustancialmente defensas reglamentarias de goma”. El informe de autopsia practicado por los médicos forenses acreditó que la causa directa e inmediata de la muerte de Agustín Rueda fue: 1) Que se trata de una muerte violenta. 2) Que su causa ha sido un shock traumático. 3) Que este ha sido la consecuencia de un apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y “técnico”. 4) Que no ha habido asistencia correcta desde el momento de las lesiones hasta la muerte. Y el resultado de dicha agresión es que los funcionarios condenados lo fueron por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. Es decir, ¡como si se hubiera tratado de un accidente de tráfico! Esta era una parte de la Justicia que, entonces, soportaba España.

Y cómo no referirnos al atentado, el 30 de octubre de 1978, contra la sede de El País en Madrid por un grupo de extrema derecha que, además de dos heridos -uno de ellos de máxima gravedad-, causó la muerte de uno de sus conserjes, Andrés Fraguas, de 19 años de edad.

Ante esta trágica realidad, es exigible, cuando menos, una Memoria Democrática rigurosa que haga posible su difusión y su imborrable conocimiento.