Los niños del Salto: 60 años de memoria tras la mayor tragedia laboral de España

En el embalse del Salto de Torrejón, en Cáceres, un accidente el 22 de octubre de 1965, se llevó la vida de decenas de trabajadores; hoy, sus hijas e hijos siguen recordando la infancia interrumpida y propiciando reencuentros que cierran un ciclo de dolor y memoria

El desastre de Torrejón: la ocultación, el silencio y la memoria del mayor accidente laboral de la historia de España

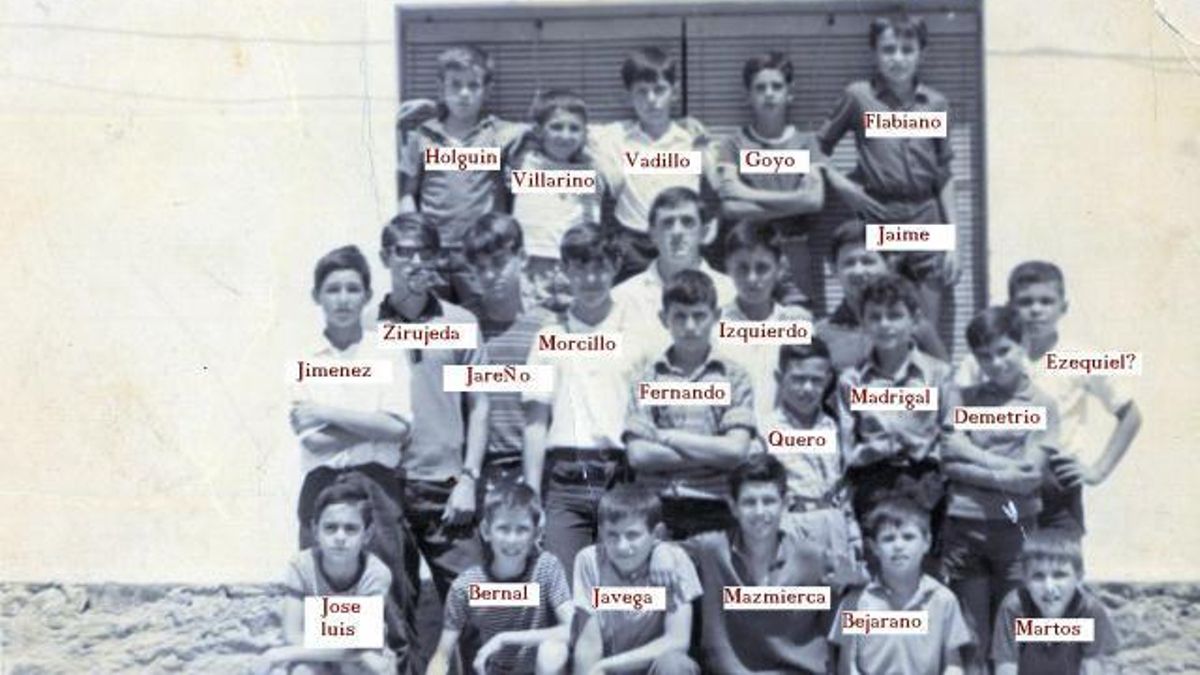

En un cuaderno sin terminar, unos deberes escolares quedaron pendientes aquel 22 de octubre de 1965. El maestro don Miguel había puesto tareas a su alumnado del poblado del Salto de Torrejón, en Cáceres, pero el accidente laboral más importante de la historia de España interrumpió las clases de manera abrupta. Cincuenta años después, uno de aquellos niños, Fernando, se reencontró con el maestro y le entregó los deberes hechos. Don Miguel los corrigió y los calificó. Ese gesto sencillo y emotivo simboliza la memoria que se niega a desaparecer, la justicia simbólica que llega tarde, pero llega. El cierre de un ciclo vital para poder empezar otro.

El periodista extremeño Urbano García, que lleva más de 25 años investigando la tragedia, recuerda: “He dedicado a esto mis ratos libres, mis vacaciones, mi tiempo. No por obsesión, sino porque detrás del accidente del Salto está la vida de centenares de familias, de unos niños que vivían en un paraíso que se transformó en infierno en cuestión de horas”. Murieron más de un centenar de trabajadores, en su mayoría obreros sin cualificación, aunque las cifras del franquismo rebajaron a 54 el número de víctimas mortales.

Urbano comenzó a interesarse en esta historia en 1988, cuando recibió documentos y testimonios de personas que conocían el accidente y sus antecedentes. Es más, su padre y abuelo desde su panadería de Plasencia, llevaban el pan hasta el Salto. La investigación se consolidó años más tarde gracias a mensajes de antiguos niños del Salto en Internet, como el propio Fernando, que buscaba reencontrarse con sus compañeros de pupitre y de juegos. Esto permitió recuperar recuerdos, reconstruir vidas y organizar homenajes hasta el momento inexistentes.

Infancia en el paraíso entre aguas

La vida en los poblados de el Salto era idílica para la infancia.“Imagínate el Parque de Monfragüe en los años 60. Los ciervos bajaban a comer las flores de las casas. Había pandillas, primeros besos, novios, juegos… todo un mundo aparte de los trabajos en el embalse”.

Trabajadores que se encargaban del encofrado el canal entre los ríos Tajo y Tiétar

Las familias, sin experiencia profesional en esas lides, llegaban desde otros pueblos para trabajos como soldadura o ferrallado; allí aprendían un oficio mientras vivían en casas con luz eléctrica, algo poco común en la España de entonces.

La construcción de la presa era una obra faraónica: 3.000 trabajadores levantaban una infraestructura inédita en España, con capacidad de trasvase reversible entre el Tajo y el Tiétar. Hubo accidentes previos con víctimas mortales, incluyendo enero de 1965, que ya advertían de los riesgos.

“Sí, hubo accidentes previos con personas muertas. Y en el gran accidente de 1965, las cifras oficiales hablan de medio centenar de fallecidos, aunque algunos testimonios y comentarios apuntan a que podrían haber sido más. El último cuerpo apareció casi un año después, en el embalse de Alcántara. Pero ahora mismo, los datos son los que son”, lamenta García.

La mañana del desastre

El 22 de octubre de 1965, la compuerta provisional del embalse falló. El agua arrasó el canal donde los obreros encofraban. “Se los llevó como muñecos, los ensartó contra los hierros, los ahogó”, explica Urbano.

La identificación de cuerpos fue compleja: algunos fueron reconocidos por anillos, calcetines o llaves de las taquillas; otros permanecieron confundidos. Hubo familias que nunca supieron dónde estaba enterrado su familiar hasta décadas después. En Toril, Urbano García localizó siete tumbas correspondientes a víctimas del accidente. Cada una tenía su historia: cartas olvidadas, confusiones en los enterramientos, familias que creían a sus muertos en otro lugar: “Llamé a una persona y le dije: creo que no sabes dónde está enterrado tu hermano, ¿verdad? Me respondió: no, nos dijeron que el cuerpo apareció en Portugal. Yo logré localizarlo. Todos los detalles, nombres y circunstancias fueron reconstruidos”.

Entre las historias más conocidas está la de Agustín Molina, cuya identificación fue complicada y generó cartas cruzadas entre los pueblos de Toril, Navalmoral y Arroyo de la Luz. También hay casos como los Carvajal, que perdieron a tres hijos, y los Ávila, dos hermanos que se soltaron de la mano para sobrevivir al menos uno de ellos.

Reencuentros y homenajes

Gracias a la iniciativa de aquel pequeño Fernando, los niños del Salto comenzaron a reencontrarse primero de manera virtual y, poco después, cara a cara. De esos contactos surgieron homenajes y gestos de memoria, como el monolito erigido en Malpartida de Plasencia, en la curva de la Mala Vuelta. Allí se dieron los abrazos largamente esperados tras décadas de silencio. Sin embargo, el recuerdo aún tropieza con el olvido: el monolito existe, pero permanece casi oculto, sin señalización ni acceso claro, como si la memoria todavía luchara por abrirse camino.

El periodista explica que muchos de aquellos niños, hoy septuagenarios, aún le repiten una frase que le persigue: Nos moriremos sin ver el libro. “Esa confesión me marcó y me empujó a seguir adelante. He trabajado en reconstruir cada historia con descripciones minuciosas de los personajes —algunos ya fallecidos, otros todavía supervivientes—. Y mientras llega el momento de publicar un libro, mi compromiso es dar a conocer todos los detalles de una memoria colectiva que no puede quedar en el olvido”, asegura.

Memoria viva y protagonistas silenciosos

Personas como Paqui Martos también han dedicado años a contactar familias y mantener encendida la llama del recuerdo. Felipe Rubio, por su parte, fue quien volvió a conectar al periodista extremeño con la historia, reactivando su compromiso con el proyecto. Los niños del Salto, hoy adultos, se dividen entre quienes salieron con sus familias intactas y quienes quedaron huérfanos tras el desastre. Sus vidas siguieron caminos muy distintos, marcados por la ausencia y el silencio.

Embalse de Torrejón-Tiétar

Uno de los testimonios más valiosos es el de Vicente Morero, de 90 años, quien coordinaba el montaje de la compuerta que cedió. Urbano García lo entrevistó en su casa y conserva sus cartas manuscritas. Morero sostiene que la compuerta estaba bien montada, lo que pone en duda la hipótesis del fallo técnico y apunta hacia materiales defectuosos y errores humanos. En contraste, el ingeniero Fernando Fragillo, también de 90 años, se negó a hablar. “la única persona que se negó a hablar”, subraya el periodista, y recoge rumores sobre presiones y retenciones en fincas como Las Cansinas, aunque con cautela y documentación contrastada.

El relato se enriquece con detalles que parecen menores pero revelan mundos enteros: la cámara de un fotógrafo que combatió en la División Azul y que fue usada para documentar tanto la obra como la tragedia, y que su hijo hoy conserva como reliquia. Historias como esta aparecen en archivos personales y conversaciones en los pueblos de alrededor como Trujillo, Arroyo de la Luz, Serradilla, Jaraicejo, Monroy, Malpartida de Plasencia y Almaraz, entre muchos otros. Había familias también de distintos puntos de España y se ha ido tejiendo una red de memoria que se ha sabido hilvanar con paciencia. Quizás, demasiada.

Las dudas que no se disipan

A día de hoy, las preguntas siguen abiertas: ¿hubo más víctimas de las que se reconocen oficialmente? ¿Dónde están los cuerpos que algunos aseguran haber visto? ¿Se perdieron partes del sumario? Urbano García mantiene una postura prudente: respeta las teorías, pero exige pruebas. Documentos judiciales muestran registros secuenciales de cadáveres encontrados, incluso en lugares como Alcántara y Garrovillas, donde el último hallazgo data de junio de 1966. A partir de ahí, los rumores se multiplican: camiones con presos políticos, cuerpos desaparecidos… “A mí me cuesta más trabajo verificar las trolas que me cuentan”, dice Urbano, sin ningún tipo de pudor.

Iberdrola, heredera de la empresa que gestionaba la obra, no facilitó archivos aunque se ha contado con documentos, testimonios y sumarios judiciales para reconstruir los hechos, incluyendo negligencias, fallos en materiales, exceso de agua en el embalse y decisiones humanas que precipitaron la tragedia.

“Se buscó culpables, desde ingenieros hasta responsables de obra. Se determinó negligencia, pero el caso fue sobreseído. Se sospecha que había familiares de Franco implicados en la obra así que seguramente este oscurantismo fue por un olvido intencionado”, sostiene García tras su investigación.

El periodismo como resistencia

Con motivo del 60 aniversario de la tragedia del Salto de Torrejón, el periodista extremeño ha emprendido un proyecto audiovisual y sonoro que busca rescatar la memoria colectiva de una comunidad marcada por el olvido. A través de una serie documental y un audiolibro complementario, reconstruye la vida en los poblados antes del desastre, el impacto del accidente y las secuelas humanas, sociales y laborales que dejó a su paso.

La programación, inspirada en la misma estructura que presentará su libro, se desplegará entre el 20 y el 23 de octubre en YouTube y se convierte en un viaje íntimo y revelador por uno de los episodios más silenciados de la historia industrial española. Cada jornada ofrecerá una mirada distinta: ‘El Paraíso entre aguas’ nos sumerge en la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias, en las escuelas, los juegos y los oficios que dieron forma a una comunidad vibrante. »Quimeras de hormigón’ (I y II) desentraña la dimensión técnica y humana de la obra hidráulica, los riesgos asumidos, los accidentes previos y la tragedia que cambió todo. Finalmente, ‘La vida tras el Salto’ recoge las historias de los desterrados de Toril, las infancias interrumpidas, las indemnizaciones y los reencuentros de los llamados Niños del Salto.

El audiolibro, por su parte, amplía el relato con descripciones detalladas de personajes, testimonios inéditos y voces que vivieron el antes y el después. Hijos de trabajadores, testigos directos como Vicente Morero, y protagonistas que han dedicado su vida a mantener viva la memoria, como Paqui Martos, conforman un mosaico humano que da cuerpo al recuerdo.

Más que una serie, se trata de un acto de justicia narrativa: una invitación a mirar de frente una historia que durante décadas se quiso enterrar, y que hoy, gracias a la memoria compartida, vuelve a respirar.