Arturo Pomar, el ‘Mozart del ajedrez’ que usó Franco para sacar a la dictadura del aislamiento

El estreno de un documental vuelve a poner en el foco la vida de un gran maestro que, en plena posguerra y con apenas quince años, fue el deportista más famoso de España. Olvidado por el régimen, compaginó después torneos internacionales y trabajó en Correos para sacara adelante a su familia

Lo que hay detrás de la inesperada muerte de Daniel Naroditsky a los 29 años: de niño prodigio del ajedrez a acusaciones de trampas

“De adulto era como un niño grande y cuando fue niño tuvo vida de adulto”. El cineasta Joan Gamero pone palabras al cartel del documental que estrenó hace unas semanas: El petit peó (Minimal Films y La Perifèrica). A ambos lados del título aparecen fotografías. En la izquierda, un chico: la mano derecha apoyada en la barbilla, la raya al lado, la mirada fija en sesenta y cuatro casillas blancas y negras. En la derecha, un hombre: los brazos apoyados sobre la mesa, un cráneo despejado, la mirada fija en sesenta y cuatro casillas blancas y negras. Separada por unas décadas de diferencia, se trata de la misma persona: Arturo Pomar. El propietario de una vida atravesada por su naturalidad para jugar al ajedrez. Un talento innato y descomunal. El primero, también, de la lista de juguetes rotos que acumuló la dictadura franquista. Un régimen que lo utilizó como soldado en el tablero de la geopolítica para olvidarlo después en plena batalla.

Aunque guarde muchos paralelismos con las historias de José Jiménez Fernández (Joselito) o Josefa Flores González (Marisol), la de Arturito no termina con la estrella infantil enganchada a las drogas o desapareciendo sin condiciones de la escena pública. Si acaso, la madurez de Pomar se parecería a la de Pablito Calvo –el protagonista de Marcelino, pan y vino–, que tuvo que inventarse un oficio, ingeniero industrial, y, luego, promotor inmobiliario, lejos de los rodajes porque su cara adolescente no vendía lo mismo que su rostro de niño. Pero con una diferencia sustancial. El ajedrecista trabajó como funcionario de Correos no para dejar de ser ajedrecista, sino para ganar el dinero suficiente que le permitiera seguir compitiendo.

Como apunta Jeroni Bergas Ferriol, el biógrafo que más profundamente ha estudiado la vida de Pomar y una de las voces que se escuchan en El petit peó, el Arturo de treinta y un años que hizo tablas con Bobby Fischer en la que quizás sea su partida más famosa (Estocolmo, 1962) “jugaba mucho mejor” que el Arturito de quince años al que Francisco Franco impuso la Gran Cruz de Alfonso Décimo el Sabio (El Pardo, 1946). Y, sin embargo, si en algo coinciden quienes han tratado de reconstruir la biografía de Pomar es que el niño prodigio de los cuarenta fue un ancla que impidió llegar más lejos. La mecha de la esquizofrenia que padeció justo al alcanzar la plenitud.

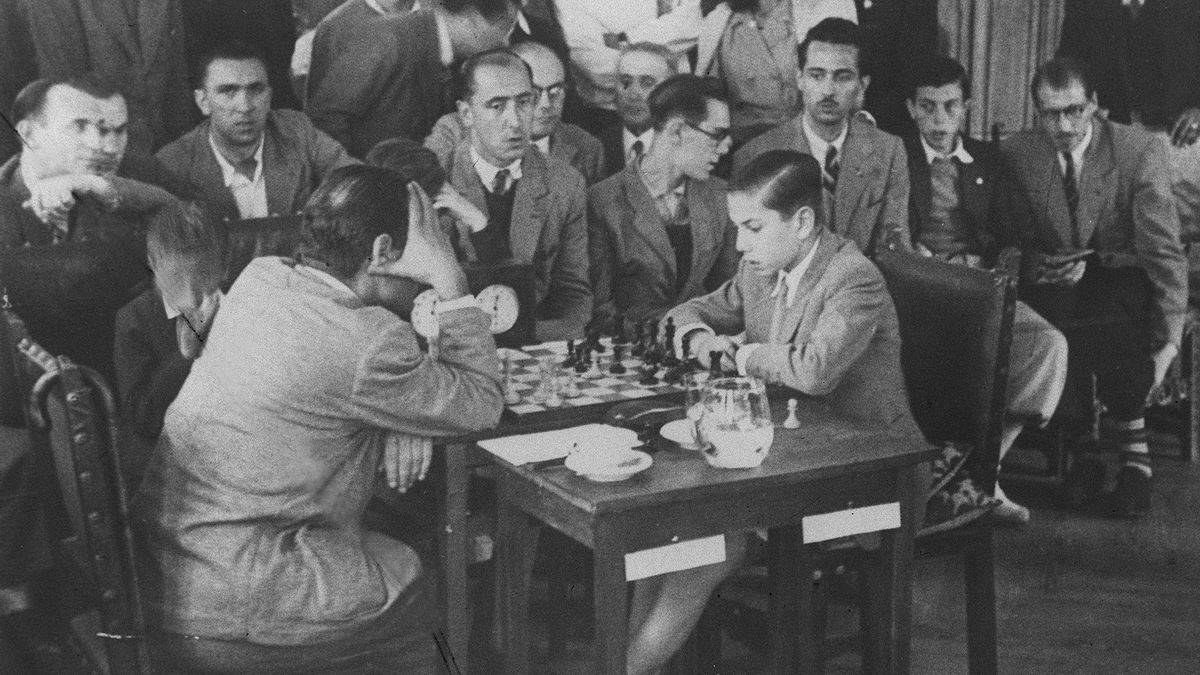

Pose característica durante una partida de la infancia: allí donde jugaba Arturito Pomar había una cámara para retratarlo.

Una “luciérnaga” para iluminar la posguerra

Arturo Pomar Salamanca nace en Palma el 1 de septiembre de 1931. Se cría en Santa Catalina –una de las zonas más turistificadas de la ciudad actualmente era entonces un barrio de clase trabajadora, de pescadores y marineros–; en una familia xueta –descendientes de los judíos mallorquines convertidos al cristianismo; en aquel momento, una comunidad que seguía sufriendo discriminación y ataques verbales y físicos–, de extracción humilde, pero con negocio propio –una tienda de oro en el centro de la ciudad– y afición por el ajedrez. De las partidas que enfrentaban a su abuelo con su padre, el pequeño no sólo aprende a mover las piezas. Descubre el juego en toda su dimensión, descifra códigos, bucea en un lenguaje, traslada su mente al tablero. Cuando acabe la Guerra Civil y el niño tenga ocho años y pico su mente pasará a estar ocupada por una cuestión: cómo darle jaque mate al rey del rival.

Los cuarenta son frenéticos para Arturo Pomar. De alguna forma, explican el resto de su existencia. La empieza, con once años, causando euforia entre los ajedrecistas que se reunían en el Café del Born –en pleno centro burgués de Palma– y la termina, con dieciocho, yéndose por su cuenta y riesgo de gira americana: Argentina, México, Cuba, Estados Unidos y una sanción de la dictadura, que deja de mimarlo. Mientras Joselito, Marisol y Pablo Calvo vienen al mundo, el niño ajedrecista es tan famoso como lo serán ellos antes o después de hacer la comunión. Al cineasta Gamero le gusta definir a su personaje como “un Rafa Nadal del ajedrez, un mallorquín universal”. Razón no le falta. Con la aparición de Pomar y el fútbol tocado y casi hundido por los efectos de la Guerra Civil –campos destruidos, futbolistas exiliados, directivos asesinados; tardará casi una década en recuperarse cuando Zarra, Kubala, Di Stéfano y compañía evidencien que es más fácil de celebrar un gol que una apertura siciliana–, el ajedrez se convierte en un espectáculo muy popular. Tanto como la tauromaquia o el boxeo.

Mientras Joselito y Marisol vienen al mundo, Arturo Pomar es tan famoso como lo serán ellos. Con la aparición del niño ajedrecista y el fútbol tocado y casi hundido por los efectos de la Guerra Civil, el ajedrez se convierte en un espectáculo muy popular. Tanto como la tauromaquia o el boxeo

Avisados por sus compañeros de armas mallorquines, los militares que controlan el Consejo Superior de Deportes ven, por tanto, “una luciérnaga” en aquel renacuajo que acaba de conseguir el subcampeonato provincial derrotando a jugadores adultos. La guerra sin muertos que libra Arturo Pomar puede iluminar una posguerra entre la resistencia del maqui, cárceles repletas de presos políticos, fosas comunes aún frescas, cortes de suministros y una dieta basada en los gramos que indicaba la cartilla de racionamiento. Los primeros gobiernos franquistas caminan por la cuerda floja de la neutralidad para no volver a entrar en guerra y, como castigo, las potencias aliadas ningunean a los militares que dieron el golpe de Estado del 36.

Al niño le conceden privilegios porque lo necesitan: es el “Mozart del ajedrez”, como le llama la prensa, quien rompe el aislamiento participando en un torneo que se celebra en Londres, precisamente para celebrar la victoria británica en la II Guerra Mundial. Esa invitación provoca el boicot de los ajedrecistas soviéticos y mucho más. El niño Pomar desafía con solvencia a grandes maestros. Deslumbra a los cronistas de The Times. Los Duques de Alba le regalan veinticinco libras como premio. Franco se anima a recibirlo. El Marca le dedica portada tras portada. Aquel chaval es tan conocido que buena parte del país sabe que como mascota tiene un perro llamado Alfil.

Al niño le conceden privilegios porque lo necesitan: es el ‘Mozart del ajedrez’, como le llama la prensa, quien rompe el aislamiento participando en un torneo que se celebra en Londres, precisamente para celebrar la victoria británica en la II Guerra Mundial

La Federación Española de Ajedrez le realiza un test psicotécnico, que lo declara “apto” para convertirse en profesional antes de alcanzar la mayoría de edad. Una prueba, al parecer, mucho más laxa que las que utilizaba entonces la Unión Soviética –el mayor vivero de ajedrecistas del mundo– para decidir si promocionaba –o aún no– a sus promesas. Nadie quiere que aquella máquina de fabricar prestigio internacional –y billetes– se detenga. Tampoco los padres de un chico que hoy sería calificado “de altas capacidades y, me supongo que, asperger”, dice Gamero. La adolescencia de Pomar circulaba por otros cauces. En 1944 pasa de cursar el Bachillerato en el Monti-sion palmesano a hacerlo en el Areneros madrileño, uno de los grandes internados que los jesuitas gestionaban en la capital española. “Llegó un momento en el que, si quería seguir mejorando, tenía que irse a Madrid. Ahora, con la posibilidad de jugar a ajedrez por internet, eso quizás no pasaría, pero curiosamente, al jugar tantísimas simultáneas, y enfrentarse casi siempre a jugadores peores o mucho peores que él, no pudo desarrollar probablemente todo su potencial”, dice Gamero.

Foto del joven ajedrecista Arturo Pomar con la selección nacional.

La fama le había convertido en una atracción de la que sacar rédito. “Le trataron como un mono de feria y, aunque recibió clases de Alexander Alekhin, todo un campeón mundial con el que hizo tablas una partida en el Torneo de Gijón, unas lecciones que le sirvieron mucho porque Arturo Pomar le admiraba, no le pusieron un profesor para que desarrollara las ideas ajedrecísticas que tenía en la cabeza”, resume el biógrafo Bergas. Un año antes de su mudanza a Madrid, la propaganda franquista ya le había dedicado un No-Do –“Arturito Pomar tiene once años y es aparentemente un niño como los demás. Un niño que monta en bicicleta y juega con los otros chicos. Adquiere con entusiasmo la prensa infantil que corresponde a su edad. En la tienda de juguetes se encuentra en su auténtico elemento y quisiera llevársela toda a casa. Sin embargo, este niño es un maravilloso jugador de ajedrez”– que termina pronosticando su futuro: “Confiemos que con el tiempo será un verdadero Capablanca”.

Le trataron como un mono de feria y, aunque recibió clases de Alexander Alekhin, todo un campeón mundial con el que hizo tablas una partida en el Torneo de Gijón, unas lecciones que le sirvieron mucho porque Arturo Pomar le admiraba, no le pusieron un profesor para que desarrollara las ideas ajedrecísticas que tenía en la cabeza

¿Conseguirá el mallorquín emular al ajedrecista cubano de raíces catalanas, otro torbellino precoz? No, porque nunca estuvo cerca de ser campeón mundial y José Raúl Capablanca Graupera retuvo el título seis años (1921-1927), pero el paralelismo es evidente, según Jeroni Bergas, con un ajedrecista contemporáneo: “A Faustino Oro”, un niño argentino que va camino de ser gran maestro y se convirtió, en septiembre, en el propietario de la cualificación más alta para un jugador sub’12, “deberían cuidarle y no exponerle tanto porque si no será inevitable que su crecimiento psicológico no sea el de un adolescente normal y eso pasa factura”. “Debería haber límites más claros para competir”, añade.

Carme Pérez, la maestra de ajedrez

Eduard Pomar i Pérez habla un catalán barcelonés que, de vez en cuando, cuela un verbo, una palabra, un fonema típicos del valenciano. El único de los siete hijos del ajedrecista mallorquín que sigue jugando torneos –a nivel aficionado se crió–, junto a sus hermanos, en Sant Cugat del Vallès, pero vive en Llíria. Y, además, les educó una mujer nacida en Manuel, un pueblo situado al sur de la Ribera Baixa valenciana: Carme Pérez Gosalbes, la hermana de un ajedrecista que competía con Pomar y que, igual que su cuñado, también se convirtió en cartero.

Arturo Pomar aparece en la foto durante la simultanea ante cincuenta tableros organizada por Educación y Descanso y en la que como jugadores oponentes tuvo a productores de varias empresas barcelonesas.

–Mi padre no era una persona totalmente hermética. Le gustaba contar cuando fue a América o sus partidas contra jugadores fortísimos como [Miguel] Najdorf o [Svetozar] Gligorić, pero, curiosamente, fue nuestra madre quien enseñó a jugar a ajedrez a Joan, el mayor; él era el que más talento tenía, y quien le enseñó a la siguiente hermana, Esperança. No sé si nuestro padre no tenía interés por enseñarnos o pensaba que no jugábamos lo suficientemente bien.

Rememora Eduard Pomar. Como la ropa que se heredaba en aquellas familias kilométricas del Desarrollismo, el ajedrez fue pasando entre los cuatro hijos y tres hijas que Arturo y Carme tuvieron en apenas diez años: “En casa se montaban competiciones”. Una imitación infantil de los torneos internacionales a los que, durante los sesenta, todavía seguía viajando un Pomar ya orillado por el régimen, pero que se mantuvo hasta finales de los setenta como el mejor jugador español.

Mi padre no era una persona totalmente hermética. Le gustaba contar cuando fue a América o sus partidas contra jugadores fortísimos como [Miguel] Najdorf o [Svetozar] Gligorić, pero, curiosamente, fue nuestra madre quien enseñó a jugar a ajedrez a Joan, el mayor

En los cincuenta, mientras transita la veintena, no cae en el anonimato, pero sí deja de ser el deportista español más conocido. Algo que no menguó sus aspiraciones y, aunque bajaron sus ganancias, sin hacerse rico, pudo mantenerse gracias al sueldo que cobraba como jugador de la sección de ajedrez del Real Madrid, extinta en los setenta. Sin lujos y compaginando los torneos serios con las simultáneas que se organizaban en el frontón Fiesta Alegre. Con todo, consiguió un ELO de 2.655 puntos, ganó siete veces el campeonato nacional, se quedó a las puertas de ser uno de los mejores veinte ajedrecistas del mundo. Hasta que Anatoli Karpov le barrió en una partida disputada en Gran Canaria –en 1977–, Arturo Pomar fue un habitual en los principales torneos que se jugaban en España. “Su nombre fue uno de los primeros no soviéticos que conocí a través de textos sobre ajedrez. Hoy no ha estado acertado, pero nadie duda de su talento cuando está en forma”, dijo el ruso, ya entonces campeón mundial.

Arturo Pomar fue uno de los primeros no soviéticos que conocí a través de textos sobre ajedrez. Hoy no ha estado acertado, pero nadie duda de su talento cuando está en forma

1962 fue su cénit y, a la vez, su condena. Pomar había ganado dos años antes el Zonal de Madrid y consigue llegar hasta el Interzonal, el torneo que selecciona a seis de los ocho jugadores que se enfrentarán en las eliminatorias que deberán definir al aspirante al título. Entonces, el defensor de la corona era Mijail Botvínnik. De origen soviético, como todos los ajedrecistas –Petrosián, Tal, Smyslov, Spasski, Korchnói, Kasparov, Karpov– que se midieron en todas las finales mundiales disputadas entre 1951 y 1993, con la excepción de Fischer. El ajedrez era uno de los mejores cohetes de la hoz y el martillo durante la Guerra Fría y, también, una razón de peso para marginar –y obligar al exilio– a quien no gozaba del favor del Comité Central del Partido Comunista. Un caso clarísimo fue Alekhin. Al tótem al que alucinó la inteligencia de Arturito se lo encontraron muerto –con la mesa puesta tras el almuerzo y frente a un tablero de ajedrez– en su refugio de Estoril. Enfrentado con los bolcheviques, llevaba veinticinco años en el exilio y representaba a Francia en las competiciones. Poco después de su fallecimiento –nunca esclarecido– debía retar a Botvínnik para recuperar el cetro que consiguió por primera vez en 1927 venciendo, precisamente, a Capablanca.

Retrato del ajedrecista en 1962.

El ajedrez era uno de los mejores cohetes de la hoz y el martillo durante la Guerra Fría y, también, una razón de peso para marginar –y obligar al exilio– a quien no gozaba del favor del Comité Central del Partido Comunista

Solo ante el peligro en Estocolmo

Pese al dominio de la URSS, el desenlace habría sido quizás distinto para Pomar si hubiera llegado a Estocolmo bajo bandera estadounidense. Cuando viajó por América a finales de los cuarenta, los yanquis (antes de descubrir al fenómeno Fischer y moldearlo para que destronara al poder soviético), al mallorquín le ofrecieron la nacionalidad, que rechazó, igual que la mexicana. Compareció, por tanto, en el Interzonal sueco como español, sin analistas ni ayudantes, ni tampoco confesores emocionales. Solo ante el peligro en una época donde las partidas se aplazaban cuando caía el sol y se reiniciaban al día siguiente. En la habitación de su hotel, el mallorquín pasó varias noches en vela. Analizando movimientos y variantes, exprimiendo el zumo de su coeficiente intelectual, confiado en estirar los duelos para, con el juego de peones que tan bien dominaba –era su sello– ganar a su adversario.

–Ese sobreesfuerzo, más la acumulación de simultáneas que había jugado de niño, le provocaron el primer brote de esquizofrenia. Lo sufrió durante aquel torneo. A nivel deportivo fue una pena porque le hizo caer de la sexta a la undécima plaza y no clasificarse y, a nivel personal, claro, marcaría el resto de su vida, empezando por un envejecimiento prematuro.

Dice Joan Gamero. Al hilo, Jeroni Bergas recuerda que “el ajedrez es una de las actividades más adictivas que puedan existir”. “Desde que se juega por internet, más”, dice el biógrafo. “Hay que saber dosificarse y organizar el tiempo porque, si no, supone un desafío mental que te devora. Ramón y Cajal nos puede servir como ejemplo: él mismo decía que dejó de jugar a los veintipico para poder dedicarse a la investigación científica”, añade. La muerte, el pasado 19 de octubre, del gran maestro Daniel Nadya Narodistky –estadounidense, hijo de judíos soviéticos–, que se investiga como un posible suicidio o sobredosis, después de las insinuaciones que durante un año ha escampado el excampeón mundial ruso Vladimir Kramnik acusándole de hacer trampas, ha vuelto a situar el binomio ajedrez-salud mental en las portadas de los periódicos. Hace medio siglo era, en cambio, un tabú.

El sobreesfuerzo, más la acumulación de simultáneas que había jugado de niño, le provocaron el primer brote de esquizofrenia. Lo sufrió durante un torneo en Estocolmo. A nivel deportivo fue una pena porque le hizo caer de la sexta a la undécima plaza y no clasificarse y, a nivel personal, claro, marcaría el resto de su vida, empezando por un envejecimiento prematuro

El ajedrecista Arturo Pomar se enfrenta en 1973 a Wolfgang Uhlmann en una de las partidas disputadas en el Torneo Internacional de Ajedrez, celebrado en el hotel Castellana

El gran maestro español de ajedrez, en el centro de la foto, en un momento de las partidas del VIII Open internacional Ciudad de San Sebastián.

Los efectos de la esquizofrenia

Además del primogénito –ya fallecido– son los otros cuatro hijos que más relación guardan con el ajedrez quienes decidieron participar en el documental de Joan Gamero. Sus testimonios y recuerdos se entremezclan con los de reputados jugadores como Miguel Illescas o Paco Vallejo y con los de expertos como Leontxo García, el periodista que lleva escribiendo crónicas y análisis ajedrecísticos en El País desde el primero de los pulsos Karpov-Kasparov. “Fue durante una partida”, dice el cineasta, “con Consol, hermana de Eduard y amiga desde hace años, cuando empezó a contarme la intrahistoria familiar y yo empecé a pensar que ahí había un documental”. “Es la primera vez que los hijos hablamos de nuestro padre”, dice Eduad Pomar, que continúa: “Nosotros, siendo niños o adolescentes, no sabíamos qué le sucedía. De las enfermedades mentales se empezó a hablar abiertamente hace cuatro días. Mi madre fue quien más lo sufrió porque del ajedrez no se podía vivir y menos una familia tan numerosa como la nuestra. Eso provocó que primero él y luego también ella se pusieran a trabajar en Correos. Mi padre no pudo dedicarse todo lo que hubiera querido al ajedrez. En otro país, seguramente, no habría tenido esa dificultad”.

Nosotros, siendo niños o adolescentes, no sabíamos qué le sucedía. De las enfermedades mentales se empezó a hablar abiertamente hace cuatro días. Mi madre fue quien más lo sufrió porque del ajedrez no se podía vivir. Eso provocó que primero él y luego también ella se pusieran a trabajar en Correos. Mi padre no pudo dedicarse todo lo que hubiera querido al ajedrez. En otro país, seguramente, no habría tenido esa dificultad

Entre medias, Carme Pérez le acompañó durante un par de temporadas, a finales de los sesenta. La mujer de Arturo Pomar fue algo más que una asistente para su marido. “Una anécdota que explica que aquel gran ajedrecista no supiera moverse solo por el mundo es que, cuando se marchaba de una ciudad, abandonaba la maleta en el hotel y, al llegar al destino, tenía que comprarse ropa nueva”, explica Gamero. Un síntoma de su trastorno que tampoco contribuyó a que el dinero que ingresaba ganando torneos importantes –por dos veces, por ejemplo, el Internacional de Alicante– cundiera para llegar a final de mes sin fichar en las oficinas de Correos en las que trabajó: Ciempozuelos, en Madrid, y, después, Esplugues de Llobregat antes de trasladarse al centro de Barcelona.

Cuatro de los siete hermanos Pomar Pérez, en una imagen del documental de Joan Gamero: Eduard y Consol se enfrentan al ajedrez mientras, al fondo del plano, Adolf y José Luis charlan sentados en el banco.

“Desde niño lo habían tenido entre algodones. Quizás sea la razón de que se sintiera tan cómodo con las élites cuando fue alguien [como queda claro en varias entrevistas que le hicieron, ya hexagenario y dedicado al ajedrez de clubes de barrio, y que ha recopilado Jeroni Bergas] bastante modesto porque nunca se quejó ni pidió nada públicamente”, razona el cineasta sobre un personaje al que, ya completamente fuera del escaparate mediático, fue a buscar el escritor Josep Pla para que le diera apoyo cuando intentó presentarse, al final de sus días, a la presidencia del FC Barcelona o con el que Enrique Tierno Galván jugó una partida, en público, de ajedrez cuando ya le habían elegido alcalde de Madrid.

Fueron los ecos de unos años vertiginosos en que los hermanos Pomar “tuvieron que pasar un tiempo en un internado porque nadie podía ocuparse de ellos”, un episodio que, “sin duda, marcó sus vidas”, según apunta Gamero. Al hilo, el cineasta destaca este detalle: Arturo Pomar, “un hombre conservador, pero que nunca se involucró en política porque lo que le interesaba era el ajedrez”, se casó con una mujer “abiertamente pancatalanista” y tuvo hijos que han militado en partidos independentistas como ERC, como Eduard (encarcelado durante su juventud en el marco de la Operación Garzón, una actuación contra Terra Lliure que acabó generando denuncias por tortura policial) o, como su hermano Adolf, “que ha sido un referente en el movimiento okupa de Barcelona”.

Arturo Pomar junto a Lluís Recoder, entonces alcalde de Sant Cugat del Vallès, durante el homenaje que le rindió el municipio donde crió a sus hijos y vivió la etapa final de su vida.

“La biografía de este hombre, y de su familia, daría para una serie de seis capítulos por lo menos. No entiendo cómo no ha llegado a trascender más su figura. Es completamente cinematográfica”, explica el director de El petit peó. El documental se verá próximamente en cadenas como Televisión Española y TV3 y ha vuelto a poner el foco sobre un personaje que, como un Guadiana, emerge y se sumerge en el olvido. Entre los ochenta y el cambio de siglo, varios fueron los homenajes y distinciones que le hicieron a Mallorca y Catalunya antes de que falleciera en 2016. Cuatro años después Paco Cerdà publicó El peón, una vida transformada en crónica que hizo ganar el Premio Cálamo al periodista valenciano.

Cartel del documental ‘El petit peó’.

Después de publicar en 2008 su libro (que aparece citado en el de Cerdà), Jeroni Bergas no ha dejado de recopilar información, datos, documentos, imágenes sobre un personaje que le obsesiona. Cree que su legado merece un recuerdo más sólido que la calle que el Ajuntament de Palma le dedicó en Can Pastilla. “Es poco más que el aparcamiento de un hotel”, ironiza el biógrafo. En su pueblo, Maria de la Salut, este monitor y árbitro de ajedrez tiene un proyecto en marcha para habilitar un espacio que, más que en un museo, se convierta en un centro de interpretación para entender qué pasaba por la cabeza de Arturo Pomar. Diez años antes de derrotar a Boris Spassky y ser campeón mundial en Islandia –la isla donde se exiliaría y moriría en 2008, padeciendo, probablemente, otra esquizofrenia, en su caso no diagnosticada–, un Bobby Fischer de dieciocho primaveras le dijo a aquel ajedrecista que le había arrancado unas tablas en Estocolmo:

–Pobre cartero, con el talento que tienes y vas a tener que volver a Madrid a pegar sellos.