Cuando las Cortes Catalanas dictaron la expulsión del pueblo gitano hace más de 500 años

Una exposición del Museu d’Història de Catalunya recorre la trayectoria del colectivo gitano desde su salida de la India y documenta cómo su persecución por parte de las instituciones se remonta a siglos atrás

Gitanos que han roto barreras: “Yo nunca decía mi etnia cuando buscaba trabajo”

La historia de la persecución de los gitanos es casi tan antigua como su presencia en la península ibérica. A pesar de que el episodio de expulsiones más conocido y grave fue la Gran Redada, en 1749, existen otros ejemplos. En Catalunya, uno de los más antiguos se remonta a 1512, cuando las Cortes Generales Catalanas aprobaron por primera vez una orden para echarlos de todo el reino de Aragón.

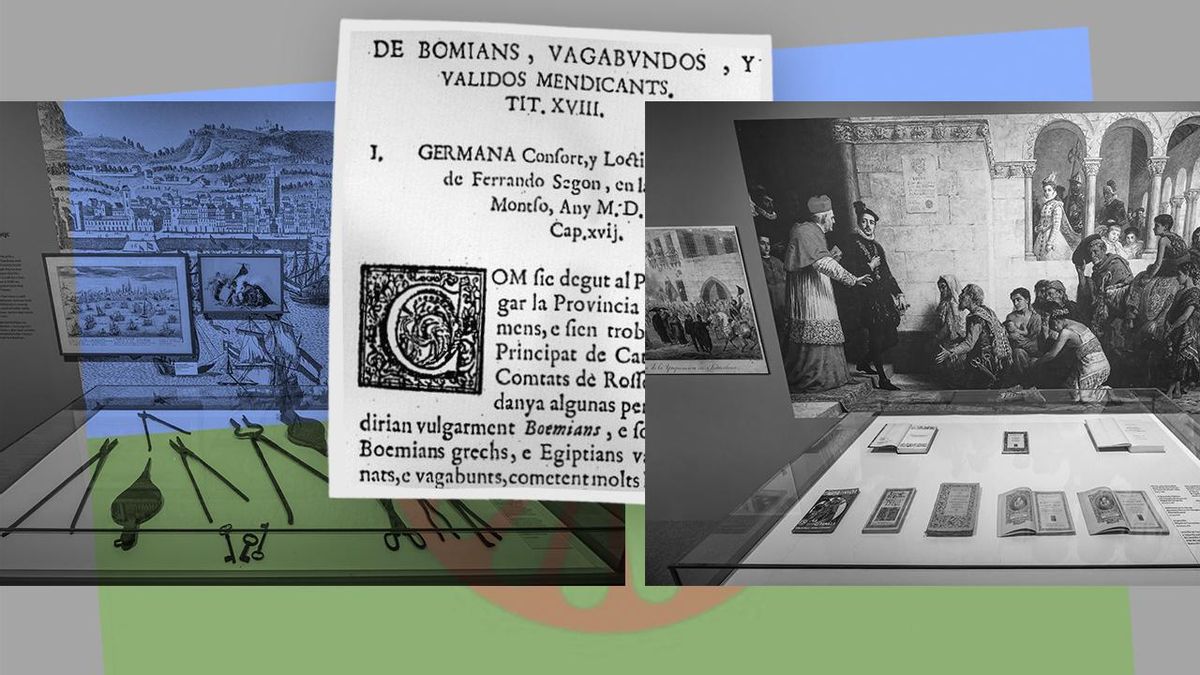

En motivo del 275 aniversario de la Gran Redada y de los 600 años desde la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, el Museu d’Història de Catalunya acoge una exposición –visitable hasta el 2 de agosto de 2026– que recorre la historia del pueblo gitano con documentos que se remontan a más de 500 años atrás. También muestra el legado que ha dejado este colectivo en la sociedad catalana hasta nuestros días.

A través de las voces de más de 160 personas gitanas de Catalunya y con materiales de diferentes archivos y museos de Europa, la muestra pretende “mostrar la diversidad del pueblo gitano y huir de los estereotipos que dan a entender que toda la comunidad es igual”, explica la comisaria de la exposición, Mercedes Porras, activista gitana e historiadora del arte.

La primera constancia documentada de presencia gitana en Catalunya se remonta al año 1434 en Montblanc (Tarragona), a través de una copia de un salvoconducto emitido en 1425. Pero no es hasta 1487 que los registros municipales documentan el primer asentamiento estable de familias gitanas en un espacio urbano, explican desde el museo. Los gitanos se instalaron en tiendas y barracas al final de la Rambla de Barcelona durante ese año, en concreto, en el Carrer Nou de Sant Francesc y en el Carreró del Vent, casi tocando la muralla del mar.

Al inicio, al igual que en el resto de la península ibérica, los gitanos fueron bien recibidos por las autoridades. “Decían que eran peregrinos para poder circular por el territorio sin problema”, explica Porras. Se justificaban con que “habían estado muchos años sometidos al islam y, por lo tanto, debían hacer penitencia y redimir pecados”, complementa. Contribuía a la simpatía el hecho de tener el islam como enemigo común.

Sin embargo, en 1499 se aprobó la pragmática de Medina del Campo por parte de los Reyes Católicos, la primera ley antigitana en la península ibérica, que dio inicio a la represión contra la comunidad por parte de las autoridades. A raíz de esta norma, el Reino de Aragón también aprobó toda una serie de disposiciones en contra de los gitanos catalanes durante los años siguientes que derivaría en la primera orden de expulsión por parte de las Cortes Generales Catalanas: la de 1512.

photo 2025 11 14 09.59.19

Aunque la orden de expulsión por parte de las Cortes se emitió en 1510, el primer intento de purga no se llevó a cabo hasta 1512. “Es el primer documento sobre la represión de los gitanos” en lo que hoy es Catalunya, afirma la coordinadora de la exposición e historiadora Raquel Castellà, pero no solo. La orden, dictada por Germana de Foix, segunda mujer de Fernando el Católico, abarcaba el Principado de Catalunya y los condados de Roselló y la Cerdanya.

Hacía referencia el texto a “purgar” el territorio de “malos hombres”, a los que se conocía “vulgarmente” como “boemians”. Y les acusaba de cometer “muchos latrocinios”. “Les enviaba al destierro, con la pérdida de bienes personales, latigazos y galeras, si en un plazo de sesenta días no abandonaban los territorios”, señala Castellà. Esta legislación se renovó en años sucesivos como 1542, 1553 o 1701, con lo que “nunca buscaron integrar a los gitanos”, concluye Castellà.

Pero también hay otra lectura sobre esa iniciativa. Lo cierto es que al parecer fracasó. No hay datos ni referencias sobre cuántas personas fueron expulsadas o encarceladas. Castellà abre la puerta a que en realidad las Cortes no querían echarlos definitivamente, por razones demográficas. “Después de la expulsión de los musulmanes y judíos no conversos, y con las bajas del ejército provocadas por las numerosas guerras, podían ser la solución para la repoblación de los reinos”, explica.

“El rey pudo emitir la orden con el propósito de reforzar el control social sobre los grupos considerados ‘móviles’, reducir la presencia de minorías culturales y responder a las presiones de los gremios y municipios, que percibían a los gitanos como una competencia económica o un grupo social ajeno”, señala Castellà. Por ello, nunca se acabó llevando a cabo “una expulsión formal ni efectiva”, aunque añade que el acontecimiento sí que marcó el inicio de una línea represiva en los próximos años.

Toda una serie de pragmáticas y leyes antigitanas serían aprobadas en las siguientes décadas, las cuales precederían a la Gran Redada de 1749, la primera gran estrategia represiva del pueblo gitano en toda la península ibérica. Los historiadores calculan que, al menos, unas 9.000 personas se vieron afectadas ya fuera por encarcelamientos, trabajos forzosos o muertes.

En Barcelona, en concreto, los hombres capturados fueron recluidos en las Drassanes, y las mujeres en el Convento de Sant Agustí, explican desde el MHC. Este episodio es uno de los principales motivos que explican la gran migración de gitanos catalanes a Francia a mediados del siglo XVIII, especialmente a la región del Rosellón.

El legado del pueblo gitano

Tras 600 años desde su llegada, el pueblo gitano ha dejado huella en la sociedad catalana y española en distintos ámbitos, sobre todo en la música, la danza, la lengua, el arte y la literatura, pese al “poco reconocimiento de la comunidad a nivel histórico y a las numerosas políticas antigitanas”, expresa Porras. “Sin tener un país ni una lengua, hemos logrado mantener nuestra identidad y cultura. Esto ha sido así porque nos hemos cerrado en nosotros mismos, conservando nuestras costumbres y el sentimiento de pertenencia. El hecho de vivir en familias extensas nos ha permitido tener claro lo que somos”, destaca.

Una de las grandes aportaciones de la cultura gitana son el flamenco y la rumba. “A menudo, cuando se habla del origen del flamenco, se tiende a centrar toda la atención en Andalucía; sin embargo, en Catalunya, y especialmente en Barcelona, la influencia gitana fue realmente significativa en la evolución de estos géneros”, señala Castellà. No obstante, la historiadora también resalta que muchas veces esta influencia cultural ha estado “invisibilizada, apropiada o folclorizada, sin reconocer su origen gitano”.

Sin embargo, aún perviven algunas palabras y expresiones procedentes de esta lengua, integradas en el castellano coloquial. Palabras como chaval, currar, molar o chachi son de origen caló, la variante del romaní desarrollada en la península. Esta lengua se creó a partir de la mezcla de los idiomas que se hablaban en los diferentes países por donde pasó la comunidad gitana desde que salieron de su lugar de origen: la India. Entre estas lenguas encontramos el hindi, el persa, el griego, el armenio o el alemán.

A diferencia de otros grupos romaníes europeos, los gitanos de España son “los únicos que no conservan el idioma romaní, lo que hace que no puedan comunicarse en su lengua ancestral con gitanos de otros países, como Italia, Francia o Albania, entre los cuales sí existe comprensión mutua gracias al uso compartido del romaní”.

¿Por qué salieron de la India?

Históricamente, los gitanos han sido un pueblo ágrafo, es decir, sin escritura. “No tenemos una visión en primera persona de su historia porque siempre han escrito otros por ellos”, señala Castellà.

De hecho, no escogieron ni su propia denominación. La palabra “gitano” viene de “egiptano”, término que se usaba para denominar a las personas que se creía que procedían de Egipto Menor (que no se refiere al actual Egipto, sino a toda la zona del Mediterráneo Oriental y Peloponeso). Los gitanos estuvieron en esta región entre 100 y 200 años, aproximadamente entre los siglos XIII y XV.

Esta fue solo una de las regiones por las que pasaron antes de llegar a la península ibérica en el siglo XV. Según han podido constatar estudios genéticos y lingüísticos, se sabe que provienen principalmente del estado de Uttar Pradesh, al norte de la India. Su lengua tiene similitudes con las habladas en esa zona, y sus cromosomas tienen un marcador específico que también tienen las personas indias, según muestra un estudio realizado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Federació d’Entitats Gitanes en 2019.

Aunque sin tener plena certeza, una de las causas que manejan los historiadores sobre la salida de los gitanos del norte de la India es la invasión islámica del rey Mahmud de Ghazni, según explican desde el Museu a través de la teoría que recoge la obra The Kitab-i-Yamini del cronista Abu Nars Al’Utbi. Escrito entre los siglos X y XI y publicado en El Cairo en 1895, la historiadora Raquel Castellà afirma que este libro “es la fuente que sustenta más firmemente la teoría de la migración de los antepasados del pueblo gitano a raíz de las invasiones islámicas”.

El rey Mahmud de Ghazni asaltó la ciudad de Kannauj entre los años 1017 y 1018 e hizo prisioneras a unas 53.000 personas que fueron vendidas como esclavas en las ciudades de Ghazni y Kabul (hoy en día, situadas en Afganistán). Posteriormente, estas personas gitanas fueron usadas como ghulams, es decir, guerreros o sirvientes. Sin embargo, el rey perdió la batalla de Dandanqan en el año 1040, lo que provocó que las familias gitanas esclavas se escapasen y empezasen a emigrar hacia Europa, un periplo que marcaría el inicio de su diáspora y la construcción de una identidad cultural que sigue perdurando a lo largo de los siglos.