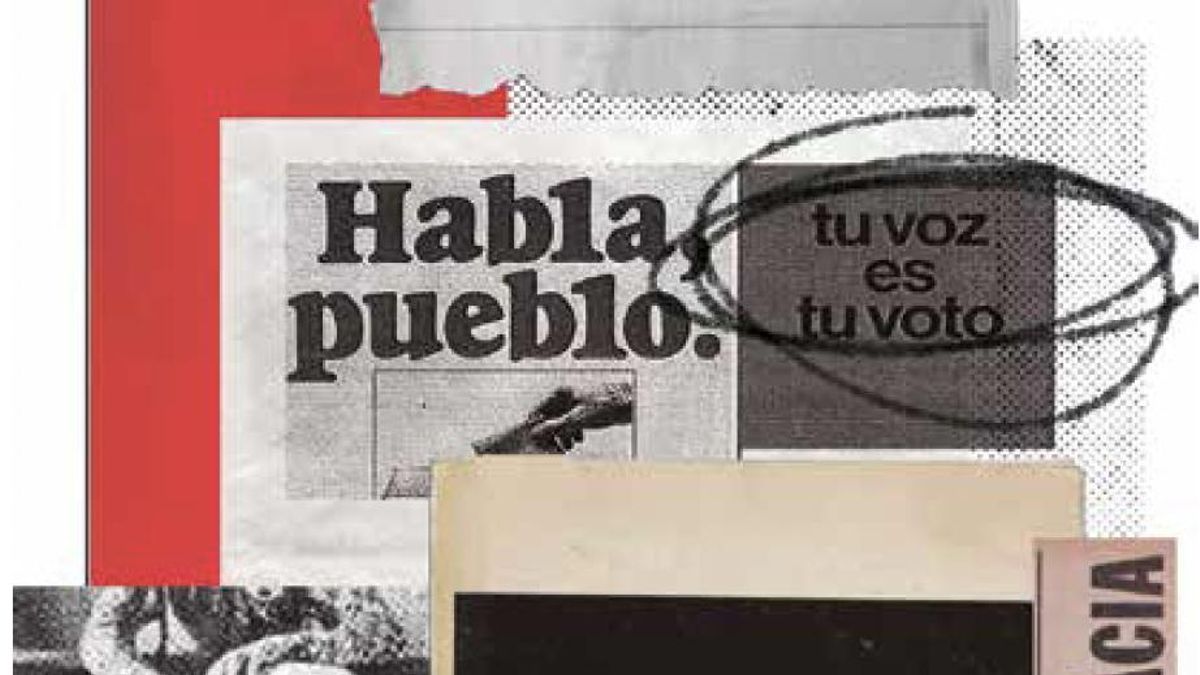

Hoy la Transición no sería posible

Si AP y Fuerza Nueva hubieran tenido el porcentaje de PP y VOX en 2023, los consensos no habrían ocurrido

Nicolás Sartorius: “La historia que nos han contado de la Transición es una gran mentira”

Hagamos un simple experimento mental. Supongamos que funciona una máquina del tiempo y llevamos a los actuales líderes políticos al pasado, al 15 de junio de 1977, el día de las primeras elecciones democráticas. Al llegar a esa época, cada líder actual tiene la misión de sustituir a su homólogo de entonces. En la izquierda todo es bastante sencillo: Pedro Sánchez se hace con el puesto de Felipe González y Yolanda Díaz con el de Santiago Carrillo. En la derecha ya no es tan fácil. ¿A quién reemplaza Alberto Núñez Feijóo? ¿A Manuel Fraga o a Adolfo Suárez? El líder popular preferiría que le tocara Suárez, quien tiene mejor reputación y al fin y al cabo fue el padre de la Transición, pero sería injusto, pues Suárez nunca quiso integrarse ni en Alianza Popular ni, después, en el Partido Popular. Así que a Feijóo le toca hacerse cargo de Fraga, que fue el presidente fundador de Alianza Popular (AP). ¿Y Santiago Abascal? ¿Sustituiría a Manuel Fraga, que al fin y al cabo fue ministro de Franco, o le tocaría Blas Piñar? Adolfo Suárez, por tanto, sobrevive en nuestro juego, pero no hay ningún líder del presente que pueda ponerse en su lugar.

Que en la derecha sea más difícil llevar a cabo el experimento mental resulta revelador. Como ha señalado Robert Fishman en su libro ‘Práctica democrática e inclusión’ (2021), supone un gran cambio en la democracia española que el partido centrista de Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido que dominó la política española en el periodo crucial que va de 1977 a 1982, y en el que encontraron cobijo las élites reformistas del régimen franquista y algunos democristianos y socialdemócratas, colapsara en las elecciones de 1982 y fuera reemplazado por AP, un partido más a la derecha y con una mayor conexión con el franquismo. Ni AP, ni después el PP, han tenido nunca la apertura de miras y la flexibilidad política de la UCD de Adolfo Suárez.

Prosigamos con nuestro experimento. Supongamos ahora que no solo viajan en el tiempo los líderes, viajan también sus apoyos sociales y electorales. Es decir, la AP de entonces, en lugar del 8,2% de las elecciones 1977, obtiene el 33,1% del PP en las elecciones de 2023. Fuerza Nueva, que sacó el 0,4%, tiene el 12,4% de Vox en 2023, una diferencia enorme. En la izquierda, sin embargo, las cosas vuelven a ser muy parecidas: el PSOE consiguió el 29,3% en 1977 y el 33,1% en 2023; por su parte, el PCE logró un 9,3% en 1977 y Sumar un 12,3% en 2023. La pregunta, entonces, es: vaciado el centro, ¿cómo se habría desarrollado la Transición?

En primer lugar, es dudoso que sin un partido de centro y con una derecha tan fuerte, se hubiera producido la legalización del Partido Comunista. Pero sin el PCE, las elecciones de 1977 no habrían tenido un nivel aceptable de legitimidad democrática. Recordemos lo que dijo Manuel Fraga ante la decisión de Suárez de permitir que el PCE se presentara a las elecciones:

“Me parece un grave error político y una farsa jurídica. (…) Bastantes problemas tiene la reforma política en España para añadirle innecesariamente la legalización del partido más antidemocrático, y que se presenta con las mismas figuras de 1936. El único país de Europa en que el comunismo ha sido derrotado es España; ahora se le entrega la legalidad, sin contrapartida. El tema jurídico, es aún más grave. Puede afirmarse que la legalización del Partido Comunista es un verdadero golpe de Estado que ha transformado la reforma en ruptura, y que ha quebrado a la vez la legalidad y la legitimidad. (…) Cualquiera puede sacar las conclusiones: (…) un error político de volumen histórico, revestido de las más graves transgresiones jurídicas. Eso sí, a los brindis con champán se sumará hoy un alto consumo de vodka en la Pascua rusa.

En segundo lugar, los grandes consensos de la Transición (la Ley de Amnistía, los Pactos de la Moncloa, la Constitución de 1978 y la construcción del Estado autonómico) salieron adelante porque UCD dominaba el espacio político frente a Alianza Popular. El de Fraga fue el único partido que se abstuvo en la votación de la ley de amnistía, que no votó la parte política de los Pactos de la Moncloa, y la mitad de su grupo parlamentario no quiso votar a favor de la Constitución por considerar que la distinción entre regiones y nacionalidades no podía sino desembocar en una España plurinacional o, lo que era aún peor, en una España rota. Si AP y Fuerza Nueva hubieran tenido más del 40% del voto (como sucedió en 2023), los consensos de la Transición es probable que no hubieran ocurrido.

En tercer lugar, si el PSOE de Pedro Sánchez hubiera exigido en la Transición una Ley de memoria democrática, en vez de aceptar el “pacto de silencio” en el que participó el PSOE de Felipe González, parece lógico suponer que se habría roto el entendimiento con Suárez y el proceso constituyente podría haber quebrado.

En suma, lo que el experimento nos enseña es que, de haberse trasplantado las dinámicas actuales a la etapa de la Transición, esta, tal como la conocemos, no habría sido posible. No lo digo con nostalgia, sino como una simple constatación que nos sirve para visualizar las grandes diferencias entre la política de entonces y la de ahora.

Aunque la de nuestro tiempo tenga un exceso de intransigencia, sería injusto tratar a todas las fuerzas políticas por igual. Es sobre todo la derecha la que se ha alejado peligrosamente del espíritu de inclusión e integración que dio su sello característico a los consensos posteriores a las elecciones de 1977. Esto es especialmente visible en la cuestión nacional. Durante la Transición, la UCD admitió la singularidad de Cataluña, País Vasco y Galicia, definidas como nacionalidades en la Constitución. Suárez, además, reconoció la legitimidad republicana del president Tarradellas. Y fue la misma UCD la que aceptó llevar a cabo una negociación con la rama político-militar de ETA (ETApm), ofreciendo medidas de gracia a sus miembros, incluso a algunos con delitos de sangre. Todo aquello se hizo en beneficio de la integración de los nacionalismos en la naciente democracia española.

Las derechas actuales se encuentran en las antípodas del espíritu integrador que imperó en la Transición. Su actitud hacia las fuerzas nacionalistas es claramente excluyente. Considera que son fuerzas antidemocráticas. El PP las considera “supremacistas” y Vox aboga abiertamente por su ilegalización.

Invirtiendo los términos del experimento mental con el que se inició este texto, creo que hay motivos para suponer que, si en 2017 hubiera gobernado la UCD de Suárez en lugar del PP de Rajoy, la crisis catalana se habría evitado mediante negociaciones políticas entre las partes. Pero en 2017 el espíritu de la Transición se había evaporado, casi del todo, en buena parte de la derecha española. La forma en la que se abordó la crisis catalana es quizá la mejor demostración de que el legado inclusivo de la Transición ha ido disolviéndose con el paso del tiempo, especialmente en el lado derecho del espectro político. No quiero decir con ello que la izquierda no haya incurrido en algunos momentos en iniciativas y actitudes excluyentes, pero el hecho mismo de que el PSOE encabece una coalición con Sumar apoyada parlamentariamente por los partidos nacionalistas revela que el principio de inclusión política y la voluntad de llegar a acuerdos integradores se encuentra algo más desarrollado en este bloque. De eso iba la Transición.