Anatomía de un instante: La democracia en el Palacio o la última batalla del mito de la transición

La propia fotografía del Rey durante acogiendo a un Suárez que ya no podía recordar –y por ello lo reivindicaba entonces y no antes– y que afirmaba su papel (“La transición la hicimos Adolfo y yo”, dijo), indicaba ya el ocaso de un mito que se tenía que extasiar

Walter Benjamin, en su ‘El París del Segundo Imperio en Baudelaire’, observa que, frente a la visión de la masa como creadora de un Victor Hugo de ‘Les Misérables‘, el poeta francés se separa de ella a partir de la figura del héroe en huida. Construye en ese sentido una comunión explicativa a partir del uso de las alegorías que “son las únicas que están en el secreto (…) Su técnica es la del putsch”. El golpe de Estado que transfigura una realidad en otra. Algo parecido se podría decir de la nueva serie ‘Anatomía de un instante’, basada en la novela de 2008 de Javier Cercas y estrenada el 20N, justo en el momento que se conmemora el cincuenta aniversario de la muerte de Franco, para fijar un relato sobre el fin de la dictadura.

En el trabajo de Cercas hay alegorías constantes –de hecho, se construye sobre una sola imagen: la del 23 de febrero de 1981– y hay héroes, que lo son en tanto en cuanto huyen y traicionan a los “suyos” para pactar con los “otros”. Mimbres desde los que se construye un relato sofisticado para hacer arder de nuevo las cenizas en las que ha quedado reducido el mito de la transición. No hay en él, por supuesto, pueblo, si no es para sellar y aplaudir el mito. No es que en la realidad, que no en la ficción que se hace pasar por documental en la serie, este no estuviera presente. La historiografía, que no la novela, ha asentado desde la década de los noventa del siglo pasado que el régimen no murió en la cama, ni tampoco en los palacios, sino en la calle. Algo que, por otro lado, era conocido por los propios jerarcas de la dictadura, cuando afirmaban que “la primera batalla de la transición se da en la calle”, o por el mismo ministro de Gobernación del primer gobierno de la Monarquía, aún en dictadura, Fraga Iribarne, que, obsesionado por controlar la calle, veía en las huelgas generales de Sabadell o Vitoria en 1976 “una ocupación de la ciudad, como la de Petrogrado en 1917”. Percepción que también estaba asentada entre la población cuando, preguntada por el CIS en 1985 (momento álgido de la construcción del mito de la transición en torno a la figura del Rey) sobre a quién se debían las libertades, solo un escaso 13 % apuntaba a los dirigentes institucionales, mientras que el 55 % creía que la clave habían sido las movilizaciones populares. Durante lo que restaba del siglo XX no se volvió a realizar tal tipo de pregunta. A partir de entonces solo se pidió que se valorara hasta qué punto la figura del Rey había sido clave, por si había alguna duda aún.

Tampoco en ‘Anatomía de un instante’ este protagonismo de las movilizaciones está ni se le espera. Solo aparece mencionado para explicar que la calle era ocupada bajo órdenes del PCE para forzar su legalización. Algo, esto de que la gente solo salía a protestar para conseguir la legalización comunista, que no deja de sorprender teniendo en cuenta que si en 1976 España era el país con más conflictos de Europa, en 1979, dos años después de la legalización del PCE, ya lo era del conjunto de países de la OCDE. También se muestra por una única vez una manifestación, la del entierro de los abogados asesinados por la extrema derecha en Atocha. Asesinato que se atribuye a la aprobación de la Ley para la Reforma Política, y no al conflicto en la construcción en Madrid que era su verdadero origen, de la misma forma que el golpe de Estado de 1981 se atribuye reiteradamente a la legalización del PCE, que había acaecido cuatro años antes, en un intento obsesivo de encauzar y encapsular todo hacia lo institucional y hacia un “instante concreto” sobreinterpretado en exceso. En todo caso, esa única manifestación, contenida en un relato que recorre cuatro capítulos, aparece precisamente para mostrar la calle, una calle que en ese momento era un entierro, en su autocontención, en su “silencio emocionante”. No había ruido, solo orden, nada distorsionaba el redoble de los despachos de mando.

Los héroes y los espacios del cambio son otros en esta ficción que quiere ser verdad histórica y, por tanto, memoria. Los héroes son Suárez, Carrillo y Torcuato Fernández Miranda, admirablemente interpretados, y los espacios, los palacios de la Moncloa y el Pardo que resuelven sus tensiones finalmente en el Congreso. Allí se jugó todo, allí se dio todo, allí se creó todo. Pero, encerrados allí, no se entiende nada. Se hace incomprensible, por ejemplo, la propia elección de Adolfo Suárez como presidente en julio de 1976: ¿por qué en ese momento, por qué él? El penúltimo secretario general del Movimiento (es decir, de la Falange), con el que para el historiador Javier Tusell Suárez estaba absolutamente identificado, se convierte de golpe en un oportunista de provincias sin ideología que tenía como virtud su fidelidad al Rey y haberlo ayudado a salir a disfrutar de las noches madrileñas.

En palabras del monarca en la serie: “Adolfo es adolfista”, poco más, y ahí reside su heroicidad. La realidad, que describe bien el propio Cercas al final de su libro aunque no le da ningún sentido interpretativo más allá del personal, es que Suárez es elegido presidente del Gobierno precisamente porque gran parte del aparato del franquismo lo puede reconocer como uno de los “suyos”, a diferencia del propio Fraga o Areilza, que eran los verdaderos “reformistas” del gobierno anterior, en el camino hacia el cambio. Un cambio, y de aquí el momento de su elección, que se da porque la calle ya no es del franquismo, el gobierno no puede gobernar y de lo que se trata es de cambiar para superar la inoperancia y sobrevivir. Tampoco hubo tantas fisuras en esto como se pretende en esta ficción que quiere pasar por documental. El tiempo dedicado en la serie a la “astucia” política y a la tensión que llevó a que se pudiera aprobar in extremis la Ley para la Reforma Política por parte de las Cortes franquistas, como si ese fuera el momento del nacimiento de la democracia, no deja de provocar una cierta hilaridad. Esa ley se aprobó con 425 votos a favor y, de hecho, el Gobierno durante el franquismo nunca había perdido una votación en esas Cortes.

No es que en los palacios no hubiera historias emocionantes. Ahí está, por ejemplo, la de Carmen Díaz de Rivera que, en una serie donde no hay mujeres protagonistas, es presentada solo con un lacónico “Ella es Carmen” y ubicada ahistóricamente en algunos momentos. La jefa de gabinete de Adolfo Suárez, hija ilegítima del arquitecto institucional del franquismo (Serrano Suñer), ideológicamente cada vez más roja y enlace clave con la oposición en ciertos momentos, contiene en su historia también “instantes” alegóricos. Historias sí, muchas, pero la épica de la libertad se libraba en otros lugares. Espacios y sujetos colectivos que justo en este momento las políticas públicas de la memoria han empezado a asumir ante la debilidad de un relato en el que todo pasó en dos palacios y cuatro despachos.

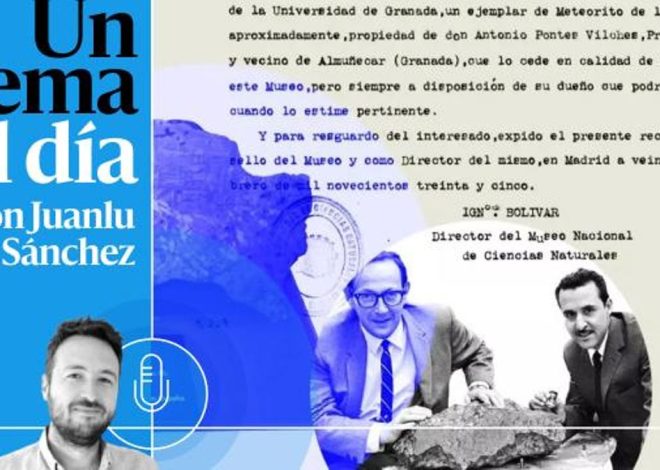

De hecho, este relato hacía aguas ya en 2008, cuando salió el libro de Cercas. La propia fotografía del Rey durante ese mismo año acogiendo a un Suárez que ya no podía recordar –y por ello lo reivindicaba entonces y no antes– y que afirmaba su papel (“La transición la hicimos Adolfo y yo”, dijo), indicaba ya el ocaso de un mito que se tenía que extasiar. ‘Anatomía de un instante’ tuvo el valor de reconstruirlo, a partir de la idea de los héroes traidores, de una forma sofisticada. Han pasado casi dos décadas de ese momento, paso del tiempo que se deja notar en la serie, cuando parece presentar la figura del Rey más oscura y ambivalente que el propio libro (se indica que la “operación Armada”, que condujo al golpe de Estado, se inició después de una reunión con el monarca).

Pero ahora, a cincuenta años de la muerte del dictador, con el propio antiguo monarca destruyendo a hachazos su mito, tenemos una magnífica mutación del mito en esta serie. Estrenada el 20N, pronto también aparecerán las memorias del Rey en castellano. Todo de nuevo presente, para saber qué se debe saber y recordar. Es mejor, sin duda, la serie, más convincente, basada en el arte de un autor en construir la épica de los héroes caídos. Un autor que, irónicamente, se ha convertido en un gran crítico del presidente del Gobierno actual, pidiendo su dimisión, después de que se intentara articular un nuevo canal de televisión ligado al “sanchismo”, precisamente por ser, en su opinión, un traidor. También él, como Suárez, debe abandonar el poder “para salvar la democracia”.