Las razones (económicas) de la sanidad pública

Porque si algo define al siglo XXI no es la expansión del mercado, sino la expansión de lo común. A medida que nos adentramos en la sociedad del conocimiento, cada vez más aspectos de nuestra vida dependen de bienes que no pueden fragmentarse en decisiones individuales ni resolverse con pólizas privadas

La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes

Arrecia la tormenta en torno a la sanidad. En Twitter hace meses que hay fuerte marejada y cada poco se vuelven a reabrir los debates sobre si debería ser pública o privada. Lo que hasta hace muy poco parecía un consenso universal del Estado del Bienestar hoy está en cuestión, se tambalea.

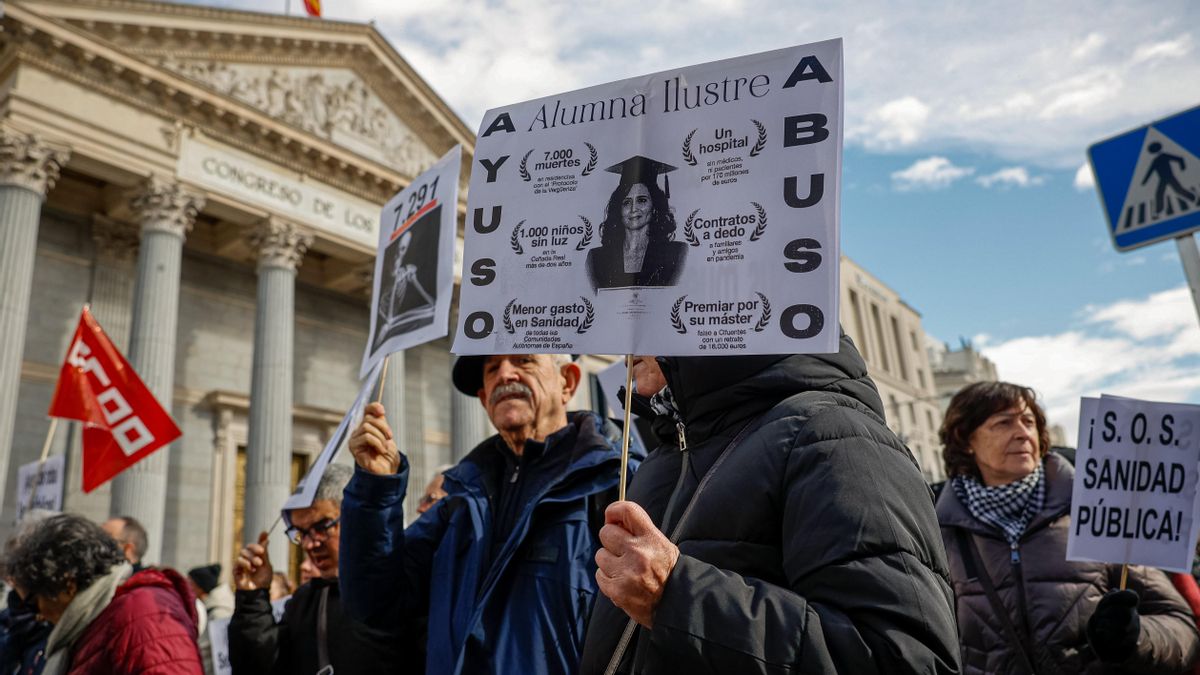

Viéndolas venir, ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, reveló que llevará al parlamento una ley para impedir el modelo de privatización de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Ayuso, que nunca pierde comba, no tardó en convertir el tema en arma arrojadiza y anunció que llevará el asunto a los tribunales. La bronca está servida.

Pero más allá de la enésima batallita –que solo durará hasta que llegue la siguiente– este de la sanidad no es un debate cualquiera. Al contrario, bajo una aparente disputa política se esconde la cuestión económica más importante del siglo (una que no es la productividad): ¿cómo financiamos las cosas que no se pueden comprar y vender en los mercados?.

Para desentrañarlo tenemos que empezar por explicar que cuando hablamos de “sanidad” estamos mezclando –al menos– tres bienes económicos distintos:

El primero es la salud pública, que es el bienestar colectivo del que cualquier persona disfruta cuando el conjunto de la población está sana. La salud pública minimiza los riesgos sanitarios y es un bien económico de primer orden. Sin ella, nos contagiaríamos de cualquier cosa, los sistemas asistenciales no darían abasto, no podría haber actividad productiva, ni mercados funcionales, ni siquiera vida social organizada.

Por esa razón una de las funciones más básicas de los estados es desplegar una batería inmensa de medidas que van desde la vacunación al control de plagas, del saneamiento al mantenimiento de la calidad del agua y del control de fronteras a la educación sanitaria o la vigilancia epidemiológica para reducir al mínimo posible las enfermedades que circulan entre la población.

¿Por qué los estados, y no los mercados?

Porque la salud pública es lo que en economía se denomina un “bien público”, esto es, un recurso que está a disposición de cualquiera desde el momento en que está disponible para una persona. Si un agente (sea el que sea) erradica la viruela en un territorio, lo está haciendo igual para una persona que para toda la población.

El resultado es un bien que representa un problema insalvable para los mercados porque es imposible cobrar por él: erradicar la viruela es demasiado caro para que un individuo lo pague por su cuenta, pero una vez erradicada, todos se benefician por igual sin que nadie pueda cobrarles individualmente por ello. En economía se dice que son bienes cuyo consumo “no es rival” y que no son “excluibles”.

Adam Smith, que era muy consciente de este problema, fue el primero en plantear que “[el deber] de la comunidad es el de erigir y mantener aquellas instituciones públicas y aquellas obras públicas que, aunque pueden ser del más alto grado ventajosas para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que el beneficio nunca podría compensar el gasto a ningún individuo o a un pequeño número de individuos, y por lo tanto, no se puede esperar que ningún individuo las erija o mantenga.”

O, en otras palabras, que el rol principal de los Estados es proveer aquellos bienes que el mercado no puede proveer. Por eso no hay ningún país del mundo, ni lo ha habido en la historia, donde la salud pública se provea desde el ámbito privado.

El segundo de los bienes que conforman eso que llamamos genéricamente “sanidad” es un seguro colectivo. Es la garantía de que, si caemos enfermos, podremos acudir a un hospital y recibir el mejor tratamiento disponible, tengamos o no dinero para pagarlo, sepamos o no dónde acudir y con independencia de lo que nos haya ocurrido.

Para que esta garantía sea real, hace falta mantener permanentemente una red de hospitales, servicios de urgencias y centros de salud que funcionen todos los días del año, tanto si hay pacientes en ese momento, como si no. O lo que es lo mismo: es necesario mantener un sistema que está disponible para todo el mundo desde el momento en el que existe para una persona: otro bien público que los mercados no pueden proveer.

Aunque pueda resultar confuso hay que entender que este bien económico —al que llamaremos “seguro sanitario”— no es lo mismo que el servicio médico que nos atiende cuando efectivamente enfermamos y vamos al hospital. Son dos cosas distintas.

Igual que cuando contratamos un seguro del hogar entendemos que una cosa es pagar la póliza que te cubre todo el año (aunque no te pase nada) y otra muy distinta es el servicio del técnico que viene cuando realmente se te rompe el fregadero, el seguro sanitario es la garantía; el pediatra, igual que el fontanero, es el servicio concreto.

Este último escalón —el de los “servicios médicos”— es el tercero de los bienes económicos de los que hablamos cuando hablamos de sanidad. Y es el único de los tres que sí podría funcionar como una prestación de servicios privados, como un bien excluible y cuyo consumo es rival; que se presta a una persona concreta, en un momento puntual y podría cobrarse directamente a quien lo recibe.

La prueba fehaciente es que existen de hecho multitud de servicios médicos que operan al margen de los seguros sanitarios e incluso sectores enteros (como la salud dental) donde el Estado casi no existe.

Es decir, mientras que la salud pública beneficia a todos por igual (nadie puede ser “excluido” de respirar aire limpio) y los seguros sanitarios necesitan estar disponibles para todos constantemente, el servicio médico individual —la consulta, la operación, el tratamiento— sí es excluible: puedo dártelo a ti y no a otro, y puedo cobrártelo directamente cuando lo usas.

De manera que cuando hablamos de sanidad, estamos colocando tres bienes sobre la mesa: dos que no se pueden prestar desde el ámbito privado y otro que sí.

¿Cómo que no? ¿No existen acaso los seguros privados del hogar? ¿No existen seguros privados de salud?

Existen, sí. Pero se sostienen sobre una trampa: solo cubren el último eslabón de la cadena hecha de una serie de bienes públicos.

Tomemos el caso del hogar. Un seguro privado te indemniza si tu casa arde o si una tubería revienta. Pero solo puede hacerlo porque antes existe todo un entramado colectivo (de bienes públicos) que reduce drásticamente la probabilidad de que eso ocurra. Ese sistema se compone de facultades de arquitectura que forman profesionales y los colegios que los supervisan, normativas que dictan qué materiales pueden utilizarse en la edificación y cuáles no, sistemas de responsabilidad civil para las constructoras, Inspecciones técnicas, cuerpos de bomberos, de policía y juzgados.

Y también existe una suerte de “salud pública” de los edificios. Para proteger tu vivienda hace falta que sean seguras todas las del barrio. Porque si el edificio contiguo se derrumba o arde, tu póliza individual no basta para aislarte del daño.

Sin esa infraestructura preventiva, sin esa red colectiva que distribuye riesgos y responsabilidades antes de que el desastre suceda, ningún seguro privado podría comprometerse a pagarte nada.

De la misma manera, la iniciativa privada no puede hacerse cargo de prestar un seguro sanitario universal, como pretende el modelo de la Comunidad de Madrid. Porque su mecánica interna dicta que necesita vender y sacar un beneficio de cada paciente. Y esa lógica es incompatible con la prestación de un bien público. Por eso suele ocurrir que cuando una administración obliga a una empresa privada a proveer un bien público, lo que está haciendo es poner a la empresa de turno entre la espada de la prestación del servicio y la pared de los beneficios que esperan sus inversores.

Esto, y no otra cosa, es lo que hemos visto en el caso del Hospital de Torrejón y lo que observamos en muchas otras concesiones: los intereses privados, que son incapaces de proveer un bien público, dan un mal servicio a los ciudadanos.

De manera que, más allá de la disputa ideológica, lo que propone el Ministerio de Sanidad es de absoluto sentido común económico: el Estado debe dedicarse a proveer los bienes públicos porque está mucho más capacitado para ello que el mercado; porque precisamente para eso existen los Estados.

Con todo, sería también de sentido común no oponerse ideológicamente a cualquier participación de la iniciativa privada. Como hemos visto, en la prestación de servicios médicos (el tercero de los bienes que hemos desglosado) las empresas tienen mucho que aportar. De hecho, cada vez es más habitual que los hospitales privados funcionen como plataformas donde distintos médicos pueden tener su consulta privada. Para dar el mejor servicio público se puede y se debe hacer mucho con las empresas y con los profesionales de la medicina.

La tarea central de los Estados modernos no debería ser cerrarse en banda en una batalla entre lo privado y lo público, sino aprender a gestionar mejor, a medir mejor, a financiar mejor y a innovar en la provisión de bienes públicos con la misma ambición con la que en el siglo XX se innovó en la producción industrial.

Porque si algo define al siglo XXI no es la expansión del mercado, sino la expansión de lo común. A medida que nos adentramos en la sociedad del conocimiento, cada vez más aspectos de nuestra vida dependen de bienes que no pueden fragmentarse en decisiones individuales ni resolverse con pólizas privadas: la información, la calidad del aire, la ciberseguridad, las infraestructuras digitales, la investigación científica, la prevención de pandemias o la autonomía energética son bienes que solo existen si existen para todos.

Y la pregunta que debería ordenar la política y la economía ya no será cuánto Estado o cuánto mercado, sino algo más exigente y más práctico: ¿cómo diseñamos, financiamos y mejoramos los bienes públicos de los que depende nuestra vida colectiva?